※星マークの評価ポイントは、映画の完成度や客観的評価を表すものではなく、個人的にどれぐらい楽しめたかを表すものです。

バンテージ・ポイント

<VANTAGE POINT>

◎満足度 ★★★★★

(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎評価度 ★★★★☆

(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)

◎リピート度 ★★☆☆☆

(今後、何回も見たいと思えたかどうか)

◎ストーリー ★★★★★

(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)

◎キャスト ★★★★★

(キャスティングが良かったかどうか)

◎キャラクター ★★☆☆☆

(登場キャラクターの面白さ)

◎映像 ★★★★☆

(映像がどれぐらい凄かったか)

◎音楽 ★★★☆☆

(音楽が印象的だったかどうか)

◎期待度 ★★★★☆

(見る前の期待に応えてくれたかどうか)

◎ボーナス点 ☆☆☆☆☆

(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)

合計 34点 (50点満点中)

<個人的感想>

<個人的感想>

まさに「ジェットコースター・ムービー」といった感じの、手に汗握る映画でしたねぇ。『24』を思わせる緊張感ある展開に、『ボーン・アルティメイタム』の影響が感じられるチェイスシーンと、最近の流行をしっかりと取り入れた、「これが、現代アメリカン・エンターテイメント・ムービーだ!」という製作側の雄叫びが聞こえてきそうな、気合の感じられる一品でした。

一つの事件と、それを目撃した数人の人物のそれぞれの目線のドラマが順に語られていくという珍しい手法がとられた映画ですが、この、「各エピソードの終わり方」がかなり白熱してるんです。そのエピソードの主役の人物が何か大変なものを目撃したなりして、「これからストーリーが大きく動き出すぞ!」という、盛り上がった所で次のエピソードに行くんですよね。

テレビドラマで言うところの、CM挿入、または今日のエピソード終了みたいな感じなんですけど、これは映画なので、すぐに次のエピソードが始まってくれるわけです。なので、高められた観客のテンションを持続させたままストーリーが進んでいくんです。

事件自体も、「大統領暗殺!」そして間髪いれず「爆破テロ発生!」という大事件なのがいいですね。驚愕する登場人物たちのリアクションとか、パニックになる群集とか見てると、「目の前で凄い事件が起こっている!」と感じられて、テンションが上がってきます。

そして、“大統領の演説を中継していたテレビ局のクルー”、“シークレットサービス”、“謎の男”、“黒い鶴瓶”、じゃなくて、“事件を目撃した民間人”、といった人々が、その事件にどう関わっていくのかが描かれていくんですが、観客には情報を小出しにされる形の見せ方になっていて、映画が進むごとに段々と真相が分かっていくという展開になっていきます。この、エピソードの順番もよく考えられたものになっていて、見ててどんどんストーリーに引き込まれていきましたね。

暗殺の瞬間と爆破は毎回登場する事になるんですけど、やっぱり、大事件なので、何度見ても「大変だ!」とか思えるのが良かったですね。もし扱われる事件が「万引きの現場を目撃した!」程度のものだったら、繰り返される度に「もう飽きたよ」とゲンナリさせられたところでしょう。

さらに、それぞれのエピソードが割と早いペースで進むうえに、「驚きの展開!」的なのが出てきたりするんで、もうほんとに、見てて息つく暇も無いぐらいなんですよね。90分と短い映画ですけど、見終わった後は3時間の映画を見た後みたいに疲れてしまいました。濃密な90分でした。

ただ、この映画の手法、まだどこか実験的な感じがあるんですよね。もしかしたら、馴染めない人も多いかもしれません。

事件自体、多分、開始から終結まで結局30分程度のものなので、無駄に引き伸ばされてると言えなくもないわけです。それに、肝心な所で別のエピソードに飛ぶ所も、逆にイライラしてしまうという事もあるかと思います。

あと、それぞれの関連したエピソードにおいて、どうも時間軸が合ってないように思える箇所がいくつかあったんですよね。例えば、「デニス・クエイド目線の時は、あの展開になるまで早かったのに、フォレスト・ウィテカー目線の時は結構間が開いたぞ」みたいな。

そして、映画の構成上、事件の全てを知ってしまった後の2回目以降の鑑賞時にどれだけ楽しめるんだろうという疑問も残りました。今回の一回目の鑑賞はそれは大変満足のいくものでしたけど、「上映中にもう一回見に行きたい!」というのが無かったんですよね。

でも、例えストーリー展開に対する面白味は減っても、俳優陣の演技は「何度見ても凄い!」と思えるテンションの高さだったので、この辺りから攻めれば、DVD化後の鑑賞時にも燃えられると思います。そもそも、「何度も繰り返される、暗殺シーン&爆破シーン」にもあまり飽きを感じなかったのは、俳優のリアクションが真に迫っていたというのがありましたからね(と言うか、私の忘却っぷりを考えると、DVD化の頃までにはストーリーをほぼ忘れて、新鮮な気持ちで見られる可能性もありそうなんですが・爆)。

あと、個人的に、デニス・クエイドのキャラクターにはかなり心動かされるものがあったんですよね。狙撃された大統領の盾となって重症を負い、それから半年後に現場復帰した一日目、という状況なんですけど、まだその時の恐怖が残っているんです。本来ならまだ療養しててもいいはずなんですけど、震えを止める安定剤みたいなのを服用しながらも仕事をしようとしてるんです。この「恐怖から逃げずに立ち向かおうとしている」という姿を見て感動してしまいましたよ。特に、精神的な恐怖から逃げたくてしょうがないと思っている私みたいな奴にとっては、「薬を服用しなければならないぐらいの状態なのに、逃げずに立ち向かっている」という姿はもう、英雄以外の何物でも無いとか思えてしまうんですよね。

あと、フォレカト・ウィテカーのあまりにも見事な“善人っぷり”も非常に見応えがありましたね。見てるだけで心が洗われるようでした。もう、善人を演じさせたら、ハリウッドでもこの人の右に出る人はいないんじゃないだろうか(笑)。

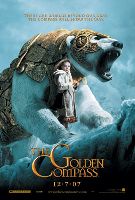

ライラの冒険 黄金の羅針盤

<THE GOLDEN COMPASS>

◎満足度 ★★★★★

(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎評価度 ★★★★☆

(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)

◎リピート度 ★★★☆☆

(今後、何回も見たいと思えたかどうか)

◎ストーリー ★★★☆☆

(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)

◎キャスト ★★☆☆☆

(キャスティングが良かったかどうか)

◎キャラクター ★★★★☆

(登場キャラクターの面白さ)

◎映像 ★★★☆☆

(映像がどれぐらい凄かったか)

◎音楽 ★★☆☆☆

(音楽が印象的だったかどうか)

◎期待度 ★★★★☆

(見る前の期待に応えてくれたかどうか)

◎ボーナス点 ★★★☆☆

(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)

合計 33点 (50点満点中)

<個人的感想>

<個人的感想>

ファンタジー映画もさすがに食傷気味という事で、最初に予告を見た時は「また飽きもせずに似たような映画が出てきたな」とか思って、さほど期待していませんでした。

ですが、「この映画の登場人物は全員、自分の魂が動物の形をして存在している精霊的なもの(ダイモンと呼ばれる)を連れている」という設定を聞いたとたん、俄然興味が出てきました。「もし自分がこの世界の住人だとしたら、どんなダイモンが出てくるんだろう!ブタだったら素敵だなぁ」なんて事を妄想して、それは楽しい気分になったものでした。

で、映画の公式サイトに、質問に答えていくと自分のダイモンが分かる!みたいな所があったので試してみた所、蛾が出てきてしまいましたよ。てっきり動物だけなのかと思ったら、虫も出てくるのか。しかも、よりによって害虫かい。蛾だけに、かなり蛾っかりしましたねぇ。

ともかく。映画に対する興味というより、この、ダイモンというのが存在する世界観に興味を持って見に行ってみたんですが、ほんと、夢があって、見てて実に楽しかったですね。

自分の魂の具現化ですけど、自分の分身という感じではないんですよね。性格や考え方にも違いがあるようで、「こういう行動をして欲しい」という場合は実際に話しかけて頼まないといけないようなんです。感覚としては、「喋るペット」を連れてるような感じなんですよね。

でも、自分の魂という事は、きっと「相性が悪い」とか「話が合わない」なんて事にはならないわけで、最高の話し相手でもあるんでしょう。それに、本物のペットと違って、死に目に会わなくてもいいですし、シモの世話をしなくてもいいですし、多分、食費も掛からないんでしょうね。

これで、ダイモンの外見が自分の趣味と合ってるものだったらもう人生バラ色じゃないですか。もし蛾とかだったら最悪ですけど、ブタなんかがダイモンだった日にはもう、ねえ。いやぁ、いい世界だなぁ。

こういう、思わず、自分もその世界に行ってみたい、住んでみたいと妄想させてしまうぐらいの「世界観に対する面白味」というのは、他のファンタジー映画ではあまり感じられなかった点かもしれないですね(ただ、映画では、家畜系の動物を連れ歩いてる人は誰も出てこなかったんですよねぇ)。

ダイモンに関する事だけでなく、映画自体も面白かったです。まず、主人公であるライラのキャラクターが良かったですね。かなり強気ですし、ピンチをハッタリで切り抜ける度胸もありますし、もう、末恐ろしいガキといった感じで(笑)。演じてる子も迫力のある顔してましたしねぇ。少女が主役の物語で、ここまでアグレッシブなストーリー展開を見せるとは思ってなかったです。乱戦に参加して生き残る所には驚いたものでした。まあ、お供のクマちゃん始め、戦闘的な仲間達が守ってくれたからなんですけど、そういう仲間が次々と増えていく事にもきちんと説得力があるんですよね。「唯一、黄金の羅針盤を読む事が出来る」という貴重な特殊能力を持ってるおかげで守られている、という面もありますけど、その能力だけでなく、何か、「将来、人の上に立てるリーダー的人物になりそうな力強さ」が感じられるんです。

あと、お供のクマちゃんも可愛らしかったですね。本来は「力強い」的な感想を持たなきゃならないキャラクターかと思うんですが、何か、立っちして「がお〜っ!」と威嚇する姿を見ても、「怖い」とか「強そう」よりも、「愛らしい」としか思えませんでした。そして、ライラとの映像的な相性も最高でしたね。少女とクマの組み合わせは、何かしっくりくるものがありますね。段々と“鎧グマ”が“白いテディベア”に思えてきたものでした。

と言う訳で、世界観もキャラクターも良いという、私的には大変満足の出来た、面白い映画でした。続編2作も非常に楽しみです。

ですが、本当に続編は作られるんですかね。何か、あまりヒットしてないようですし。「日本で大ヒットすれば可能性はあるかも」みたいな話が出てたみたいですけど、普通のヒットという感じですしね。

今度2作目が公開となる『ナルニア』は、一作できちんと完結している話だったんですが、こっちはもう完全に「シリーズ1作目!」という内容なんですよね。ラストはストーリーの途中で終わりみたいな感じですし、謎も残りまくってますし。これで続編が作られなかったら寂しいですよね。何だか、同じく、最初からシリーズ化狙いできた『エラゴン』が結局1作で終わったのを思い出しますねぇ。欲を出さずに、一作で終わってもいいように作っておくべきだったのかもしれないですね。

ジャンパー

<JUMPER>

◎満足度 ★★★☆☆

(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎評価度 ★★☆☆☆

(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)

◎リピート度 ★★☆☆☆

(今後、何回も見たいと思えたかどうか)

◎ストーリー ★☆☆☆☆

(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)

◎キャスト ★★★☆☆

(キャスティングが良かったかどうか)

◎キャラクター ★★☆☆☆

(登場キャラクターの面白さ)

◎映像 ★★★☆☆

(映像がどれぐらい凄かったか)

◎音楽 ★★☆☆☆

(音楽が印象的だったかどうか)

◎期待度 ★★★☆☆

(見る前の期待に応えてくれたかどうか)

◎ボーナス点 ☆☆☆☆☆

(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)

合計 21点 (50点満点中)

<個人的感想>

<個人的感想>

テレポートの能力を持った若者の話で、まるでコミックヒーロー物の映画を見てるような内容でした。

ただ、他の数多のヒーロー物映画とは決定的に違う点があります。それは、「主人公が、自分の能力を自分のためにしか使わない」という事です。そう、この主人公は特殊能力を持っているというだけで、“ヒーロー”じゃないんですよね。

これは正直、ちょっとガッカリしましたね。せっかく素晴らしい力を授かったというのに、私利私欲の為にしか使わないとは、なんて勿体無い。

しかも、テレビで災害の被害に遭ってる人達の姿を見て、「こいつの能力があれば、この人たちを助けられるな」と観客に思わせておいて、次に主人公がとった行動が、外国にジャンプしてバーでナンパでしたからねぇ。

この映画の世界では、テレポート能力を持った“ジャンパー”が、主人公だけでなく、世界中に何人も、それも大昔からいたらしいという事なんですけど、誰一人、その能力を“人助けの為に”使ってる奴がいないみたいなんですよね。

「テレポートみたいな超能力は神しか持ってはいけないんだ!」と信じる狂信者集団が敵として襲ってくるんですが、こいつらは「ジャンパーはいずれはこの力を使って人を傷つける」と思っているようなんです。なので、もしジャンパー達がその能力を人類の為に使っていれば、「追い掛け回されて、殺される」なんて事にはなってなかったんじゃないかと思ってしまいます。まあ、相手は狂信者なんで、どんな行いをしているかとか関係無い可能性もありますけど・・・。

とは言え、もし自分にこういう能力があったらと考えた場合、もしかしたら、「誰にもその能力の事を知られず、自分の為だけに能力を使って生きる」という行動が最も自然なのかもしれませんけどね。何しろ、大いなる力には大いなる責任が伴うわけですから、その責任を回避するには、私利私欲の為にのみ使うのが一番利口というものです。

ほんと、こんな能力が使えたら人生楽しいだろうなと思いますね。移動にかける交通費と時間が節約出来るだけでも、人生にとってかなりのプラスですよ。でも、結局、主人公が能力を使う所を見ていても、ただ「羨ましいな」と思うだけでしかないんですよね。何だか、スネ夫の自慢話を聞かされてるのび太の心境ですよ。やっぱり、映画なんですから、もっと見てて燃えるような能力の使い方をして欲しかったですねぇ(「火炎放射器を持ってくる」というのも、確かに“燃える使い方”ですけど・笑)。

ストーリーは少々子供っほい感じがしましたが(子供向けという意味ではなく)、見せ場である、瞬間移動を使ったアクションシーンは素早くて迫力がありました。飛び道具をワープで回避する所なんか、映像的にもかなりクールな避け方です。

思えば、こんな奴らを相手にしているサミュLのキャラはかなりの猛者ですね。普通に考えたら、能力を持ってるジャンパー達の方が圧倒的に有利な感じがするんですけど、武器である、対ジャンパー用の秘密兵器がまた強力なんですよね。

銭形のとっつぁんみたいにただ追い掛け回してるだけでなく、ジャンパー達から恐れられる存在になってるという辺り、さすがサミュLのとっつぁんだなと思いますね。白い髪もキマってましたし。

この「ジャンパーとパラディンの対立」という世界観は、もっと広げられそうなポテンシャルが感じられますね。主人公がもっと大人になれば、ストーリーももっと締まるような感じがありますし、続編を是非作ってもらいたいものです。このネタをこの一作で終わらすのは何か勿体無いです。

団塊ボーイズ

<WILD HOGS>

◎満足度 ★★★★★

(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎評価度 ★★★★☆

(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)

◎リピート度 ★★☆☆☆

(今後、何回も見たいと思えたかどうか)

◎ストーリー ★★★★☆

(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)

◎キャスト ★★★★☆

(キャスティングが良かったかどうか)

◎キャラクター ★★★☆☆

(登場キャラクターの面白さ)

◎映像 ★★★☆☆

(映像がどれぐらい凄かったか)

◎音楽 ★★☆☆☆

(音楽が印象的だったかどうか)

◎期待度 ★★★☆☆

(見る前の期待に応えてくれたかどうか)

◎ボーナス点 ☆☆☆☆☆

(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)

合計 30点 (50点満点中)

<個人的感想>

<個人的感想>

日常生活に疲れた4人の中年男がバイクで旅に出る、という映画です。ジャンル的にはロードムービーに含まれると思うんですが、最近、この手の映画がやたら楽しく感じられるようになったんですよね。移動中のシーンを見てるだけでテンションが上がってくるぐらいです。

しかも、私自身も最近、日常生活に疲れ気味なところがあるんで、何だか、「何て夢のある話なんだろう」と、ウットリしてしまいましたね。電車等、公共の交通機関での旅ではなく、自分の意思で自由に進んだり止まったり出来るバイクでの旅というのも実にいいですね。背景に流れるアメリカの広大な風景とか、“自由”というのが凄く感じられる映像で、見てて気持ちが良かったです。

たまにこういう映画を見て「息抜き旅行をした気になる」というのは、いいリフレッシュになりますね。実際に息抜き旅行を実行したりしたら、何しろ旅慣れてないもんで、もう大変な事になると思うんで、映画で止めておくのが現実的です(それも寂しい気もしますが・笑)。

実のところ、何の騒動も起こらない、ただ旅を続けるだけみたいな内容でも、今の私なら満足出来たと思うんですが、一応コメディ映画ですんで、ホモの警官につけまわされたりとか、バイカーに絡まれたりといった騒動が巻き起こったりするわけです。

この辺りの展開には、少々ノリきれないものがあったんですよね。もっと、軽めの騒動がちょこっと起こるだけで、後は仲間4人の掛け合いがあれば十分だったのにとか思ってしまいました。

ですが、ほぼメインの展開ともいえる「バイカーとの絡み」には、段々と興味深いものが感じられるようになってきました。

この、主人公たちにちょっかいを出してくる悪いバイカー達が、言ってみれば“本物のバイカー”なわけで、主人公達は、ただ格好を真似てるだけの“エセバイカー”でしかないわけです。ですが、本職で本物のバイカー集団が、実は、元々は持っていたはずの“スピリット”を失った、ただのゴロツキ集団に成り下がっている事を、エセバイカーに指摘されるというくだりには、「身近にもこういう事がありそうだな」と思えましたね。

例えば、ファン歴の長さを自慢して、新しいファンに対してふんぞり返った態度をとってる奴と、この映画のバイカー軍団に被るものがあるように思えるんですよね。ただ長く続けてればいいわけじゃなくって、そのものの本質というのにちゃんと真摯に憧れを持っているかが重要なんですよ。この辺り、オタクが陥りやすそうな罠だと思うんで、私も気をつけないといけません。

で、この映画の主役4人の場合は、バイカーに対する憧れではなく、走る事に対する憧れが強かったような感じでしたね。では、なぜ走る事に憧れるのかと言うと、風を切って走りたくなるようなストレスを日常で溜め込んでいたからですよ。毎日好き勝手な事をやっているバイカーなぞとは、走りに対する情熱が違うというわけですね。まあ、私はバイクに乗らないタイプの人間なんで、「多分、そうなんじゃないのか」という話なんですけど(笑)。

そして、映画を見終わって、「日常で疲れてる人間だからこそ輝ける時があるのかもしれない」なんて事を思わされましたね。でも、私の場合は、そのストレスの発散が、「バイクで走る」ではなく、「映画やゲーム等で現実逃避に走る」という方向に行ってしまうのが困った所です。確かに、趣味に没頭してる時の自分はきっと幸福で光り輝いてる事と思いますが、あまり健全な光り方とは思えないです(笑)。

まあともかく、息抜き気分を味あわせてもらえましたし、「これから頑張ろう」という、ポジティブな気持ちを起こさせてもらえましたし、実に有り難い映画でした。

あと、当然の事ですが、主演の4人の芸達者ぶりは実に見事でしたね。何だか、このキャスティングの時点で勝ったも同然みたいな所がありますからねぇ。

下手に主演級の俳優を集めても、それぞれの活躍が中途半端に思えたり、誰かが目立つ結果になったりとかする場合もあると思いますが、この映画にはそういうのが一切無かったのも凄い所です。何しろ、4人の中で一番ビッグなトラボルタが、助演も出来る人ですからね(ついでに、4人の中には助演専門の人もいますし・笑)。

と、言いながら、実はティム・アレンはこの映画で初めて見たんですよね。これまでの主演作に縁が無かったもので。でも、個人的には、この人の演じていたダグが一番印象的なキャラクターでしたね。「ティム・アレン入門編」としても最適な映画だったのかもしれません。

デイ・ウォッチ

<DAY WATCH>

◎満足度 ★★★★☆

(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎評価度 ★★★☆☆

(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)

◎リピート度 ★★☆☆☆

(今後、何回も見たいと思えたかどうか)

◎ストーリー ★★☆☆☆

(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)

◎キャスト ★★☆☆☆

(キャスティングが良かったかどうか)

◎キャラクター ★★★★☆

(登場キャラクターの面白さ)

◎映像 ★★★★☆

(映像がどれぐらい凄かったか)

◎音楽 ★★☆☆☆

(音楽が印象的だったかどうか)

◎期待度 ★★★☆☆

(見る前の期待に応えてくれたかどうか)

◎ボーナス点 ☆☆☆☆☆

(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)

合計 26点 (50点満点中)

<個人的感想>

<個人的感想>

2年前に公開されたロシア映画『ナイト・ウォッチ』の続編です。

前作は、「ストーリーの意味はよく分からないが、映像はクールで、妙な勢いのある映画だった」という印象でしたが、今回もほとんど同じような感じでした。

でも、ストーリー展開に関しては、前作よりは結構分かり易いものになったような感はありましたね。その独特の世界観に対しての説明は相変わらず不足気味ですけど、2作目という事で、こちら側の理解が多少深まっていたせいか、ストーリーのだいたいの流れはちゃんと把握出来ましたし、あまり「おいてきぼりにされてる」とも思いませんでした。

それに、この「分かりにくいストーリー展開」というのが、何だか、ロシア映画の“味”みたいな気がしてきたんですよね(これまで、この国の映画を4本ぐらい見てますけど、全部ストーリーが分かりにくかったですからね)。もしこれがアメリカ映画だったら「意味が分からないよ!」と、イライラするところだと思うんですが、お国柄なのだと思えば、欠点だとは思えなくなってきます。

今回、前作に足りないと思っていた、派手なシーンやアクションシーン等が多少増えました。でも、どうも、代わりに「ダーク・ファンタジー」の雰囲気は薄れた感がありましたね。映像の“クールさ”も前作に比べて低かったように思えました(普通の映画と比べたら相当凝ってますけど・笑)。

そう感じられた一番の理由として、今回、主な内容が「メロドラマ」になってるというのがあるような気がします。

で、この雰囲気、たまたま似たのかもしれないんですが、『スター・ウォーズ エピソード2』をかなり思い出させましたね。メロの雰囲気だけでなく、映画の構成もどこか似た所があって、序盤に、主人公が新しく光の軍勢に加わった新人と行動を共にしてるというシーンが出てきて(新人が勝手に敵を追いかけて暴走したりしますし)、中盤でラブロマンスなストーリーが出てきて、終盤に大規模な戦いが始まったりします(思えば、「選ばれし者」的な少年が闇の側につく、というのも、アナキンのストーリーを思い出させるものですしね)。

実は、『スター・ウォーズ』も、『エピソード2』は他のシリーズに比べるとあまり好きじゃないんで、この『ウォッチシリーズ エピソード2』も、やはり、「前作の方が良かったかな」という思いが出てきてしまいましたね。

でも、ラブロマンスだけでなく、「運命を変えられるチョーク」という奇跡のアイテムの話が出てきたり、闇の軍勢に加わった息子との話とか、隣人の親子の話とか、色んなエピソードが出てきたりするんで、見てて面白くはありました。多少の分かりにくい所があったり、苦手な類のストーリー展開が出てきたりはするものの、「うまく作ってあるな」というのはしっかり感じられました。本国で大ヒットしたのも頷けますね。

ただ、確か『ナイト・ウォッチ』の予告編の時、「3部作」だと謳ってたような記憶があるんですが、今回、キレイに完結してしまったのはどうした事だろう。3部作というのが気のせいだったのか、それとも、ここからまたストーリーが進む事になるのか。

なので、ストーリーが完結して終わったにも関わらず、どうもスッキリしないものが残ってしまいましたね。あと、エンドクレジットの曲が、前作みたいな、カッコよくてノリのいい歌じゃなくて、地味めなスコアが流れるだけだったのも、何か寂しかったです。

アメリカン・ギャングスター

<AMERICAN GANGSTER>

◎満足度 ★★★★☆

(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎評価度 ★★★★☆

(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)

◎リピート度 ★★☆☆☆

(今後、何回も見たいと思えたかどうか)

◎ストーリー ★★★☆☆

(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)

◎キャスト ★★★★☆

(キャスティングが良かったかどうか)

◎キャラクター ★★★★☆

(登場キャラクターの面白さ)

◎映像 ★★☆☆☆

(映像がどれぐらい凄かったか)

◎音楽 ★★☆☆☆

(音楽が印象的だったかどうか)

◎期待度 ★★★☆☆

(見る前の期待に応えてくれたかどうか)

◎ボーナス点 ☆☆☆☆☆

(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)

合計 28点 (50点満点中)

<個人的感想>

<個人的感想>

デンゼル・ワシントンとラッセル・クロウという、2大演技派俳優の激突が見所の映画ですが、ほんと、この二人の演技合戦は見応えがありましたねぇ。

昔、『バーチュオシティ』で共演した時はアクション映画の主役と敵役という事で、文字通りの対決をしていましたが、今回のドラマ系映画での“演技対決”の方は、どちらにとっても得意の分野なので、前回の対決以上の白熱度を見せていましたね。

ただ、二人が同じ画面に入って会話をし合うといった場面は最後の方にちょっとあるだけです。それまでは、お互いのドラマが交互に描かれるという形になるんですが、これが、どっちも、それだけで一本の映画が出来そうなぐらいの濃いストーリーなんです。

デンゼル演じるフランク・ルーカスの方は、元は大物黒人ギャングの運転手だったんですが、そのギャングの死後、独り立ちをして麻薬の売買を始め、これが大成功をしてあれよと言う間に大物という立場まで登りつめてしまう、という話で、これが、ちょっとしたサクセスストーリーみたいになってるんですよね。

平気で人を殺せるような冷酷な人間なんですが、普段の振る舞いはとても紳士的で、田舎の家族に豪邸をプレゼントするという家族サービス(と言うか、親孝行か)を見せた時の爽やかな笑顔なんかは、まるで善人みたいでした。何とも興味深い人物像です。

そして、麻薬という“ビジネス”で大成功を収めた才覚を見るにつけ、「大物になるべくしてなった」といった感じのする男でしたね。なので、こういう「悪事」で稼ぐのではなく、まっとうな仕事ででも成功出来た器なんじゃないかと思ってしまいます。でも、フランクの生まれやら人種、時代なんかを考えると、その才能を活かす唯一の場は「犯罪の世界」しかなかったんでしょうねぇ。

ですが、やっぱり悪いことは長続きしないもので、ついには逮捕される事となります。この、フランク・ルーカスの栄光から転落までのストーリーは、演じるデンゼル・ワシントンの魅力とも相まって、非常に興味深く見る事が出来ました。

そして、この映画の凄い所は、このフランクのストーリーだけでなく、そのフランクを逮捕した麻薬捜査班の刑事、リッチー・ロバーツのストーリーも入ってるという事ですよ。まあ、元々この二人を描いた映画なんですから当然なんですけど(笑)。でも、このリッチーのストーリーもまた面白いんですよねぇ。甲乙付け難いぐらいに。

周りが悪徳警官ばかりという中、主人公のリッチーが唯一人、汚職に手を染めないクリーンな刑事として登場するんですが、こういう、「一人で正義を貫く刑事」といったキャラクターは大好きですね。決してワイロを受け取らない姿勢とか、ほんとカッコいいと思います。そして、演じるラッセル・クロウのマッチョな態度も、アクションヒーローっぽい雰囲気があって実に素敵でした(アクションシーンはほとんど無いんですけど)。

でも、このリッチーの「絶対、汚職に手を染めない」という決意はどこから来てるんでしょうかね。「盗んでもバレない大金」を前にした時、やっぱり心の中では葛藤があったんだろうか。それとも、元々この人には「正義に反する事をする」という選択肢が無いんだろうか。一応、別れた妻からは、私生活で悪いことをしてる分、仕事ではいい事をしてバランスをとろうとしてるみたいな事を言われてましたけど。

いずれにせよ、「欲よりもモラル」という行動は実にクールです。私も、大金を拾う機会があったら、くすねないで警察に届けようと思います(例え、届けた警察の懐に入るという結果になっても・笑)。

それにしても、当時の警察の腐敗っぷりは凄いですね。むしろ、ギャングより汚いんじゃないかと思うぐらいです。リッチーも、クリーンな刑事だという理由で地元の刑事仲間から浮いた存在になってしまうんですからね。結局、汚職に興味の無いという珍しい連中の集められた「麻薬捜査班」という役職に回され、そこの班長として大活躍をする事になるんで良かったですけど。ほんと、いい部署に回されたものです。しかも、ここの部下達も中々頼もしい面々が揃ってましたね。あくまでも脇役連中なんですけど、その少なめの出番のシーンからも「いいチームだな」と思えるものがありました。

リッチーがフランクの存在に気付くのが中盤頃ですし、二人が顔を合わせるのがラスト近辺という事で、二つのストーリーを編集で一本の映画にまとめたという感じがあって、ちょっと、群像劇系の映画みたいでした。ですが、ラストで二人が対面した時は、「ついにこの時が来た!」と興奮しましたね。こういう、主人公が二人いる系の映画は他にもいっぱいありますけど、こういう感覚があった映画というのは記憶に無いんで、新鮮味があって面白かったです。

あと、主役二人の職業の違いから、ジャンルの異なった2本の映画を見てるような感じがあったんですよね。デンゼルの方はギャングやマフィア物の映画を見てるようでしたし、ラッセル・クロウの方は刑事物の映画を見てるような感じがありました。この辺りがこの映画の面白い所であり、2時間半という長い映画にも関わらず、あまり長さを感じさせなかった理由なのかもしれませんね。

俺たちフィギュアスケーター

<BLADES OF GLORY>

◎満足度 ★★★★☆

(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎評価度 ★★★★★

(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)

◎リピート度 ★★★☆☆

(今後、何回も見たいと思えたかどうか)

◎ストーリー ★★★★☆

(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)

◎キャスト ★★★★★

(キャスティングが良かったかどうか)

◎キャラクター ★★★★☆

(登場キャラクターの面白さ)

◎映像 ★★☆☆☆

(映像がどれぐらい凄かったか)

◎音楽 ★★☆☆☆

(音楽が印象的だったかどうか)

◎期待度 ★★★☆☆

(見る前の期待に応えてくれたかどうか)

◎ボーナス点 ☆☆☆☆☆

(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)

合計 32点 (50点満点中)

<個人的感想>

<個人的感想>

コメディ界の大スター、ウィル・フェレルと、『ナポレオン・ダイナマイト』のジョン・ヘダーが共演という、まさに夢の共演な映画です。これは、ドラマ映画でオスカー常連俳優が共演してるぐらいの大事と言っても過言ではないぐらいなんですが、相変わらず日本の観客(&興行関係者)には相手にされず、超小規模公開・・・。まあ、小規模とは言え、劇場公開されただけでも良しとしなければなりませんね。

さて。このコメディ界の2大スターの共演ですが、それは見事なコンビっぷりでしたね。お互いのキャラクターの違いがうまくストーリーを面白くする方向に働いているように感じられました。

特に、二人とも結構強烈な個性を持ってる人達なんですよね。ウィル・フェレルはお得意の「ワイルドでイカれた、自信過剰な男」というキャラクターで、ジョン・ヘダーの方はひたすらナヨナヨしています。この、お互いの持ち味を最大限に出し合っている様は、その道のプロ同士の芸のぶつかり合いを見てるような凄味すら感じられるほどです。もしかしたら、この辺りは『ラッシュアワー』の面白さに通じるものがあるかもしれません。

この二人の掛け合いや動きなんかが笑いどころのメインになるわけですが、それだけではないんですよね。例えば、セリフで笑いをとろうとしているような場面においても、背景にそれとは別の笑いの要素が映り込んだりとかしてる時があるんです。この、画面を目一杯使って笑いをとろうとする様とか、作り手のコメディに対する情熱が感じられるかのようで、見てて笑いながら感心する事もしばしばでしたよ。

他にも、酷い目に遭うマスコットネタも笑えましたし、ストーカー君の存在感にも驚きました。こいつがまた、主演二人に負けず劣らずの凄いキャラクターなんですよね。で、そんなストーカーと、ストーキングされてる当人であるジョン・ヘダー演じるキャラが、普通に会話をし合っている世界観には衝撃(と言うか笑撃)を受けたものでした。「君、接近禁止命令を受けただろ?」とか、さも友人に話すかのような感じで喋りかける様にはシビれましたね。

主演二人のアクの強いキャラによる笑いだけでもご飯十杯ぐらいいけそうな魅力と楽しさがありますが、昨今、日本でも大ブレイクしている競技“フィギュアスケート”を題材にしているというのも面白い点ですね。コメディに限らず、この競技を題材にした映画なんて覚えが無いですからね(『RONIN』で一瞬出てきたぐらいで)。こういう、珍しい題材を使ってのコメディというのは、新鮮な面白さが感じられて、いいですね。

ただ、私自身、この競技にはほとんど興味が無いんで、『どうやったら高得点なのか」もよく分からないぐらいです。いや、高く飛んだり多く回ったりすればいいんだろうというのは分かりますが、それをみんなやってるわけですし、その中からどう優劣を決めてるのかとか。

なので、ポーカーやアメフトを題材にした映画を見てるような「ルールが分からなくて、試合のシーンを劇中の人達ほど盛り上がって見られない」というのがちょっとありました。基本的に『少林サッカー』みたいな“ありえない技”が飛び出したりする世界のようなんですが、そのありえない技を見て「審査員や観客は、この技のどの辺りを評価してるんだろう?」とか思ってしまいました。この競技にある程度詳しければ、何も迷うことはなく「ギャグでやってるんだな」と理解出来たのかもしれませんね(あるいは、「あれで高得点が出るなんて有り得ない!」とか思ったのかも・笑)。

何にせよ、その技のビジュアル自体は見てて普通に笑えるものなんで、「ルールが分からないおかげであまり楽しめなかった」なんて事は全くありませんでした。ただ、ほんのちょっとつまづいただけで(笑)。そもそも、このスケートシーンが映画の見せ場みたいなものなんで、ちゃんと力を入れて作られているんです。キャラの濃い二人の野郎が氷上で絡み合う姿は非常に笑えました。使用する曲が知ってる曲だったのも良かったです。

ストーリー面も、反目し合っていた二人がペアを組んで、次第に友情が芽生えていく、という展開は面白かったですし、しかも、ちょっと感動までしてしまいましたよ。特に、スケートシーンで二人で大技をキメた時は興奮しましたね。

と、こんなにも面白い映画だったのに、なんで満足度が4点なのかと言いますと、「危険すぎて禁じられた大技のデモテープ」の映像が気持ち悪かったからです。ちょっと、ブラックなネタ過ぎて、私には笑えませんでしたね。

例えば、『バイオハザード』の「レーザー細切れシーン」が個人的に気持ち悪すぎて見ると気分を害するぐらい嫌いなんですけど、それに通じる気持ち悪さが感じられてしまったんですよね。

多分、この映画を映画館で見たいと思っていた人の中で、こんなシーンに躓いた人なんてまずいないでしょうね。何だか、悔しい気がしますねぇ。

テラビシアにかける橋

<BRIDGE TO TERABITHIA>

◎満足度 ★★☆☆☆

(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎評価度 ★★★★★

(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)

◎リピート度 ★☆☆☆☆

(今後、何回も見たいと思えたかどうか)

◎ストーリー ★★★★☆

(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)

◎キャスト ★★★☆☆

(キャスティングが良かったかどうか)

◎キャラクター ★★★☆☆

(登場キャラクターの面白さ)

◎映像 ★★★☆☆

(映像がどれぐらい凄かったか)

◎音楽 ★★★☆☆

(音楽が印象的だったかどうか)

◎期待度 ★★★☆☆

(見る前の期待に応えてくれたかどうか)

◎ボーナス点 ☆☆☆☆☆

(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)

合計 27点 (50点満点中)

<個人的感想>

<個人的感想>

タイトルといい、ポスターの雰囲気といい、もはや飽和状態のファンタジー映画の一本なのかと思わせておいて、実は「空想の中のファンタジー世界しか出てこない」という、現実的な感動系ドラマ映画なのでした。

実は、見に行こうかどうか迷っていたんですけど、この「感動作らしい」という噂を聞いて、「そう言えば、最近“泣ける映画”というのを見てないな」と思って、見に行ってみる事にしました。

で、実際に見てみて。確かに、感動ドラマとしてよく出来た映画でした。主人公の少年の悩みやら友情やら成長やらがしっかりと描かれていましたし、子役の演技も上手かったです。

本当に、「いい映画だ」とは思うんですけど、一方で、見てて辛い映画でもありました。これは、例えば、ラストがハッピーエンドじゃなかったとか、思ってたのと違う展開になったとかそういうレベルの話ではなく(そもそも、だいたいのオチはキャッチコピーからも十分予想出来るものでしたし)、私の個人的な問題によるものです。

この映画のあるシーンが(ストーリーが一転する重要なシーンであり、泣かせポイントでもあるシーン)、私がこれまで、心を閉ざして、なるべく深く考えないようにしてきたある出来事に、多少掠ってるところが感じられてしまったんです。なので、感動する以前に、見てて心が苦しかったです。

と言うわけで、ちょっと、まともな感想は書けそうにもないですね。この映画について考察すればするほど、心の奥の「そっとしておいてほしい部分」を刺激してしまうんで、あまり考えたくないです。

でも、映画を見終わって数日が経っても、時々この映画の事が頭をよぎったりしてましたし、それだけ印象に残るようないい映画だったんですよね。きっと、ここに来るまでに、この問題にきちんと自分なりに向き合っていなければいけなかったんだろうなぁ。そうしておけば、感動も出来たんでしょうねぇ。

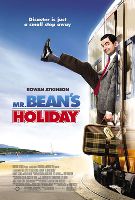

Mr.ビーン カンヌで大迷惑?!

<MR. BEAN'S HOLIDAY>

◎満足度 ★★★★★

(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎評価度 ★★★★★

(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)

◎リピート度 ★★★☆☆

(今後、何回も見たいと思えたかどうか)

◎ストーリー ★★★★★

(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)

◎キャスト ★★★☆☆

(キャスティングが良かったかどうか)

◎キャラクター ★★★☆☆

(登場キャラクターの面白さ)

◎映像 ★★★☆☆

(映像がどれぐらい凄かったか)

◎音楽 ★★★☆☆

(音楽が印象的だったかどうか)

◎期待度 ★★★★☆

(見る前の期待に応えてくれたかどうか)

◎ボーナス点 ★☆☆☆☆

(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)

合計 35点 (50点満点中)

<個人的感想>

<個人的感想>

イギリスの大人気TVコメディシリーズ『Mr.ビーン』、2度目の映画化です。

約10年前に作られた映画化第一作は、正直、期待していたような内容ではありませんでした。当時の私に「大、『Mr.ビーン』ブーム」が来ていた為に、期待値が高すぎたというのもあったと思うんですが、内容的に“『Mr.ビーン』の映画化作品”に求めていたものでは無かったんですよね。テレビシリーズからの使いまわしのギャグも多かったですし。

そして、今回の第2弾ですが、前回の時のような「ビーンブーム」が起こっていないうえに、前作の失敗から、期待値がかなり低かった、という状態での鑑賞だったんですが、これが、まあ面白い事面白い事。もう、思いっきり笑わせてもらいましたねぇ。これこそが私が見たかった「劇場版『Mr.ビーン』だ!」とか思ってしまいましたよ。もし10年前に公開された劇場版第一作がこれだったら、きっと満足出来ていたと思います。

今回、ストーリーがロードムービー風になってるんですけど、これも良かったですね。元々ロードムービー的なストーリー展開は好きな方ですけど、今回は、旅をしているのがビーンだということで、それはもう、楽しい事になってるわけですよ。

ロンドンからカンヌへの旅ですが、本来なら、公共の交通機関を使って、大した苦も無く行かれるところです。ですが、ビーンならではな失敗やらアクシデントやらで、まともに進む事すらままならない状況になるんです。

この様子が、「これこそが本当の“珍道中”というやつなのか」と思うような有様でして。ビーンの(と言うか、ローワン・アトキンソンの)繰り出す体や顔を使ったギャグにももちろん笑わせられるんですが、さらに、ビーンがいかにしてカンヌに辿り着くのかというストーリー展開が面白いんですよね。

ただ単にギャグを繰り出していくだけでなく、きちんと、ストーリーに沿って、その状況に合わせたギャグが出てくるんです。何だかんだでビーンはちゃんとカンヌへ向けて進んでいくんで、ストーリーも停滞する事無く、常に進んで行ってるように見えるという辺りも、何か見てて非常に気持ちよかったですね。次々に新たな状況が出てきて、そしてその状況に対してビーンはどんな行動をとるんだろうと期待し、その期待通りの珍行動を見せてくれると。もはや、中だるみをする暇も無いぐらいです。

上映時間は約90分ですが、中身はかなり濃いんで、実際よりも長く感じられたものでしたが、何しろ、この映画を見てる間は「至福の時間」に等しいぐらい楽しいんで、映画が終わった時は満足感と共に寂しさを覚えるぐらいでしたね。

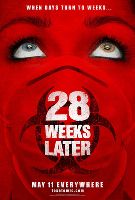

28週後...

<28 WEEKS LATER>

◎満足度 ★★★★☆

(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎評価度 ★★☆☆☆

(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)

◎リピート度 ★★☆☆☆

(今後、何回も見たいと思えたかどうか)

◎ストーリー ★★☆☆☆

(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)

◎キャスト ★★☆☆☆

(キャスティングが良かったかどうか)

◎キャラクター ★★★☆☆

(登場キャラクターの面白さ)

◎映像 ★☆☆☆☆

(映像がどれぐらい凄かったか)

◎音楽 ★★★☆☆

(音楽が印象的だったかどうか)

◎期待度 ★★★☆☆

(見る前の期待に応えてくれたかどうか)

◎ボーナス点 ☆☆☆☆☆

(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)

合計 22点 (50点満点中)

<個人的感想>

<個人的感想>

動物愛護団体のせいで超危険な菌がイギリスに広まってからの28週間後を描くこの映画。せっかく復興しかけていたと言うのに、今度は、少年が「死んだ母親との思い出の写真」を家に取りに帰ったのが原因で、再度壊滅する事になるのでした(まあ、帰宅から壊滅までの間にも色々あるんですが)。“愛”ゆえの行動が原因で災厄が広がるというのは皮肉な話ですな。

今作は『28日後...』の続編(もちろん、正統な)ですが、前作とは主人公が違うんです。『ゾンビ』や『デモンズ』、『バタリアン』シリーズと同じようなタイプというのが面白いですね。やはり、ゾンビ映画の続編はこういう形になるのか。

ただ、「主人公が変わった」と言うより、今回は「主人公が不在になった」みたいな感じでしたけどね。てっきり、冒頭から登場してきたロバート・カーライルが主人公かと思ってたんですが(出演陣で一番知名度もあるし)、実は「主要キャラの一人」でしかなかったんです。

物語を、そして映画を引っ張っていく中心的存在がいないので、やや傍観者めいた視点でストーリーを追っていく事になるわけですね。個人的には、魅力的な主人公がいる映画の方が好きですけど、こういう、誰が生き残るかも分からず、ストーリーがどういう方向に進むのかも分からない、主人公不在系の映画もたまにはいいものです。

映画の内容に関する前作との相違点は、他にも「終末世界の雰囲気があまり感じられなくなった」というのがありました。舞台は同じくロンドンなんですが、前作の「他に生存者はいるのかとか、助けが来るのかという事が登場人物には一切分からない」という世界ではなく、復興しかけで、軍によって厳重に警備されてる町が舞台になっているからです。これによって、良くも悪くも、映画の雰囲気は前作からかなり変わりましたね。

さて。この手の映画で軍が出てくる時は大抵、悪役です。それも、ゾンビ以上の悪役となる事もあります。という訳で、この映画も例に漏れず、「民間人大量射殺!」といった奥義を披露し、感染者もビックリの大ジェノサイドを敢行してきます。もちろん、感染者軍団も大暴れする事になるんで、もはや「どうサバイバルするか」どころの話ではなくなってきます。生存者グループがいかにして生き残ったのかというのが、ほとんど“運頼み”みたいになってましたからね。

「運が無いと生き残れないぐらい強烈な状況」なわけで、これは相当怖い事だと思うんですけど、実はこの映画、“怖さ”というのが見ててほとんど感じられなかったんですよね。人はバタバタ死にますし、残酷シーンもたっぷり出てくるんですけど、演出面があまりに酷すぎる為に、見てて恐怖感が全く伝わらないんです。

前作で個人的に残念だった点である、「ストーリーがあまり面白くない」「感染者の襲撃等のアクションシーンにおいて、画面が揺れ過ぎて何が起こってるのかが全然分からなかった」というのがあったんですが、今回、アクションシーンの演出面がさらに輪をかけて酷くなってたんです。実は、今回監督がダニー・ボイルじゃなくなったという事で、この点が改善されている事を期待していたんですけど、思いっっきり裏切られてしまいましたねぇ。

こういう「臨場感を出そうとしてやたら画面を揺らしたりブレさせたりする」というのが流行してからもう結構経ちますけど、多分、この映画のブレは過去最悪級だったと思います。ただ、何故か“揺れ”はあまり感じられなかったんで、見てて酔うという事は無かったんですけど、強烈なブレのせいで、もう、画面で何が起こっているのかが全く分からないんです。どれぐらい分からないかと言うと、目を瞑って音だけ聞いてても一緒なぐらいです。何故なら、目を開けてても音でしか状況を知る手段が無いから。

これはもう、「そういう演出だ」で済む段階は通り越してるんじゃないかと思いますね。むしろ、「混乱状態の現場」をこういう形でしか表現出来ないというのは、手抜きなんじゃないのかと監督に文句をつけたいぐらいです。

ただ、後半で出てくる「プロペラによる人間ミンチシーン」はこれぐらい見づらくてちょうど良かったかもしれないですけどね(凄いシーンですが、さすがにグロ過ぎる・笑)。

この困った演出と、前半のストーリーがあまり面白くなかったという辺りで結構印象が悪くなったんですが、中盤から登場して(と言うか、前半から出ていたけど、活躍が始まるのは中盤から)、生存者グループを引っ張っていく一人の兵士の、高潔なまでのヒーローっぷりには相当シビレさせてもらいましたねぇ。この男のおかげで、この映画に対する個人的評価がどれだけ上がった事か。

もう、この人がほんとカッコいいんですよ。そもそも、上からの指令に従って民間人を虐殺していれば危険な目に遭わずに済んだはずという立場にいたんですが、遭えて、生き残った民間人達を、感染者&軍から助けようと、危険な現場に降りていったんです。

なんて素晴らしいんでしょうね。まさに正真正銘のヒーローですよ。

その後のリーダーシップぶりとか、屋上のスナイパーを退治する所とか、行動がいちいち素敵なんですよね。脇役にしておくのが惜しいぐらいのヒーローぶりで、この男が主役じゃなかった事がほんと悔やまれましたね。

ところで、この兵士を演じてるジェレミー・レナーという人、『SWAT』で悪役やってた人のようですね。銃の撃ち方とか結構サマになってましたし、意外にこういう役職が似合う人なんですね(あまりアクション派な感じのしない顔つきなんですが)。

さらに、『ジェシー・ジェームズの暗殺』にも出ていたようなんですが、どこに出てたのか全然分からないです(爆)。

さて最後に、どうでもいいっちゃどうでもいい事なんですが。

この手のゾンビ映画において「もし自分がこの世界でサバイバルするとしたら」といった妄想を始めた際、私がとりたいと思う行動は「ひたすら隠れて、ゾンビなり感染者なりが餓死したり腐りきったりするのを待つ」というものです。でも、映画の中のゾンビ達は永久機関で動いているらしく、劇中やシリーズ間で何年が経過しようが、死に絶える気配すらありませんでした。

それが、この映画では20何週目かでロンドンの感染者軍団が飢餓で全滅したという設定になってるんです。いやぁ、これは面白いですね。今までに無いリアルさだと思います。

ジェシー・ジェームズの暗殺

<THE ASSASSINATION OF JESSE JAMES BY THE COWARD ROBERT FORD>

◎満足度 ★★★☆☆

(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎評価度 ★★☆☆☆

(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)

◎リピート度 ★☆☆☆☆

(今後、何回も見たいと思えたかどうか)

◎ストーリー ★★★☆☆

(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)

◎キャスト ★★★☆☆

(キャスティングが良かったかどうか)

◎キャラクター ★★★☆☆

(登場キャラクターの面白さ)

◎映像 ★★☆☆☆

(映像がどれぐらい凄かったか)

◎音楽 ★★☆☆☆

(音楽が印象的だったかどうか)

◎期待度 ★★★☆☆

(見る前の期待に応えてくれたかどうか)

◎ボーナス点 ☆☆☆☆☆

(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)

合計 22点 (50点満点中)

<個人的感想>

<個人的感想>

元々は憧れを抱いていたはずの対象を暗殺する事となった若者のドラマ、という内容の映画でした。

映画自体、見終わった後は「あまり面白くなかった」と思ってしまったんですが、人間ドラマ的な面は興味深い所があって、後々に内容を思い返してみると「結構、面白い映画だったのでは」と思えるようになってきましたね。

さて。ジェシーは、いわゆる「悪のヒーロー」みたいな、アウトロー的なカッコ良さを持っている男で、しかも顔や態度がブラッド・ピットです。タイラー・ダーデンです。そりゃ、心酔する仲間も出るってなもんですな。

で、ジェシーを殺す事となる若者、ロバート(仲間内からはボブと呼ばれる)も、少年時代からジェシーに憧れを抱いていて、「是非ともお近づきになりたい!」という思いから、一緒につるむ仲間に入っていく事となります。

最初、何でこんな簡単にジェシーに近づけたのか分からなかったんですが、どうやら、兄がジェシーの仲間だったり、ジェシーの仲間達が姉の家に泊まる事があったりと、元々親戚並みに近い存在だったからなんですね。

そして、そんなロバートが、何故、憧れていたジェシーを殺してしまうような事態になっていくのかというのがストーリーの見所になると思うのですが。

この、「ロバートがジェシーの仲間になった」という辺りのシーンで、申し訳ないんですが、私、寝てしまいまして(爆)。熟睡ではなく、ウトウトですけど、この後数分程のストーリーが全然頭に入ってないんですよね(ストーリーが退屈だったからではなく、寝不足だったからです)。二人がポーチみたいなところで語り合ってるようなシーンがあったと思うんですが、その内容は何だか分かりませんでした。

なので、何か、気付いたらロバートがジェシーを憧れの対象として見ていないみたいな状況になってたんですよね。何かきっかけがあったんだろうか。

ただ、覚醒して見ていた場面から察するに、このロバートという人物、元々捻じ曲がった性格をしてるようなんですよね。若造のクセに妙に自信過剰な所があるんですが、その自信相応の人間的器は持ち合わせていない、いわゆる“小物”なんです。でも、バカにされるとすぐキレるんですよ。「お前は最近の若者か」とか思うぐらいです。そんな奴なんで、ジェシーに対しても「この俺をバカにしやがって!」みたいな所から憎悪の芽が出て来たのではないのだろうか。違うだろうか。

で、ロバートは小物のクセに「一角の男になりたい」という野望を持っていて、見ていて「身分不相応なマネはやめとけよ」と思うような行動をとっていくようになります。思えば、この行動の第一ステップが「ジェシーに近づく」だったんでしょうね。

ジェシーに対する態度が変わってきたロバートですが、でも、心のどこかでは、ジェシーが“目標”みたいな存在として残っていたのかもしれないですけどね。それが、ジェシーという人物に対してなのか、ジェシーのいる立場に対してなのかはちょっと分かりませんでしたが、ともかく、大物に早くなってやろうとしてるような感じがありました。

一方、ジェシーの方も、ある時から「もしかしたら仲間に命を狙われているのでは」という疑心暗鬼にかられていって(これは別にロバートが原因ではないんですが)、精神的に参ってきたのか、行動が少しおかしくなっていきます。

この、疑心暗鬼になってキョトキョトするジェシーの描写も結構出てくるんですが、これが中々緊張感がありましたね。今話している仲間を急に撃ち殺したりとかしそうな危なさがあるんです。

終盤は、ジェシーとロバート、ロバートの兄の3人で組んで一仕事をやろうという事になるんですが、ここから、ジェシーを警察に売ろうと企むロバートと、仲間の裏切りを警戒するジェシーの心理戦みたいなのが始まっていくんです。もう、潜入捜査物の映画を見てるみたいな状況でしたね。

ちょっとの駆け引きミスが命取りになりそうな状況なんですが、ロバートの小物加減は相変わらず健在で、イザという場面でパニくったりするんですよね。最終的にはロバートがジェシーを殺す事になるのは分かっているのに、「ジェシーが急に撃ってくるんじゃないか」と思ってビクビクしてしまいましたよ。これは、ストーリー展開に対するのより、突然大音量で鳴る事となる銃声サウンドに対してのビクビクかもしれないんですが(笑)。

で、ジェシーのような大物を殺った事で、ロバートが大物になっていくのかというと、そんな事は全く無く。結局、小物のまま終わるんですよね。「雑魚は何をやっても雑魚のまま」というテーマの映画なのかなとか思ってしまいましたよ。

それにしても、このロバートというキャラクター、「雑魚のクセに粋がってる、イヤな若者」という、見てて非常に腹立たしい奴なんですけど、その「腹が立つ原因」というのには、単純に「見ててムカつくから」以上の、もっと深いものがあるような気がしてきました。

と言うのも、よくよく考えると、自分自身もこんな奴なんじゃないのかと思えてきたからです。だから、「自分を見てるような居心地の悪さ」という不快感のようなものがプラスされて、余計に腹が立つ存在に見えたのかもしれませんね。

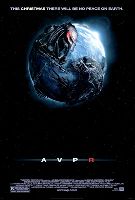

AVP2 エイリアンズVS. プレデター

<ALIENS VS. PREDATOR: REQUIEM>

◎満足度 ★★★★☆

(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎評価度 ★★★★☆

(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)

◎リピート度 ★★★☆☆

(今後、何回も見たいと思えたかどうか)

◎ストーリー ★★☆☆☆

(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)

◎キャスト ★☆☆☆☆

(キャスティングが良かったかどうか)

◎キャラクター ★★★★☆

(登場キャラクターの面白さ)

◎映像 ★★★☆☆

(映像がどれぐらい凄かったか)

◎音楽 ★★★★☆

(音楽が印象的だったかどうか)

◎期待度 ★★★★☆

(見る前の期待に応えてくれたかどうか)

◎ボーナス点 ★★☆☆☆

(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)

合計 31点 (50点満点中)

<個人的感想>

<個人的感想>

前作は確かにそこそこ当たりましたけど、「爆発的ヒット」という感じではなかったんで、まず、こうして続編が作られた事が少々意外でしたね。正直、『AVP』の続編より、『プレデター』の続編を私は見たかったんですが、まあ、せっかくなんで、一応楽しみにはしていました。

で、本編を見てみたわけですが、これが予想以上に面白い映画でしたね。個人的には前作よりも好印象です。

今作が楽しめた理由として、私が「『プレデター』派だ」というのがあるような気がします。前作は、映画全体の雰囲気が、どちらかと言うと『エイリアン』寄りな感じでした。そして、一対一での戦いではエイリアンを圧倒すると思っていたプレデターが、思いっきりエイリアンに遅れをとっていた辺りも少々ガッカリでした。

ですが、今回の『AVP2』は、「どちらと言うと『プレデター』寄り」な内容になっていたんです。正確には、『プレデター』よりも、昔やったゲーム版に近い雰囲気がありましたね。プレデターを主役として操作してエイリアンをやっつけていくという内容だったんですが、今回の『AVP2』は、前作みたいな、すぐにやられる雑魚プレデターは出てこなくて、一体の強いプレデターが、エイリアンの大群と戦うという内容になっているんです。何だか、「強いプレデターを久々に見た」と思ってしまいましたよ。

まあそれでも、相変わらず、所々で「プレデターって、本当に強いのか?」と思うような場面も出てきたりしてたんですが。どことなく、ロボコップを思い出してしまうような活躍っぷりでしたね。「強いはずなんだけど意外にモロい面があって、結局、強いんだか弱いんだかよく分からない」みたいな。

まあ、あまりプレデターを強くし過ぎたら、エイリアンファンにとっては面白くないでしょうからね。これはこれでバランスが良かったのかもしれません。

さて。この映画で面白いなと思ったところは、人間側の描写がパニック映画っぽくなってる所でした。宇宙怪物の大群に襲われた人々を描いたSFパニックホラーといった趣で。主人公に相当するキャラクターがいなくて、登場人物それぞれが平等の出番で描かれていて、途中、誰が死んでもおかしくないみたいな感じになってるんです。

そんな中、一番主人公に近い存在感を持っているのが、「刑務所帰り」という設定で登場する、ややアウトローな香りの漂う男ですかね。危険な事態に遭遇した時に頼りになるヤツといった感じで、もしこれが「エイリアンの襲撃」ではなく「大地震」だとか「竜巻」などの天変地異が襲ってきていたとしても、リーダーとして生存者グループをまとめあげる立場になっていたんだろうなと思わせる人物です。

思えば、コイツは『プレデター』シリーズの主人公系統で、『24』に出てた人が『エイリアン』シリーズの主人公系統(要するにリプリー)を思わせるタイプになっているんですね。

そして、エイリアンの大群が町を襲い、大パニックが発生するわけですが、その中で、映画のメインである、プレデターとエイリアンの激突が見せ場として出てくるわけです。

これは、結構面白い構成だったと思いますね。「2大モンスターが激突する理由」としては、前作の脚本の方が全然新鮮味がありましたけど、これはこれでシンプルな感じでいい展開でした。プレデターが人間側のメインキャラとあまり関わらないというのもいいですし、何よりも、前作よりもプレデターが活き活きしてるように感じられるのが最高です。「武装してないやつは狙わない」等、プレデターならではのユニークな設定が出る機会が今回は無かったですけど、これは『2』から出てきた話であって、一作目のプレデターは今回のような情け容赦の無いハンターでしたからね。

残酷描写も結構振るっていて、見た目のグロさだけでなく、子供や妊婦がチェストバスったりする無慈悲な感じもあって、ホラー度は結構高めでした。この、不快感を伴うような描写は、『プレデター』シリーズや前作『AVP』では見られなかった点ですね。

実は、監督の兄弟は、例によって『エイリアン』シリーズをリスペクトしてるタイプなようで(前作の監督もそうだったはず)、『プレデター』シリーズのような“アクション映画”ではなく、『エイリアン』一作目のような“怖い映画”を目指したみたいですね。でも、結局私は「どちらかと言うと『プレデター』っぽい」という印象を持ったんですけど(笑)。

ともかく、監督はアクションよりも怖さを優先しているようで、エイリアンが人を襲うシーン等にはそれがいい方向に働いた面もあったんですが、逆に、プレデターとエイリアンが戦うアクションシーンでは悪い方に作用してしまいました。

この2種族を「謎のモンスター」という位置づけにしているようで、あまり全体像をハッキリと見せないみたいな手法をとってしまったんです。なので、全体的に暗いシーンが多く、プレデターとエイリアンが取っ組み合うシーンなんかも、画面が暗かったり、接写し過ぎだったり、カットが短すぎだったりとで、どう戦っているのかがよく分からないようになっているんです。

う〜む、、、この監督の「『エイリアン』一作目っぽくしたい」という気持ちも分かるんですけど、これは、エイリアンとプレデターが戦う映画であって、この2体がどう戦っているのかが見せ場になるはずなんですから、見づらくしたら絶対にいけないと思うんですけどねぇ。

まあ、「細かいカット割りと画面の激しい揺れで、アクションシーンが全然見えない」という昨今よく見かける映画よりは、まだ多少見易いものではありましたけどね。ザ・クリーナーがエイリアン相手に結構凄い事をやってるのもなんとなく分かりました。あるシーンでは、2体のエイリアンに襲われた時、その2体の首根っこを捕まえて持ち上げたりしてましたからね(見間違いの可能性はありますが。何しろ暗かったので・笑)。

こういうのを、観客はもっと見たかったんじゃないのかなぁ、と私は思うんですけどね。確かに、この2体の絡みは前作でしっかり見せてくれた点なので、2作目でなぞらなくてもいいという考えもあるかと思いますが、少なくとも私は2作目でもなぞって欲しかったです。

←前に戻る

←前に戻る

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>

<個人的感想> ◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>

<個人的感想> ◎満足度 ★★★☆☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎満足度 ★★★☆☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>

<個人的感想> ◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>

<個人的感想> ◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>

<個人的感想> ◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>

<個人的感想> ◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>

<個人的感想> ◎満足度 ★★☆☆☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎満足度 ★★☆☆☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>

<個人的感想> ◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>

<個人的感想> ◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>

<個人的感想> ◎満足度 ★★★☆☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎満足度 ★★★☆☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>

<個人的感想> ◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>

<個人的感想> ←前に戻る

←前に戻る