※点数は、独自の基準で弾き出したもので、その映画の「完成度」ではなく「どれぐらい好きか」を表しています。

30デイズ・ナイト

30デイズ・ナイト

<30 DAYS OF NIGHT>

個人的評価 31点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★★☆ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★☆☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★☆☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎ジョシュ度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

今年のホラー映画の上映本数の少なさは異常なのではないかと思います。何しろ、2月の『13金』以来、この『30デイズ・ナイト』が2本目ですからね。まあ、都内の方に目を向けると、『ブラッディ・バレンタイン3D』だとか、『テラー・トレイン』とかがひっそりとやってたんですけどね。あと、相変わらず「シアターN渋谷レイトショー」では色々とやってたみたいですけど、あの映画館にかかる映画なんて、どうせ見に行かれないんですから、DVDスルーと変わりません。

そんな中、まるで救世主のごとく現れたのがこの映画ですよ。それも、ヴァンパイアが人を殺しまくるという、残虐描写満載な、スプラッター風味の一品ときたもんだ。

でもこの映画、本国で公開されたのはもう2年ぐらい前になるんですよね。本来なら「ひっそりとDVDスルー」という状況になっていてもおかしくなかったんですが、きっと、映画の神がホラーに飢えてる私の為に奇跡を起こしてくれたんでしょうなぁ(もしかしたら、奇跡を起こしたのは映画の神ではなく、上映館である109シネマズだったのかも・笑)。

と、私にとっては、もうその存在自体が有り難いという映画だったんですけど、内容は、正直、普通でした(爆)。

と言うのも、ヴァンパイアという存在にあんまり魅力が感じられないんですよね。それはこの映画に限らず、前から思っていた事なんですけど。

まず、何と言っても、弱点が多すぎるんですよね。まあ、ここ数年は“日光”及び“紫外線”以外の弱点は克服しているタイプが多いんですけど、それにしたって、この地球で生活するに当たって、「日光に弱い」なんて、弱点としては文字通り致命的過ぎるでしょうよ。

そこで、この映画では、「30日間、陽が昇らない」というロケーションを使って人を襲うわけなんですけど、そうなったらそうなったで、「他のモンスターとは違う、ヴァンパイアならではの点」というのが無くなるんですよね。結局、全力ゾンビが襲ってくるゾンビ映画と全然変わらないような内容になってしまってるんです。

これだったら、最初っからゾンビ映画として作ってくれた方が、ゾンビファンとしては嬉しかったな、なんて事を思ってしまうわけですよ。

ちなみに、ヴァンパイア最大の特徴とも言える、「高い知能を持っている」点ですけど、ここもほとんど表現されてなかったように思えます。まず、ボス格の奴以外は、ほんと、行動がゾンビと全然変わらないようなアホばかりでしたし、そのボスだって、あんまり頭が良さそうには見えなかったですからね。「モンスターの中ではマシ」ぐらいの感じで。何しろ、隠れている生存者を自力で見つける事が出来ませんでしたからね。「他の生存者を捕まえて囮にする」という作戦を使ってきましたけど、結局バレバレでしたし。

あと、生存者達は、凶暴なヴァンパイアの目を逃れて、30日の間ひたすら隠れ続けるんですけど、そのサバイバルの過酷さというのがどうも描き足りないような気がしてしまいました。

まず、食料や排泄の問題(屋根裏部屋等の狭い所に何日も隠れているんで)について、何の言及も無いんですよね。特に空腹で弱る登場人物が出るわけでもなく。

排泄の問題だって、本当なら、映画を見てて「そう言えば、登場人物達はウンコとかどうしてるんだろう」なんて思わないですけど、わざわざ、ボケ老人のキャラを「階下のトイレまで徘徊させる」という描写を入れてきてるおかげで、「あれ、そう言えば・・・」とシモの問題について疑問を持つハメになってしまうんです。

このくだりが無かったら、普通にトイレでやってるものだと思うんですけど、この時の登場人物のセリフから察するに、「トイレで水を流すと音で気付かれる」「そもそも、屋根裏から階下に出る事自体危険」という状況だったらしいんですよね。

他にも、自己犠牲精神を見せる奴の、そのメガンテを使うタイミングも何かちょっと変でしたし。あんまり、有り難味の感じられない箇所で使ってるような感じで。「もうちょっと待ってたら、誰も死なずに済んだんじゃないか」みたいな状況なんですよね。

と言う、何だか突っ込みどころだらけみたいな映画だったんですけど、それもこれも、ヴァンパイアのキャラが完全に立ってないせいだと思うんですよ。もうちょっと、何か突き抜けた個性が欲しいですよね。「弱点を付かれない限り不死身」とか。

でも、ヴァンパイア映画は結構定期的に作られ続けてますし、多分、もうキャラ立ちは終わってる状態なんだと思うんですよね。という事は、恐らく、私がヴァンパイアの魅力に気付いてないというだけなんでしょう。これは困った。

まあともかくですね。これだけ散々文句言っておいてなんなんですが、面白い映画だったんです。

まず、ヴァンパイアの手強さというのはしっかりと表現されていて、「人間なんて一撃でバラバラにされてしまう」という恐ろしい相手であり、こいつらに見つからないようにひたすら隠れ続けなければならないという展開に説得力が与えられてましたからね。

人間側が圧倒的に不利な中、どうやって生き抜いていくのかというのは見所でしたし、さらにその生存者を束ねるリーダーこと主人公を演じるのが美形なのもいいじゃないですか。

でも、この主演のジョシュ・ハートネット氏、顔は相当整ってると思うんですけど、何故かブレイクしないですよね。何でブラッド・ピットの位置に行けないんだろう。もっと人気出てもいいはずの人だと思うんですけどねぇ。トム・クルーズやブラッド・ピット、キアヌ・リーブスに続く美形スターとして頑張って欲しいところなんですが。

話は戻りますが、寒々しい舞台を意識しての事なのか、演出も全体的に落ち着いた感じになってるのも、いい雰囲気が出てて良かったです。「怪奇がより感じられる雰囲気」とでもいうのか。

で、そんな静の恐怖の中、ゴーストハウス・ピクチャーズお馴染みのビックリ演出が所々で登場するんですよね。普段静かなんで、余計にビックリしてしまいます。こういうのは心臓に良く無いんであまり好きじゃないんですけど、あんまりしつこくもタチが悪くも無かったのは幸いでした。緊張感の高い場面なうえにBGMも効果音も低めという、「ここでビックリ演出が来たらイヤだな」みたいな状況では出して来なかったりするんです。

この辺りの、「ホラー映画としての怖がらせ方」は結構良かったんじゃないでしょうか。いい緊張感を持って見ていられましたからね。で、「ああ、ホラー映画はいいなぁ」としみじみ思ったものでした。例え気になった点が多かろうが、やっぱりホラー映画を見てる時は幸せですよね。まさに充実のひと時です。

96時間

96時間

<TAKEN>

個人的評価 42点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★★★ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★★☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎ニーソン度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

海外旅行をしていた娘が誘拐され、オヤジが救出の為に大暴れするという内容ですが、何だか、まるでセガール映画のネタみたいですよね。もしかしたら、リュック・ベッソンが、『沈黙の聖戦』にインスパイアされて製作したのではなんて思ってしまうぐらいです。

ですが、当然ながら、雰囲気はかなり違いましたね。内容はもとより、リーアム・ニーソンがこういうタイプのアクション映画に主演しているというのがかなり新鮮でした。これは、初めて『ボーン・アイデンティティー』を見た時に感じた、「マット・デイモンの初本格アクションに対する新鮮味と意外性」に近いものがあったんじゃないか思います。

基本的には、アクション映画はアクション俳優にやって欲しいと思いますけど、こういう、普段アクションに出ない人のアクションというのもたまにはいいものですよね。まあ、リーアム・ニーソンはこれまでも『スター・ウォーズ』や『バットマン・ビギンズ』『キングダム・オブ・ヘブン』なんかで剣を振るったりしてましたけど、こんな、ジェイソン・ボーンやジャック・バウアーを彷彿とさせるような、現代的なアクションヒーローを演じた事は無かったですからね(『ダークマン』は素顔隠してたんで、あまり本人がアクションしてるように思えなかったですし)。

それにしても、この人みたいな、スラっとした長身のダンディがアクションヒーローを演じているというのは、珍しくて面白いですね。アクションヒーローって、割と背が低い人が多いんで、他のアクション俳優には無い魅力というのが出ていたと思います(セガールは長身ですけど、体型の関係でリーアムの方がデカく感じられます・笑)。

ちなみにこの人、最近は、上記の映画などで、「若手を導く、師匠的な役柄」というのを演じていましたけど、今回は自ら現役で戦う人の役でしたね。育成作業に飽きてきたのか、まだ自分も現役な事をアピールしたくなったのか。何だか、10年前の『スター・ウォーズ エピソード1』の時よりも若々しい感じすらしたものでした。

さて。遠く離れたヨーロッパで誘拐された娘を救う為に、「特別な能力」を駆使して行方を追っていくわけですけど、この辺りの「いかにもプロ」といった行動や、敵と対した時に見せる圧倒的戦闘力などは、見てて思わず唸ってしまうぐらいのカッコよさがありました。

ただ、多分製作陣が元にしたと思われる、『ボーン〜』シリーズや『24』シリーズに比べると、多少、迫力が落ちてるんですよね。やっぱり本家は凄かったみたいな。

でも、先に書いたように、それをリーアム・ニーソンがやってるというのが、もう視覚的に面白いやら新鮮やらで、不満を感じる事が全く無いんですよね。これはキャスティングの勝利だったと思いますね。ボーンの戦闘技術と、ジャックの拷問術(爆)を併せ持った、長身のダンディなんて、これまでアクション映画界にいませんでしたからねぇ。

それに、娘が誘拐される際、電話を通してどれだけの情報を集められるかという辺りは、この映画ならではの、面白い展開でした。

それにしても、ヨーロッパ旅行というのは、かなり危険が伴うものだったんですね。パリに旅行に行きたいという娘に対して、「危険だ」と反対する父親と、「そんなの考えすぎ」と言う母親では、圧倒的に母親の方の意見の方が正しいものだと思ってましたけど、もう、パリについて1時間経たないぐらいで誘拐されましたからね(笑)。そんなに危険な国なのか、フランス。

娘がああいう目に遭ったのも、たまたま運が悪かっただけなんだと思いますけど、でも、こういう事件があったおかげで、リーアム父さんの娘を想う気持ちというのが完全に伝えられたという面もあったと思うんですよね。

冒頭から、リーアム父さんが娘にぞっこんである事が語られてきましたけど、一方の娘の方には、父親に対する愛がそれほど感じられないんですよね。母親の再婚相手である、新しいパパに対するのと同じぐらいの愛情と興味しか持ってないような感じで。何しろ、新しいパパはいっぱいお金を持ってますからねぇ。若い娘にとっては、血の繋がりや、政府の仕事で培った技術なんかよりも、札束の方が全然魅力的でしょうからね。

なので、もし、誘拐されるような事もなく、「U2追っかけツアー」が無事に終わったとしたら、親子の関係には全く変化が無く、リーアム父さんは寂しい一人暮らしを続けるハメになっていたんですよね(と言うか、今回の事件があっても無くてもそれは変わらないみたいな感じでしたけど)。いやぁ、アチラの国では家族の関係を維持するのって、大変なんですねぇ。

トランスポーター3 アンリミテッド

トランスポーター3 アンリミテッド

<TRANSPORTER 3>

個人的評価 37点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★☆☆☆ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★☆☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★☆☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎ハゲセクシー度★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

これまで数多の続編映画を見てきましたが、これは、久々に「続編でガッカリきた映画」でしたねぇ。「やっぱり、3作目は難しいんだなぁ」とか思ったものでした。

でも、考えてみたら、『2』がたまたま異常だっただけなのかもしれないんですよね。「アクション映画としての面白さ」としては、『1』とそんなに変わらない感じでしたし、多分、『1』の後に見たのがこの『3』だったら、相応に満足出来ていたんじゃないかと思います。

では、『2』の事はひとまず忘れて、『3』単体で評価してみよう。と、思った際、真っ先に出てくるのが「ヒロインが最低のクソビッチで、見ててかなりイラつかされたな」というのと、「あのアクションシーンの編集の仕方は、ステイサムの魅力をほとんど活かしていないと思うのだがどうか」という、ネガティブな面ばかりなんですよねぇ。

まあ、アクションシーンに関しては、“迫力”は確かにあったんで、これはこれでいいと自分を納得させる事は出来るんです。車や自転車を使ったチェイス関連のシーンはあれぐらい早いカットでちょうどいいぐらいでしたし。

それよりも一番の問題は、やっぱりヒロインですよ。「魅力無い」どころじゃなく、「見てて腹が立つ」ぐらいのレベルでしたからねぇ。あそこまで傍若無人なふるまいをさせる必要があったんだろうか。

これで、終盤にぶち殺されたりするんなら別にイヤな奴でもいいんですけど、殺されるどころか、フランクといい仲になったりするんですよねぇ。あんな女のどこがいいんだよ。コイツに比べたら、悪役の『プリズンブレイク』の人の方がまだ可愛げがありましたよ。

もし、このヒロインのキャラクターに人並みのまともさがあり、格闘シーンのカットがあんなに早くなかったら、かなり面白いアクション映画になっていたと思うんですよね。『3』を回想して真っ先に出てくるのは上記のマイナス方面の印象ですが、それの後には次々と「あれは良かった!」と思える面が思い出されてくるんです。

基本的に、『2』の半分ほどの面白さしか無かった映画ですが、ある面に関しては『2』をも上回っているのではと思える箇所もあるんですよね。

まずは、フランクが、身に迫る絶対の危機をどう切り抜けるのかという面です。ここは『ダイハード』シリーズ並みの面白さとアイデアが感じられました。今回、「車から何メートルか離れたら、爆死してしまう」という枷がはめられているんですが、「どうにかしないと、強制的に車から離されてしまう」という局面が出てくるんです。このルールをうまくアクションとストーリーに組み込んでいて、見てて興奮させられました。

あと、「ステイサムのセクシーさ」も凄い事になってましたね。普段はスーツをビシっと着ているんですけど、また脱ぐと凄いんですよね。そして、その肉体美をこれ見よがしに披露する姿には、ザ・ゲイじゃなくてもドキドキしてしまいます。「普通の映画ならヒロインが魅せるべきサービスショットを主演男優がやってしまう」というのは、『カジノ・ロワイヤル』のダニエル・クレイグ以来の快挙です。

でも、マッチョアクションヒーローが上半身裸になるなんて、別に珍しい事では無いんですけど、見せ方が良かったのか、今回のステイサムには何か異様な色気が感じられたものでした。

このように、素晴らしい面もあるわけなんで、余計にあのヒロインの存在とアクション演出が痛く感じられてしまいます。

どうも、「シリーズは今回で終わり」という話が出てるようですが、これで終わったらちょっと消化不良ですよね。終わるのなら、「『2』と同等か、それ以上」の傑作を出してから完結してもらいたいです(でも、『2』もここまで神格化するほど凄い映画というわけでも無かったような気もするんですけどね。以前書いた『2』の感想を改めて読んでみると「アクションが見辛い」とか書いてありましたし・爆)。

ナイト ミュージアム2

ナイト ミュージアム2

<NIGHT AT THE MUSEUM: BATTLE OF THE SMITHSONIAN>

個人的評価 45点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★★★ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★★☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎賑やか度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

前作で舞台となった自然史博物館は、一日で歩いて回れるような、普通規模の博物館でしたが、今回は、「全てをしっかり見るには一週間は必要」とも言われる超巨大博物館群のスミソニアンが舞台という事で、当然、そこで巻き起こる騒動も前作以上に賑やかになってるわけです。

“動く展示物”の数も、前作から引き続き登場の奴らに加えて、今回初登場のスミソニアンにいる連中が大量に加わるんで、見た目の豪華さに関しては間違いなく前作以上でした。さらに、今回は主に一晩の出来事を描いているんで、「展示物が元に戻る」という、小休止シーンが無いんですよね。常にあらゆるものが動いているという状態で、まるでお祭り騒ぎを見てるかのような楽しさがありました。

これは、同じ「博物館の展示物が動く!」という現象でも、前作を見てる時とはまた違う種類の楽しさなんですよね。何しろ、今回はもう、展示物が動くという事が当たり前になってますからね。本物の人間である主人公ラリーと動く展示物の関係も、前作よりも親密な感じになっていて、きちんと、一個の生命体としてのアイデンティティを確立した輩と絡んでいるように思えるんです。

ただ、展示物が動く事があまりに当たり前になり過ぎたせいか、前作にあったような「動くはずの無いものが動くという、夢のある話」という雰囲気は薄くなっていたような気がします。展示物はおろか、絵まで動き出すという現象が出てきた(さらに、その絵の中に入れたりする・笑)にも関わらず、あんまりファンタジックな感じがしないんですよね。

でも、これはあくまでも、「前作とは違う面」という事であって、決して“マイナス要素”というわけではありません。

この「面白さの質」の面に関して、あまり前作と被らないようにするという事には、多分、監督始め、製作陣は気を使っていたんじゃないだろうかと思うんですよね。前作には無かった「他の映画のパロディ描写」なんてのも出てきましたし(もしかしたら、前作でもやってたのに、私が気付いて無いだけかもしれませんが・笑)。

「前作と比べてどっちが面白いか」と言えば、やっぱり前作の方がスッキリしてて面白かったと思うんですけど、でも、その前作に無い面白さがあるわけなんで、「前作の方が良かった」ではなく、「これはこれで別の面白さがある」と思えるんです。

それに、前作で人気だったと思われるキャラ群には、それぞれ相応の見せ場が用意されているんで、前作の面白かった点を引き継いでいるという面もちゃんとあるのもいいですね。

さて。今回のラリーは、何と、天職かと思われていた夜警の仕事を辞め、自ら立ち上げた会社のCEOという位置に上りつめていたんです。それも、てっきり才能無しかと思われていた発明の分野で大成功していたんですよね。

この辺りは予告編では出して無い情報だったんで、最初に見た時は驚いたものでした。その予告では当たり前のように警備員の制服を着込んでいたんで、ずっと夜警の仕事を続けているのだとばかり思ってましたよ。

で、普通は“夜警”→“社長”なんて、大出世以外の何物でもないじゃないですか。これは、“貧乏”→“金持ち”とほぼ同じ意味を持ってるわけですけど、最終的に、このラリーの出世が「ちょっとした気の迷い」みたいな感じで片付けられるのは素晴らしいですね。出世ではなく、本当にやりたい仕事を続ける事こそが大事だというわけですが、これの何が素晴らしいって、「能力的に出世が出来ない」という事に対する言い訳に使える所ですよ(爆)。

まあ、ラリーには出世するだけの才能があったんですけど、でも、「たまたま売れる商品を続けて当てた」というようにも見えましたしね。冒頭でラリーが発明した商品が紹介されましたけど、何か、イマイチ、ピンと来ない物ばかりという感じでした。特に、一番のヒット商品“暗闇で光る懐中電灯”も、便利そうだとは思いますが、いくらなんでもウケ過ぎでしたからね(もちろん、ここもギャグの一つなんでしょうけどね・笑)。

それにしても、ラリーの「懐中電灯へのこだわり」は面白いですね。やっぱり、夜警にとっては、特別な意味のあるアイテムなんでしょうかね。それこそ、刑事にとっての銃や武士にとっての刀、作家にとってのペン並みの物なのかもしれません。

天性の夜警であるラリーはそのライトの扱いもかなりのもので、いよいよ本当の意味での「武器」として使われたりしましたからねぇ(笑)。

G.I.ジョー

G.I.ジョー

<G.I. JOE: THE RISE OF COBRA>

個人的評価 50点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★★★ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★☆☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★☆☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎アクション度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

“G.I.ジョー”という特殊部隊の活躍を描く映画ですが、『デルタフォース』や『SWAT』みたいな感じではなく、「何とかレンジャー」みたいな“戦隊物”の延長線上にいるような感じで、“カッコいい、まんが映画”みたいな雰囲気でした。まあ、何しろオリジナルがおもちゃですからね(笑)。

で、内容も、そのオリジナルのおもちゃを手にとった子供が遊び用にその場で空想で作り上げたストーリーを、多少、一般向けに調整して、映像化したみたいな感じなんですよね。これは、良識のある大人が見たら、子供だましだとか幼稚な映画だとかで済ませられてもしょうがない所かもしれません。

でも、こういう映画も夢があっていいじゃないですか。何か、家にあるおもちゃを総動員して、オリジナルの話を創造して遊んでいた頃を思い出して、懐かしい気分になってきます。「懐かしさを味わえる」という意味では、『三丁目の夕日』なんかと同タイプの映画と言えなくもないのではないだろうか(それは無理があるか・笑)。

敵にも味方にもニンジャがいたり、有り得ない新兵器が出てきたり、敵が壮大な秘密基地を持っていて、そこで世界征服を企んでいたりと、何と言うか、まともなアクション映画かと思ってみたらズッコケてしまいそうな点が多々出てくるんですけど、見ていて、監督始め製作陣の真剣さと本気さが映画全体から伝わってくるんで、「バカバカしい」という気が起きないんですよね。むしろ、計算し尽された世界観のように思えてくるぐらいです。

ただ、どちらかと言うと、A級大作映画ではなく、「金の掛かったB級映画」という雰囲気があって、大作の割に多少貧乏臭いような感じがしてしまう箇所もあるんですよね。実は、最初に見た時は、内容の割にどこを切ってもA級大作映画の風格しか感じられなかった『トランスフォーマー/リベンジ』と比べて、安っぽい感じが漂っている所がちょっと気になっていたんですけど、BにはBの楽しさがあるはずですからね。最近、未公開アクションとか見てないんで、Bの面を単純に楽しめる感覚が鈍ってきてしまってるのかもしれません。

さて。肝心のアクションシーンですが、何しろ監督がスティーブン・ソマーズなんで、映像の迫力はかなりのものですし、その演出も実に見事でした。

序盤、前半、中盤、ラストにそれぞれ大きなアクションシーンが出てくるんですが、それぞれタイプの違うアクションなのがいいですね。この映画ならではの超兵器が初めてお目見えする序盤のアクションでは、そのあまりに高性能な兵器類の数々に驚愕したものでしたし、前半の、GIジョーの基地を舞台としたアクションでは、「それぞれのキャラがどういう戦い方をするのか」というのが本格的に示されてきて、感情移入度も高まっていき、そして、間違いなく今年を代表するアクションシーンの一つとなるであろう、中盤のパリでのチェイスシーンに移っていくわけです。

このパリのシーンはほんと凄いですね。特に、ハイパースーツ(そんな名前じゃなかったかもしれないですが)を使ったアクションは、もし予告を一切見ず、本編で初めて見たとしたら、ここで興奮し過ぎて失神して続きが見られなくなったんじゃないかと思うぐらいの凄まじさでした。

基本的に、こういうメカなスーツを着たヒーローに我々は弱いじゃないですか。いや、特に興味の無い人もいるかもしれないですけど(笑)。しかも、カラーといいデザインといい、見てて思わず「ハイパー・ロボコップ」という単語が浮かんでしまうようなスーツなんで、かつて「将来はロボコップになりたい」ぐらいの事まで思っていた私にとっては、もはや感涙ものでした。こんなのが出てきた今となっては、もはや本家はポンコツみたいなものですけどね(爆)。

ただ、予告編を見ていて、これがGIジョーの基本装備なのかと思ってたんですけど、このスーツが活躍したのはこのパリのシーンだけでしたね。しかも、その活躍シーンも予告で見たのでほぼ全てでしたし。

そこは少々残念でしたが、でも予告で出なかった「走り始めてから、徐々にスピードアップしていく」という描写には、見てるだけでアドレナリンが出てくるような興奮がありましたね。

ついでに、赤毛女の乗るバイクによるチェイスも、迫力・スピード感ともに最高級でしたし(何度かバランスを崩す所を入れてくるおかげで、ハラハラする感覚もプラスされてるのもいいです)、車の上にしがみつきながら、飛んでくる車を避けるニンジャの動きも実にアンビリーバブルでした。

で、ここが凄すぎたせいか、クライマックスのアクションが若干テンションが低く感じられてしまうんですが、ここも、陸・海・空全てのフィールドで行われるバトルを交互に、上手い編集で見せていくという、かなり燃える場面になってるんですよね(ちなみに、陸と言っても、海底基地の建物内という事ですけどね)。

このように、アクション面は、映像・演出共に素晴らしいんですけど、それに加えて、各主要登場人物達もそれぞれ個性的で面白いんですよね。どちらかというと、映画のキャラクターと言うより、アニメやゲームのキャラっぽい感じですけど(まあ、ソマーズ映画の主要キャラはだいたいそういう感じですけど・笑)、この人の作風にはこういう分かり易いキャラクターの方が合ってると思います。

今回、ソマーズのオリジナル脚本ではないんで、これまでの監督作ほどにはキャラが立ってる感じはしないんですけど、コメディリリーフのキャラの使い方なんかは相変わらず上手いです。確実に「憎めないキャラ」として演出してきますよね。

また、味方も敵も含めて、主要キャラ全てに対して、性格と能力の描き分けがしっかりなされているのもさすがだと思ってしまいます。もう、全キャラが漏れなく魅力的に見えましたからね。それぞれにきちんと見せ場も用意されていますし。

と、アクション映画としてはほぼ完璧な映画なんですが(回想シーンがちょっと長い気はしますけど)、ソマーズ監督作としては不満な面というのがありました。

それは、音楽がおとなしい、という事です。いや、十分鳴っていたという意見もあるかと思いますけど、「ソマーズ+シルベストリコンビ」としては、ちょっと寂しかったかなと思うんですよね。特に、『ハムナプトラ2』や『ヴァン・ヘルシング』で聞こえたような、分かり易いヒーロー節のテーマ曲が無かったり、そういうテーマ的な曲がここぞという所で高らかに鳴り響く場面というのが無いというのが非常に残念でした。

中盤以降は、映像メインで、音楽はほとんど空気化してるように感じられましたし、もしこの映画に過去2作のような音楽の使われ方がされていたら、面白さが3〜4割ぐらいはアップしたんじゃないかと思うんですよね。次のコンビ作では「うるさい」と思ってしまうぐらい派手に鳴らして欲しいものです。

ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破

ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破

個人的評価 26点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★☆☆☆ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★☆☆☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎変化度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

昔からのファンはもちろん、あの衝撃のラストで脱落した“かつてのファン”や、今回の劇場版から入った新規ファン、全てのグループから大絶賛を受けた今回の『破』ですが、恥ずかしながら、「おいらにはついていけましぇ〜ん」という情けない感想を出す結果になってしまいました。

私だって、一時期アニメにハマったなんて頃もありましたし(1年程でしたけど)、心の中には立派な「オタク魂」というのが眠ってるはずなんです。現に、『Zガンダム』の劇場版を見た時はかなり血が騒ぎましたからね。

ですが、私の中のオタク心と『エヴァ』の持つ魅力はあんまり引き合わないものだったようでしたねぇ。そもそも、私は美少女がロボットを操縦するみたいな系統のものに興味が無いんですよね。そんなていたらくで「オタク魂が眠ってる」なんてよく言えたものです。

『エヴァンゲリオン』の魅力の中には、深いテーマとか、作りこまれたディテールといった色々な面がありますけど、中でも表面に出て一番目立っているのが「萌え」の面じゃないですか。ヒロインも次々ヌードを披露しますし(爆)。

で、そういう面に何の有り難味も感じない身としては、この萌え要素が全面に出てきてるかのような内容には、何か居心地の悪いものを感じてしまうわけですよ。「ヤバいの見にきちゃったな」みたいな。

あと、エヴァのデザインが個人的にダサいと思ってしまうというのも、燃えられない原因ですかねぇ。一応、人が乗って操縦するというロボットの体裁をとっていながら、人造人間みたいな面のある謎の物体だという設定は面白いと思うんですけど、あのヒョロヒョロとして弱そうな宇宙人みたいな顔とフォルムはどうも・・・。

一方、敵である使徒のデザインは素晴らしいと思ったんですけどね。人型でも動物型でもない、実に独特な、まるでイカれた天才芸術家がキャンバスの上に走り描いたかのような造形で、しかもそれが巨大で、バリアを張っていて、強力な攻撃を仕掛けてくるなんて、もうたまらないものがありますよ。

まあ、そういうビジュアル面に関する個人的好みは置いとくとして、この映画の一番の凄味は、ストーリーやテーマ面の方にあるんですから、そっちの方を語らなきゃいけないところなんですよね。

残念ながら、私にはそういう、テーマを読み取る的な能力が欠けていますので、全く見当違いの事を思ってる可能性もデカいんですけど、「人との関わり合いとか、コミュニケーションの大切さ」みたいな事を語っているように思えたんですよね。自分の殻に閉じこもらずに、勇気を出して一歩を踏み出していこうぜみたいな。

ですが、これが私には大変苦手な事でして、それこそ、現在進行形で、可能な限り避け続けている問題ですよ。なので、映画を見ていて、まるで説教をされてるような感じがしてきてしまいまして、「大きなお世話だよ、クソッタレめ」とか言いたくなってきてしまいました。

どうやら、私がこの映画に「ついていけない」という感想を持ったのは、私の心が腐っているのが原因のようですな。これは、オスカーノミネート作の人間ドラマ映画を見た時なんかにもこういう事を思う事が多いんですけど、アニメ映画で私にこういう感想を出させるとは、「さすが『エヴァ』」といったところですかね。

ボルト

ボルト

<BOLT>

個人的評価 45点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★★★ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★★☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★★★☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎ピクサー度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

現在、CGアニメを精力的に製作している映画会社は、ピクサー、ドリームワークス、そしてディズニーの3社に限られてくると思うんですが、中でもディズニー製作のCGアニメというのはこれまで見た事がありませんでした。

と言うのも、「ディズニーアニメ」というもの自体に、「女子供向けに作られていて、私みたいな歪んだブタが見ても面白くないに違いない」という偏見を持っていまして、それでこれまで興味を持っていませんでした。

今回の『ボルト』も全く見る予定は無かったんですけど、ちょっとした運命のいたずらで鑑賞の機会が訪れる事となってしまいまして。まあ、評判もいいようですし、しかも製作にジョン・ラセターが関わっているという事で、かなりピクサー臭の強い内容になっているらしいなんて話も小耳に挟んでいました。

という事で、これまでのディズニーアニメよりは多少興味を持ってはいたんですが、いざ見てみたら、これがまあ、驚くほどの面白さで驚きましたね。思わず“驚く”を2回書いてしまうぐらいの驚きようですよ(これで3回目か・笑)。

まず、CGがキレイなんですよね。もはや、CGアニメのCGの質に驚く事も少なくなってきた昨今ですが、「美麗さ」というのが、これまでよりもさらにワンランクアップしてるような感じで、ちょっと前に見た『モンスターVSエイリアン』のCGが一昔前のものに思えてしまうぐらいでした。

そして、そんなハイクオリティなCGを使って、かなりのハイテンポでもって描かれる冒頭のアクションシーンの迫力ときたら、もう、たまらなかったですね。ここは、「劇中劇の中のボルトの活躍を見せる」という、ストーリー上では単なる導入部でしかない場面なんですけど、「この劇中劇がずっと続いてくれてもいい」と思うぐらいの面白さでした。

まあそれにしても、この劇中劇の撮影スタッフの手腕は凄すぎですね。ハリウッドの超大作アクション映画並みの超絶アクションシーンをワンカットで撮ってるんですからね(笑)。それも、犬のリアクションを全て計算し尽くしているという緻密さですよ。

当然、現実にはこんな大掛かりな撮影が出来るはずもないんで、ボルトが「映画の世界を現実だと信じ込んでいる」という所に“ウソ臭さ”を感じてしまいかねない所なんですけど(実際、予告編の段階でも「この設定は無理があるんじゃないか」と思っていました)、何か、妙な説得力があるんですよね。思えば、『トゥルーマン・ショー』も似たような世界の話でしたけど、ジム・キャリーがドラマの中で生活してる事に気付かないという事に対して、特に「変だ」とか「無理がある」とか思わなかった気がしますし。きっと、これが「映画のマジック」というやつに違いない。

その後、とあるきっかけで、映画の世界(と言うか、撮影の世界か)から現実の世界に抜け出してしまったボルトですが、自分はスーパーパワーを持ったスーパードッグだと思ってる為に、現実の世界で今まで通りの行動をとろうとするんですよね。壁をぶち破ってやろうだとか、大ジャンプを試みたりだとか、走ってる車を体当たりで止めてみようとしたりだとか。

で、当然、それらの行動に失敗するわけですけど、この辺りのシーンは多分、ギャグシーンとして演出してるんだと思うんですよね。壁にぶつかって「ギャフン!」といってノビるボルトの姿と、先ほどの映画の中で無敵の活躍をしていたボルトの姿とのギャップで笑いをとろうとしているのだろうと。

でも、いくらデフォルメされてるとはいえ、ボルトやその他のキャラクターや背景などのCGはかなり美麗でリアルなものですし、その動きもかなり現実感溢れるものです。そういうリアルさがある為に、現実の世界で起こりうる事と同じ事(壁に激突して大怪我とか、車に撥ねられて死とか)がボルトの身に降りかかる予感がして、何か物凄く怖かったですね。

リアルさの無い、手描きのギャグアニメではまず感じる事の無い「痛々しさ」が感じられるようで、見てて可哀想に思えてきてしまいます。確か『ウォーリー』を見た時も同じような事を思ったような。アニメキャラがあまりリアルになるのも考え物なんですな。

「誰か、ボルトに本当の事を教えてやってくれ!」とか思いながら見てたんですが、その後、黒猫からそれを教えられる事になるんですけど、ここはここで「もっと言い方があるだろう」とか思ったりしてしまいました。まさに一喜一憂ですよ。

きっと、表面上のリアルさ云々だけでなく、ボルトの性格やこれまでの生活環境といったものを、しっかりと分かり易く描いていたから、それだけ真剣に物語に入り込んで見入ってしまっていたんでしょうね。

やっぱり、話は単純な方がのめり込んで見やすいですよね。それも、いわゆる「子供向け」とはまたちょっと違う単純さなのがいいです。

この辺りは、これまでアニメ映画を子供向けではなく、子供を連れて映画館に来ている大人もしっかり入場料分楽しませるつもりで作ってきたピクサーの精神が感じられるかのようでした(ディズニーもそういう内容のを作ってきていたのかもしれないんですが、何しろ見ていないもので・爆)。

ところで、この映画で描かれるストーリーは、「映画の中の世界を現実と思っていたのに、急に外の、本当の現実の世界に出る事になってしまった」というもので、そこからのボルトの冒険と成長なんかが語られていくわけですけど、この話自体は他の色んな事に置き換えて考える事が出来るものなんですよね。

例えば、この映画でいう「映画の中の世界」というのは、「ボルトが信じ込まされていた偽りの世界」の他にも、「ボルトが輝ける世界」とか「みんなから守られていた世界」とも解釈できると思うんです。

言ってみれば、「両親から守られていた家から出て、社会の荒波にもまれていく姿を現している」なんて見方も出来るわけですよ。ここまで行くと本編と離れすぎのようにも思えますけど、この映画の話を「自分の体験と置き換えて感情移入して見てみる」という事をする場合は、この見方が一番近い気がするんですよね。

なので、映画で描かれる「ボルトの旅」というのが、「人間的、精神的な成長の過程」みたいに思えてきて、「私ももっと頑張らないといけないのかもしれないな」なんて事を思ってしまいました。例え、昔、家の中では有効に使えていた技が世間ではさっぱり通用しなかったとしても。

ボルトが最後まで旅を続ける事が出来たのは、「仲間」の存在と、そして「目的」があったからでした。これは、人生の旅に必要なものでもあるわけでして、実はこの映画、犬のアメリカ大陸横断の旅以上の壮大で深いテーマ性が隠されていたんじゃないのかな、なんて事まで思って評価したくなるぐらいのいい映画だったという話でした。

でも、何だかんだ言って、一番印象に残っているのは、冒頭のアクションシーンでしたけどね。こういうハイレベルなアクションシーンが連続するようなCGアニメも見てみたいものです。

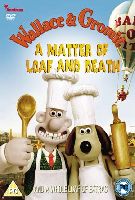

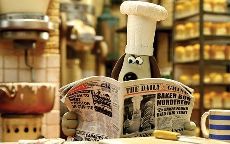

ウォレスとグルミット/ベーカリー街の悪夢 他3本

ウォレスとグルミット/ベーカリー街の悪夢 他3本

<WALLACE & GROMIT A MATTER OF LOAF AND DEATH>

個人的評価 43点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★★☆ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★★☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★★★☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎粘度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

『ウォレスとグルミット』シリーズ、待望の新作の登場です。

ただ、『ベーカリー街の悪夢』は短編でして、わずか30分ほどしかありません。その代わり、過去の短編3作が同時上映される、という内容となっています。どちらかと言うと、新作の上映というより、「リバイバル上映+α」みたいな感じもしないでもないですね(笑)。ちなみに、上の得点は、4作全て合わせての評価になります。

クレイアニメのシリーズですが、前作『野菜畑で大ピンチ』は長編という事で、ところどころCGが使用された箇所もあり、全体的に豪華な、いかにも劇場版といった趣でした。

ですが、今回の新作は短編だからなのか、パッと見、技術的に退行したかのような手作り感が前面に出ていましたね。でも、この手作り感覚こそが『W&G』の魅力の一つですからね。

そういう、職人芸的技術力が感じられる面にプラスして、「クレイアニメで作らずとも、手描きやCGで作っても全く魅力は損なわれないんじゃないか」と思ってしまうぐらい、内容自体が面白いのが素晴らしいです。

何と言っても、ボケオヤジのウォレスと天才犬のグルミットという、この一人と一匹のキャラクターが面白いんですよね。なので、むしろ製作に時間がかかるクレイアニメというフォーマットを使っているがゆえに、そんな名コンビの活躍を、たまにしか見られないというのが、何か勿体無いような気がしてくるぐらいです。

さて。新作の『ベーカリー街の悪夢』ですが、当然面白い事は面白いんですが、実は、過去の3作の短編や、前の長編と比べると、どうにも「普通」という印象でした。

過去作をそれぞれ最初に見た時には、どれも「驚き」が感じられたんですけど、今回はそれが無かったんですよね。「いつも通りの『W&G』」という感じで、まあそれはそれでいいとも思うんですけど、新作なのに新味が感じられないというのは、ちょっと不思議な感覚でした。

基本的な話の流れが『危機一髪』からあまり変わらなくなってしまったようなんですけど、一作目の『チーズ・ホリデー』の「急に宇宙旅行を始めてみる」みたいな、意外性のあるストーリーの新作を見たいなと思ってしまいますね。せっかく、物凄い労力をかけて作るんですから、一作毎に全く違う面白さのあるような話になってた方が、さらにシリーズとしての凄味も増すんじゃないかな、と思うんですけど、まあ、新作を作り続けてくれるんならなんでもいいです(爆)。

モンスターVSエイリアン

モンスターVSエイリアン

<MONSTERS VS. ALIENS>

個人的評価 42点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★★☆ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★★☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★★☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎小ネタ度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

地球侵略にやってきたエイリアン軍団に、地球に棲息している異形のモンスター軍団が戦いを挑む!という内容を最初に聞いた時は、「これは絶対面白いに違いない!」と思ったものでした。

ですが、実際見てみたら、面白い事は面白いんですが、当初思ってたような映画とはちょっと違ったかな、という印象でした。当初思ってたような内容とは、モンスター達がそれぞれの特殊能力を駆使してエイリアンと戦うというものなんですけど、確かに、そういう面もある事はあるんですが、ほんの添え物程度だったんですよね。メインになるのは、「エイリアンとの戦い」と言うより、「個性的なモンスター同士の掛け合い」というタイプのものだったんです。

やっぱり、ファミリー向けCGアニメでは、私が満足できるほどのアクションシーンが出てくるなんて事は期待しない方がいいのかもしれないですねぇ。そもそも、私がそういう期待感を持ってしまうのも、『Mr.インクレディブル』がそういうアクション満載な映画だったからなんですけど、同じく、『インクレ』みたいな内容を期待して多少肩透かしを食らった『ファンタスティック・フォー』と、鑑賞後の印象が似たような感じでしたね。決してつまらなくはないですし、むしろ面白い映画ではあるんですけど、もう一盛り上がり(いや、もう二盛り上がりぐらい・笑)欲しかった、みたいな感じで。

ただ、中盤に出てきた見せ場のアクションシーンである、「サンフランシスコでの、対エイリアンロボット戦」は実にいいアクションシーンでした。

結局、スーザン一人が戦って、後のモンスター軍団は大した役に立ってなかったというのは残念でしたが(いや、コックローチ博士は地味に活躍してましたね)、敵のエイリアンロボットが“超巨大”という事で、怪獣映画に通じるスペクタクル感と迫力があって良かったです。それに、まあ一応、「みんなで力を合わせて戦った」とも言えない事もないようなアクションではありましたしね。

あと、ドリームワークス製のCGアニメではお馴染みらしいですが、映画ファンがニヤリとするような小ネタがそこかしこに仕込まれているのも面白い所でした。一応映画ファンの端くれである私も、思わずニヤニヤしてしまったものです。そういう映画ネタ以外のところのギャグも割と快調で、全般で笑いの絶えない展開だったのも良かったです。

ハリー・ポッターと謎のプリンス

ハリー・ポッターと謎のプリンス

<HARRY POTTER AND THE HALF-BLOOD PRINCE>

個人的評価 45点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★☆☆ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★☆☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎ラブコメ度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

回が進む毎に深刻さを増してきたこのシリーズですが、「いよいよ次がラスト!」という所にきて、急に肩の力を抜いたような、少々お気楽モードな内容になってきました。シリーズ中、最も笑えるシーンが多くて、まるで初期の頃の平和な感じが蘇ったかのようでしたね。

ただ、その代わりに、アクションシーンの少なさもシリーズ中トップクラスでして。最初と最後、そして中盤にちょっとあるだけです。前作のクライマックスであんなに凄い魔法合戦アクションを体験した後なんで、かなりの“物足りない感”が出てしまいましたね。いくら途中のストーリーが笑えて面白いものだったとしても、最後が盛り上がらないんじゃ台無し、とまではいかないものの、満足感が多少低めになってしまいます(★一つ減点するほどではないんですが)。

今回、シリーズで初めて、映画よりも先に原作を読んでいたんですけど、その原作もまあ、多少リラックスしたような内容だったんです。でも、締める所はきっちり締めていましたし、クライマックスも、前作に匹敵するぐらい熱い展開になってたと思うんですよね。なので、今回は脚色がうまくいかなかったんじゃないのかな、と思ってしまいます。サブタイトルが『謎のプリンス』なのに、「一体、謎のプリンスとは何者なのか?」みたいな話があんまり出て来なかったですし。

まあ、6作も続いてる長寿シリーズですし、さすがに息切れを起こしてしまったのかもしれないですねぇ。長寿シリーズなのに、毎回全力投球のハイ・クオリティの映画を作ってきているという所にこのシリーズの凄味を感じていたんで、ちょっと残念でしたけど(公開が伸びた際に、もう一回見直して必要なシーンを撮り足すみたいな事は出来なかったんだろうか)。

ですが、今回のこの明るい雰囲気は悪くないとは思うんですよね。要は、アクションの見せ場が少ないのが問題なだけなんです。

もはやラブコメのような内容になってきましたが、何だかんだで、お馴染みの主役3人のラブコメ話というのは見てて面白いものです。もう、ファン以外は完全置いてきぼりですが、シリーズ6作目で新たなファン層獲得みたいな真似をしてもしょうがないですからね。これまでのファンがこれまで通り楽しめればそれでいいんでしょう(ただ、「大作映画ファン」にとっては少々物足りなかったんですけどね)。

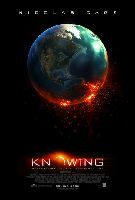

ノウイング

ノウイング

<KNOWING>

個人的評価 42点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★★★ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★☆☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎終末度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

約10年前、時はまさに世紀末という事で、『アルマゲドン』や『ディープ・インパクト』といった、「世界が滅亡するかもしれない!」みたいな映画が流行っていましたが、この映画といい、年末公開の『2012』といい、またこの系統の映画が現れだしてきました。

私自身としては、特にこの手の映画を欲しているような気分でも状態でもないんで、「何故?」という思いがあったんですが、どうも、『2012』でも描かれる「2012年、地球滅亡説」が、前の99年7月の滅亡説よりも多少信憑性のある話みたいなんですよね(結局、前の時は「滅亡する!」と言ってたのが昔の預言者一人でしたからね)。もしかしたら、またこの手の世界規模パニック映画がブームになってくるのかもしれません。

ただ、今回の『ノウイング』は、いわゆるパニック映画とはちょっと趣の違う作りになってるんですよね。どちらかと言うと、シャマラン先生が作りそうな、「超常スリラー」みたいな感じなんです。

50年前に埋められたタイムカプセルの中から、ある小学生が書いた数列が出てきて、それが実は、世界で起こる惨事(日付と死亡人数、そして場所)を予言していたという、人によっては「トンデモ」で片付けられるだけの代物です。

私も、これが現実の世界で発掘されたものなら、「ほんとかよ」とか思いますけど、映画の中で出てきたのなら「これは凄い!興味深い!」と思って興奮してしまいます。

で、この一見すると無意味な数字の羅列にすぎないようなものを、我等がニコラスが「予言の書」である事を見抜くんですが、本編を見る前にこのあらすじを聞いた時は「いったい、何がきっかけで気付く事になるんだろう」と思っていたんですけど、何か、「たまたま気付いた」みたいな感じなんですよね。

でも、そもそも、タイムカプセルから出てきた数多の封筒の中から、この紙が入った封筒をニコラスの息子がたまたま受け取った事とか、その数列にニコラスが興味を持つきっかけとか、もう、有り得ないぐらいに偶然が重なって起こった事みたいな感じなんですけど、この「全ての事は偶然なのか、それとも運命なのか」というのは、実はこの映画の重要な点として描かれているようなんですよね。

さて。紙に書かれていた予言の数列は、書かれたのが50年前という事で、もうそのほとんどが過去に起こってしまっていました。でも、あと3件、まだ起こっていない事件に関する数字が書かれていたんです。

で、この残り3つの災害がVFX&人の大量死の描写によって映し出されていくわけですけど、これが、かなりハードなディザスター描写でしたねぇ。予告でもバンバン流されていたように、飛行機の墜落と地下鉄の脱線事故が起こるんですけど、これらなんて、現実にも起こりうる災害じゃないですか。それを、事故の様子や、それによって人が次々と死んでいく様をしっかりと、リアリティたっぷりに描写されると、何だか、不謹慎なものを見てるような気になってきますねぇ。「こんなの映画でやって大丈夫なのか」と。

本来なら、こういうシーンはパニック映画の一番の見せ場なんですけど、もはや「派手な災害シーンを見て喜ぶ」という段階を超えているような描写で、見てて何とも言えない気分になってしまいました。

特に、地下鉄脱線のシーンでの、「大勢の通勤客(その中に、自分が紛れていても何もおかしくないと思えるような日常の風景)が、高速で突っ込んでくる列車に一瞬で次々と飲み込まれていく」というのは、もう戦慄レベルの恐ろしさがありましたね。

あと、事故が起こる直前のサスペンス場面も結構怖いんです。「事故が起こるかどうか分からない」とか「何が原因で事故が起こるのか分からない」という感じで、実際に事が起こるまでの緊張感を上手い具合に高めていって、それから大爆発!みたいな流れになってるんですよね。飛行機墜落の場面なんか、予告を見て何が起こるのかを知ってなかったら、飛びあがらんばかりに驚いたんじゃないかと思います。

ストーリー展開は割とスローペースで、派手な災害場面も計3回しか出てきません。それも、見せ場と言うにはかなり激しい場面ですし、クライマックスでは多分、多くの人が「うわ!やっちゃった!」と思うような展開が出てきます。

なので、実のところ、あんまり人に勧められない映画ではあったんですけど、“パニック映画”ではなく、“世界の終末を描いた映画”としてはかなりの力作だと思うんで、私は全面的に支持したいですね。

(ネタバレ感想有り)←読みたい人はクリックしてください

←前に戻る

←前に戻る

30デイズ・ナイト

30デイズ・ナイト <個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想> ←前に戻る

←前に戻る