※点数は、独自の基準で弾き出したもので、その映画の「完成度」ではなく「どれぐらい好きか」を表しています。

アーマード 武装地帯

アーマード 武装地帯

<ARMORED>

個人的評価 40点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★★★ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★★☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎アーマー度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

現金輸送の警備員達が、運んでいる金を盗もうとする、というクライム・サスペンスな内容ですが、話のメインになるのは、「いかにして計画を遂行するか」という方向ではないんですよね。

ある事件がきっかけとなって、仲間の内の一人が、金を積んだままの輸送トラック(アーマード・トラック)に篭城する、という展開になっていくんです。で、この篭城した側が主人公で、外にいる連中は、何とかして中に入って、「裏切り者を殺す&目的通り金を頂く」という事を企んでいます。で、この危機的状況を主人公はいかにして切り抜けるのか?という流れになっていくんです。

こういうストーリーなので、クライム・サスペンスと言うよりも、密室スリラーに近いような面白さの感じられる映画、という印象でしたね。

実は、こういう内容の映画だというのを知らないで見ていたので、主人公が篭城を始めた辺りから「何だ、この映画!どんなストーリーになっていくんだ!?」と、かなり興味を引き付けられましたね。正直、序盤の辺りは、それほどの面白さは感じられなくて(まあ、人物紹介のくだりでしたしね)、「何か、配役は豪華だけど、中身は未公開映画みたいだな」とか思ってしまってました。でも、中盤辺りではもう、「すみません、みくびっていました!」と土下座しながら見るハメになってましたねぇ。

ちなみに、「トラックに篭城」なんて、中で人質でもとってない限りはあまり意味が無さそうにも思えますけど(窓を割ってしまえば簡単に中に入っていけそうですからね)、何しろ、高額な現金を運ぶのを目的としているトラックなので、それこそ、パニックルーム並の頑強さを持っているんです。

当然、窓をぶち破る事は出来ないですし、中からドアを開けない限り、外からの侵入はほぼ不可能ぐらいの鉄壁っぷりです。ですが、時間と手間をかければ、ドアを破る方法というのがありまして、ずっと何もしないで隠れていても、いずれはドアを破られてしまう、という状況なんです。

この状況からして、篭城している主人公には、特にこれといって打つべき手が無いようにも思えるんですけど、それを上手い事、サスペンスとアクションを盛り上げるような、色々な展開が出てくるんですよ。これは、電話ボックス内で90分見事に持たせた『フォーン・ブース』の面白さを思い出してしまいましたね。

この、シチュエーションに関するサスペンスも面白かったんですけど、各登場人物のキャラクター性を見せる場面や葛藤が描かれる辺りの、人物描写の面もまた大変面白いものでした。

まず、主人公の、「間違った方向に進みかけたけど、人として大事な事を思い出して、ヒーロー的行動に走る」という、清々しいまでの正義感ぶりは非常に好印象でした。アクションヒーローのカッコ良さに通じるスピリットを持っているという感じの、ナイスガイ・ヒーローキャラでしたね。見ながら、思わず応援したくなってしまいます。

そして、それ以外のメンバーは「軽い気持ちで計画に乗ったものの、何だかんだで後戻り出来ない状況におかれてしまう」という事になるんですけど、それから、「では、この状況におかれた後、どう行動するか」という辺りにそれぞれ違った反応を見せていくんですよね。

で、この、それぞれの反応の違いというのがまた面白いんです。中には後悔を見せる者もいれば、後悔どころか「コイツは元々イカれてたっぽいな」と思ってしまうような奴がいたりと、トラックの中の攻防と同じぐらい、トラックの外の人間模様が面白かったりするんです。

キャスティングに関しても、主要登場キャラのほぼ全てがどこかで見た事のある人達ばかりと、豪華なのも最高でしたし(まあ、「豪華キャスト」と言うほどのメンバーとは少々言い難いかもしれないですけど・爆)、そんな中、唯一、他所で見た事の無い奴が主人公だというのも面白い点でした。

ちなみに、割と知的な役柄の多いローレンス・フィッシュバーンが、今回は少々単細胞気味な男を演じていたんですけど、これが異様にハマっているように見えてしまいまして(笑)。後に『CSI』に、新リーダーとして登場する事になってるんですけど、ちゃんと頭のいい人に見えるかどうか心配になってしまいます。

シェルター

シェルター

<SHELTER>

個人的評価 38点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★★★ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★★☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎超常度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

この映画に関する前知識というのがほとんど無い状態で見に行ったのですが、そのせいなのか、「意外な展開を見せるストーリー」といった感じで、かなり見入ってしまいましたね。

ちなみに、チラシは見ていましたし、公式サイトもチラっと覗き見てはいたんですけど、それによって入ってきていたのは、「事件の鍵を握る二重人格者が出てきて、さらに超常現象が絡んでくるらしい」、という所までの情報のみでした。で、「これは私の守備範囲のジャンルの映画っぽいな」という事で見に行ってみる事にした次第です。

序盤は、事前情報の通りの、二重人格者が出てくるサイコ・サスペンスのような展開を見せていまして、この辺りでは、スーパーナチュラルな要素の入る隙が無いような空気を出してきているんですよね。

主人公は精神分析医で、実は、“多重人格”という症状を否定する説をとっています。これまでの精神医学では、多重人格は心の病気という事で落ち着いてましたけど、この分野が発達する前は、多分、これはオカルトの領域だったと思うんですよね。「悪魔が取り憑いた」だとか。

で、それが、研究が重ねられ、発達した科学や精神医学によって、「心のメカニズムが狂っただけで、悪魔が関わっていたわけでない」という事が判明したわけですよ。

そして、この映画ではそれからさらに進んで、もはや多重人格が「心の病気ですらない」という所まで来てるんですよね。これも、現代の科学や医学が進歩してきたからこそ出てきた説なわけで、もはや、悪魔みたいな、超常的なものが入る余地はほぼ無いという状況になってきてるわけです(そういう説が現実にも出ているものなのかどうかは分かりませんが)。

要するに、この序盤の段階で、「この映画は、全ての物事に科学的な説明がつけられる、合理的な世界のお話である」という前提をまずぶち立てているんですよね。

そして、そういう前提を作ったうえで、科学では説明がつきそうにもない、超自然現象的なものが段々と姿を現してくるんです。これは、超常現象好きにはたまらない展開でした。やっぱり、最初っから、そういうのがアリな世界観だと、例え超常現象好きでも「嘘臭さ」を感じてしまいがちですからね。

それに、明らかに異常な現象が出てきても、「もしかしたら、これも科学的に説明がつけられる現象なのかもしれない」とも思えますし、まだ映画が「現実的なまま話が進んで行くのか、それとも荒唐無稽な方向に進んでしまうのか」というのが判断出来ないんで、この時点でもまだまだ先の展開が読めないんですよね。

あと、出現する超常現象自体が、「そもそも、これは何の現象なんだろう」というのがよく分からないように見せられているんです。一口に超常現象と言っても、色んな種類がありますけど、例えば、「この映画で描かれている現象は、『X−ファイル』のエピソードで言うと、何に相当するものなんだろう」と思っても、それが中々思い当たらないようになってるんです。

そんな中、映画の雰囲気は、当初のサイコ・サスペンス風だったのが、徐々に姿を変えてきて、いつの間にかオカルトホラーみたいな感じに確実に変化をしていくんです。まるで、この映画自体が、その正体を少しづつ現していっているみたいでしたね。

で、ストーリーが進むにしたがって、こういった謎な面が段々と解けていくんですよ。その謎の中には、映像やセリフで示されて初めて分かるものだけでなく、劇中で回答が出されるよりも早くに予測出来るものまであって、見てるこちらも謎解きに参加しているかのような楽しみ方が出来たものでした。

実は、最終的には、ある系統のホラーのような内容だったらしいというのが判明しまして、終盤は、同ジャンルの映画とあんまり変わらないような雰囲気になってる感があったんですよね。

このジャンルのホラーは、正直、ちょっと飽き気味かなと思っていたんですけど、そこに行き着くまでの展開は「新しい切り口」といった感じでしたからね。トータルで見れば、新味があって、面白い内容の映画だったと思います。

(ネタバレ感想有り)←読みたい人はクリックしてください

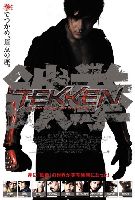

TEKKEN 鉄拳

TEKKEN 鉄拳

<TEKKEN>

個人的評価 42点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★★★ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★☆☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★☆☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎格闘大会度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

オリジナルのゲームはやった事がないんで、そういう面から「ゲームの映画化としてうまく行ってるか」というのは判断出来ないんですけど、私も数本見ている「格闘大会物映画」としては、かなりよく出来てる映画だったと思います。

まず、格闘シーンをしっかり見せる事に対するこだわりを、製作側がちゃんと持っているらしいというのが感じられたのは嬉しい所です。それは、スタッフやキャストの人選にもしっかり現れていて、ちゃんと、実績のある人を使ってるんですよね。おかげで、3戦目ぐらいまでは、実に見応えのある格闘シーンが出てきまして、非常に興奮させてもらいました。

ただ、何故かそれ以降は、最近お馴染みの「カット割りの激しい、見辛いアクション」になってしまうんですけどね。「格闘シーンに対するこだわり」はまだちょっと足りなかったようです。

それに、原作ゲームのストーリーを知らないからなのかもしれないんですけど、ストーリーに凝り過ぎという面もあったんですよね。いや、普通の映画に比べたら十分単純な話ですけど、この映画のジャンルを考えた場合、「ストーリーを進ませる為の会話シーン」を減らしてでも、格闘シーンをもっと増やして然るべきだと思うんですよ。だって、こういう映画を見たいと思ってる、私のような連中が求めてるのはそっちですからね。

そして、格闘シーンが単調にならないように、登場キャラの格闘スタイルや見せ方、演出に変化をつけていけば完璧なわけですけど、この映画では、それらが概ね、いいレベルで見せてくれてはいるんです。でも、「もっと行けたんじゃないか」とも思えてしまうんですよねぇ。

この辺りは、見てる間はそれほど気になってはいなくて、見終わった後、改めて映画を振り返ってみた時に出てきた不満点なんですけどね。ほんと、このジャンルの中では相当いい出来の映画だったと思います。そけだけに、「決定版!」という所まで行ってなかったのがちょっと悔しいみたいな感じなんですよね。

アクションの見せ方と同様に大事な「キャラの個性」ですけど、この面もいい線行ってまして、特に主人公はキャスティングがほぼ完璧でした。

原作と比べたら違和感が出たりするかもしれないですけど、あの、一見弱そうな外見と、いざ戦いが始まったら凄い動きを見せるというギャップはかなり魅力的でした。ジェット・リーもこのタイプの魅力が出せる人ですけど(チビで童顔なので)、見た目の弱々しさといったら、去年の『ドラゴンボール エボリューション』の悟空役の人と大差無いぐらいでしたからね。

ですが、こちらは『トム・ヤム・クン』でトニー・ジャーと戦った経験もある、本物の「動ける俳優」ですよ。特に、最初の戦いの場面が始まった直後は驚いたものでした。それまで、まともな格闘アクションを見せる場面が無く、その弱々しいルックスだけを見ていただけだったんで(さらに、初の試合というものに対してナーバスになってるという状態でしたし)、見てるこちらとしても「こんなのが主役で大丈夫なのかよ」とか思っていた所でしたからね。もう、バトルが始まって1、2秒ぐらいで「こいつ、本物だ!」とか思って大興奮でした。

あと、ヒロインも、外見の美人っぷりといい、「常に尻の割れ目が出ている」という狂った衣装といい、色々な面で最高でしたし、他のキャストにも、「誰かは知らないけど、動きがしっかりしている格闘技経験者」がいたりと、元のゲームを知らなくても楽しめるような面々が揃っていました。

そして、何と言っても、あのゲイリー・ダニエルズが悪役で出ているというのが凄い所です。ゲイリーと言えば、過去に「格闘大会物映画」に2本も出てる奴ですからね(『ファイヤー・パワー』での脇役と、『アルティメット・マシーン』での悪役。主役では1本も出てないのが残念です)。

オープニングのクレジットで「その他のキャスト」の位置に名前が出ていたんで、『沈黙の追撃』みたいな、残念な使われ方をされてるのかと思ったら、「敵の中で一番強い」という、ボスキャラ扱いだったんで良かったです。役柄上、ラストボスではないんですけど、「骨を鉄に替えた」だかなんだか、「お前はウルヴァリンか」と思うような設定が付いていて、明らかにラスボスより強そうでした。いや、そんな設定なくとも、「ゲイリーが演じてる」という段階ですでに最強クラスなんですけどね(そう言えば、『アルティメット・マシーン』の時も、そんなような小細工をしてるキャラでしたね)。

ですが、そんなゲイリーとの対決シーンの見せ方は、早いカット割による、少々見辛い演出になってしまっていたのは残念でした。前半の頃の、「アクションをしっかり見せる」系の演出で見せて欲しかったです。

あと、ケリー・ヒロユキ・タガワ氏も出ていて、「平八」という、『ソウルキャリバー2』をやっていたおかげで私も知っている、有名なキャラを演じていました。あの独特の髪型を完全再現しているんですけど、ほとんど違和感が無かったのは素晴らしいです。それもこれも、あの迫力ある顔のおかげですよね、きっと。並みのオヤジがあの髪型にしたら、笑える絵になるだけで終わったような気がします。

ただ、アクションシーンがほとんど無かったのは残念でした。確か、原作ゲームではかなり強いキャラなんですよね(何しろ、武器を使った戦いの『ソウルキャリバー』シリーズに、素手で参戦してくるぐらいですからね・笑)。まあでも、この人ももう結構な歳でしょうからね。もう「存在感で雰囲気を出すだけ」という立場に行ってしまうのもしょうがない所なのかもしれません。

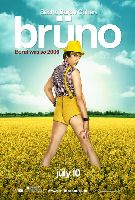

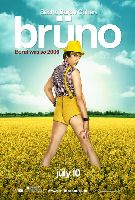

ブルーノ

ブルーノ

<BRUNO>

個人的評価 30点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★☆☆ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★☆☆☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎おゲレツ度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

『ボラット』に続く、サシャ・バロン・コーエン映画ですが、実は、私は『ボラット』は未見だったりします。興味はあるんですけど、劇場公開時は、他の見たい映画の山に埋もれて見に行く時間がとれず、レンタル開始後も中々見る機会がありませんでした。

さらに、今回の『ブルーノ』も、「『ボラット』のサシャ・バロン・コーエンの映画」という程度の知識しか無くって、内容もほとんど知らない状態でした。事前に、公式サイト等で情報を得る事も、『ボラット』をレンタルして予習しておく事も出来たんですけど、ここは敢えて、何も知らない状態で『ブルーノ』に突撃してみるのも面白いかと思って、そのまま、まっさらな状態で見に行ってみる事にしました。で、その作戦に意味があったのかどうかは分からないですが、まあ、あまりの過激さにビックリしましたね。

過激、と言うか、とにかく、相当下品で低俗な内容でして、思わず、「これ、映画にしていいのか」とか「こんな映画を映画館で見てる自分は大丈夫なのか」という心配をし始めるぐらいでした。

これまでに見た映画の中では、去年の『ディザスター・ムービー』に近いかもしれないですね。この、ひたすらに下品な内容というのは(笑)。

でも、やっぱりあの映画とは、下品に対する志が違うのはひしひしと感じられたものでした。ただのくだらないギャグのための下品ではなく、「誰も見た事の無い、凄い事をやってやろう」という決意の元での下品ですよ。

「ゲイのファッション評論家」というキャラクターの、バロン・コーエン演じるブルーノが、各地で常識とモラルを激しく逸脱した、ぶっ飛んだふるまいを見せて、周囲の人を驚かせる(&不快にさせる)という話なんですけど、これ、前情報が無かったせいで見てる間は気付かなかったんですけど、半ドキュメンタリーで撮られてる映画なんですね。

この、ブルーノという人物が、コメディ俳優が演じている一キャラクターではなく、「実在の人物」という呈でインタビュー等をしている、という感じで、ブルーノの行動を見て怒ったり呆れたりしてる人々のリアクションは、台本で決められたものではなく、本物の生のリアクションなんだそうです。

と言うか、これがこの映画の大前提なんだと思うんですけど、てっきり、ドキュメンタリーっぽく撮られてる劇映画なのかと思って見てたんで、後にこの事実を知った時はビックリしましたよ。

ただ、『ボラット』がこういう手法で撮られていたらしいという話は聞いていたんですけど、何しろ、ブルーノの行動があまりに酷すぎるんで、もう、「これは全部作りなんだろうな」と何の疑いもなく思ってしまいました。何しろ、大物政治家やテロリスト等を巻き込んだりと、かなり無茶な事をやってましたからねぇ。

で、『ボラット』では、ボラットの酷い言動に対する人々のリアクションから、アメリカに根強く残っている差別の意識を浮かび上がらせて見せたみたいな、風刺コメディとして優れた内容になっているという話を聞いていたんですけど、今回の『ブルーノ』に、そういう風刺的な面があったのかどうか、ちょっと疑問なんですよね。

所々にそれっぽいような、背後に知的さが感じられるような場面というのもあったんですけど、ほとんどは、ただ下品なだけの場面ばかりだったような気がするんです。要するに、下品な行動で人を驚かせているだけという、「ドッキリ」みたいな映画という印象なんですよね。

そして、思うに、このサシャ・バロン・コーエンという人、本当はただの変態なんじゃないんだろうか。前作の『ボラット』で、たまたま予想外の反応が出たものの、基本的には、変態行為を見せて人を驚かす事に極上の喜びを感じているだけの、超ド変態というのがその正体なのではないかと、そんな期待を抱いてしまいますね(期待?・笑)。

ほんと、全編に渡って、見るに耐えない、下品で酷いふるまいのオンパレードなんですけど、それを見た人々の反応を見るのは、何だかんだで面白いんですよね。まあ、「ドッキリ」に通じる面白さなわけなんですけど、あちらはテレビ番組なんで、一応、踏み越えてはいけない、常識の一線みたいなのはあったと思うんです。でも、こちらはモラルも常識も一切お構いなしみたいな状況になってましたからねぇ。もう、ここまで来たら「凄い」と言うしかないです。

ただ、ブルーノの被害に遭ってしまった方々はほんと気の毒だと思います(笑)。私も、ああいう、時と場所をわきまえない変態行為は大嫌いですからね(時と場所をわきまえた変態行為ならOK・爆)。

被害者の方々には、せめて、後に「これはコメディ映画の撮影であり、先ほどの“ブルーノ”という人物も、俳優が架空のキャラクターを演じているにすぎません」というのを教えてあげている事を願います。「あんな非常識な人間がこの世にいるなんて!」という怒りと絶望を抱えたまま生きていくというのは、さぞ辛いだろうと思いますからねぇ。まあ、後にネタバラシをしたところで、その時に受けた不快感が完全に消えるわけでもないでしょうけどね。

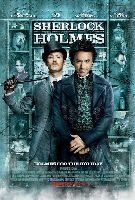

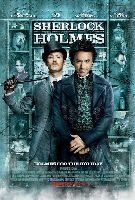

シャーロック・ホームズ

シャーロック・ホームズ

<SHERLOCK HOLMES>

個人的評価 44点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★★☆ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★★★☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎キャラクター造形度★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

シャーロック・ホームズの原作本を全く読んだ事がないので、ホームズがどういう人物なのかとか、どういう雰囲気のお話なのか、という詳しい事はよく分からないのですが、「シャーロック・ホームズの映画」と聞いて、真っ先に連想するのは、推理サスペンス映画みたいな内容のものでした。

「有名だから、なんとなく知っている」という程度の知識では、「頭脳明晰な名探偵」であって(例えるなら、ロバート・ラングドンをさらに紳士的にしたような雰囲気の人物でしょうか)、決して拳闘試合に出たり、敵と格闘で戦ったりといった事をしないイメージがあったので、最初に予告を見た時から「これがシャーロック・ホームズの映画なのか!?」と驚いたものでしたね。

で、実際に本編を見てみたら、まさに予告編の印象同様の、ほとんどアクション映画みたいな内容になってるじゃないですか。まさか、ホームズって、元々こういうキャラクターだったなんて事はないだろうな(でも、それだったら、90年代辺りにアクション俳優主演で映画化されてそうだしな・笑)。

一応、定期的に名推理を披露する場面というのは出てくるものの、それがストーリーの進行に役に立ってるように見える所はほとんど無かったんですよね。それよりも、「敵を倒したり、危機を切り抜けたら、話が先に進んだ」みたいな展開になってて、もう、完全にサスペンス映画ではなく、アクション映画の作りなんです。「肉体派探偵が活躍するアクション・サスペンス映画」、といったところでしょうかね。これは、見た事があるようで無い、みたいな感じで、実に面白かったです。

ですが、この映画の一番面白い、よく出来てる点は、「キャラクター造形の上手さ」だったと思います。ホームズもワトソンも、かなり面白くてユニークなんですよね。

それは「職業の割に、やたら腕っ節が強い」という面だけでなく、性格設定の面から俳優の演技に至るまで、あらゆる面から感じられる面白さで、キャラクター造形に関してはかなり力が入れられてるようでした。

おかげで、冒頭30分ぐらいまでの、登場人物の紹介的なくだりはメチャクチャ面白かったんですよね。「これは、もの凄い傑作が誕生したのでは!」と思ったものでした。

ですが、ちょっと、キャラクターのユニークさに比べると、お話自体の面白さが少々希薄のように思えまして、前半以降、思ったより盛り上がっていかないんですよね。いや、もちろん、十分面白いストーリーではあるんですけど、「このキャラクターを使ったら、もっと面白く出来たのでは」とか思ってしまうんです。

この辺は、そういった変な期待感を持たずに見られる2回目以降の鑑賞時には解消される問題だと思うので、もしかしたら、私にとってこの映画は、後にどんどん評価が上がっていくタイプの映画なのかもしれません(ただ、「ブタが次々真っ二つにされる」という、かなり厳しいシーンがあったのは困ったものです。生きたブタではなく、すでに捌かれて吊るされてる奴らではあったものの、2回目を見るのに二の足を踏んでしまいそうです)。

アクションシーンでは、「ホームズが武闘派」という設定だけでなく、演出面にも、凝った、珍しい所が多々あったのも面白かったですね。

例えば、ホームズが敵と戦う際に、「どう動いて、どう攻撃するか」というのを、一回頭の中でシミュレーションした後に、それを実行に移す、という流れが出てくるんですけど、まず、後の行動をスローでもってじっくりと描写し、その後、その通りの行動を通常スピードで再現するんです。

多分、これが、「ホームズが何故強いのか」の説明という役割もあるんでしょうね。闘いすらも計算してやっていると。実は肉体派ではなく、頭脳派のファイターだったわけですよ。

あと、スローを使って、「殴られる顔面」や「爆風を受ける顔面」をじっくり描写する辺りも面白いシーンでしたね。『マトリックス レボリューションズ』で、スミスの顔を殴る場面で使われてたのと似たような手法ですけど、まさかそれが、後にシャーロック・ホームズの映画で使われるとは誰が予測出来ただろうか。

「度を超えた天才なうえに、強い」という、スーパーヒーローと化したホームズをどう演じたらいいのか、というのは、中々難しい問題のように思えるんですが、『アイアンマン』以来絶好調のロバート・ダウニーJrが、また見事に演じきっていましたねぇ。

挙動がちょっとおかしい感じがあって、それがホームズの天才性を表現しているように見えるんですけど、何か、どことなく、ジョニー・デップがやりそうな動きといった感じがするんですよね。もしホームズ役がデップだったとしても、ほとんど同じような雰囲気になってたような気がします。

デップと言えば、まさに天才的なキャラ造形力を持ってる俳優ですけど、実はダウニーJrにも同じような実力があった、という事なんでしょうかね。『アイアンマン』以前は、どちらかと言うと嫌いな俳優だったんですけど(「何故嫌いか」というのに特に理由は無くって、「何となく嫌い」みたいな感じだったんですけど)、今やすっかり「好感の持てる実力派俳優」という認識になってしまいましたねぇ。

ちなみに、相棒役のジョード・ロウの方は、現在進行形で「どちらかと言うと嫌いな俳優」なんですけど(こちらも同じく、嫌いな事に特に理由は無し。多分、顔がタイプじゃないんでしょう)、今回のワトソン役は素晴らしかったですね。もう、他の配役が考えられないぐらい、役にハマっているように見えました。

ほんと、この二人のコンビの活躍をもっと見たいものですねぇ。新しいバディ物映画シリーズとして3作4作と続いていって欲しいぐらいです。

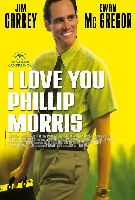

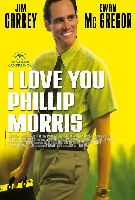

フィリップ、きみを愛してる!

フィリップ、きみを愛してる!

<I LOVE YOU PHILLIP MORRIS>

個人的評価 28点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★☆☆ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★★☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎ゲイ度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

「愛を手に入れようとした詐欺師の話」といった感じの内容で、主人公がゲイという辺りに、やや特殊な印象がありましたが、基本的にはラブストーリーの映画でしたね。

実は、ジム・キャリーが主演という事で、コメディ色の強い、と言うか、コメディ映画を期待していたんですが、ちょっと、期待と違う映画といった感じでした。もちろん、コメディの要素もあるんですけど、去年の末に公開された、この映画と同じく「実話詐欺師映画」である『インフォーマント!』と同じような、「笑える場面もあります」ぐらいのものなんですよね。

そういった面では、少々期待外れな感はあったものの、映画としては、『インフォーマント!』と同じぐらい面白かったです。で、この映画を見た時も思ったんですけど、こういう、ウソや詐欺の才能がある人の頭の良さって、ほんと天才的ですよね。

今回、ウソの天才性は、過去のこの手の映画の主役達の中でも最大レベルぐらいのものでして、もはや華麗ですらありましたからねぇ。

ちなみに、嘘のつき方、それ自体も結構スケールのデカい凄いものなんですけど、その嘘をつき通す事によって、「嘘が上手いだけ」では絶対切り抜けられないような局面を迎えたりするんです。で、そこから先は、嘘ではなく、天才的頭脳で切り抜けていく事になるんですよね。

要するにこの主人公、たまたまウソと詐欺にその才能を発揮してはいますけど、本来なら、どの分野に出ても大成功を収められるぐらいのポテンシャルを秘めてるような、もの凄い人物という感じなんです。

詐欺罪等で警察に御用となり、刑務所に入れられる事になるんですけど、そこから出る方法、いわゆる、脱獄に関しても、天才的アイデアを次々と出して、何度も刑務所を抜け出す事に成功したりするんです。まあ、その後すぐに捕まって、また元に戻されるんですけど、でも、一度でも外に出られただけでも凄いじゃないですか。他の映画だと、「脱獄」なんて、かなりの苦労と手間と運が必要になる、大変なものですからね(『沈黙の脱獄』のセガールは、あっっさりと脱獄しましたけど・笑)。しかも、これがまた、実話が元の映画だというんですから、余計に凄く思えてきます。

ただ、こういった描写がどこまで本当にあった事なのかは分からないですけどね。何しろ、大ウソつきが主役の映画だけに、ストーリーにもウソが紛れ込んでる可能性も無いとはいえません。

それに、終盤、観客をも騙すような場面が出てきましたからね。「どんでん返し」とか「驚きの展開」とも言えますけど、あれはあざとい騙しと言ってもいいぐらいの展開でした(面白かったですけど)。こうなると、このストーリーの前提だった「実話」というのも、もしかしたら騙しなんじゃないのかと疑ってしまいますねぇ。こんな事言い出したらキリが無いですけど(笑)。

ちなみに、主人公は子供時代に、自分が養子だった事をずっと隠されて育てられていた、という過去がありました。で、これが、現在の「ウソで回りを固める生活」というのを止める事が出来ないでいる原因にも思えるんですよね。

“ゲイ”という事に関しては、単なる生まれつきという事のようでしたけど、やたらウソをつきたがる性格は、もしかしたら後天的なものなのかもしれないんです。

詐欺で大金を手にするという、犯罪行為を主人公がするわけですけど、そんな主人公に対する好感度が決して下がらないのは、そういう面を序盤でさらりと匂わせていたから、というのもあるかもしれないですね。

あと、その詐欺行為によって、「深刻な損害を被る個人」というのが出てこないというのも大きな理由の一つでしょう。

世間一般のザコ詐欺師と違って、個人から金を騙し取る、という事はしてないんですよね。そういうセコい真似ではなく、「一見正当に見えるやり方で、懐に金が入ってくるように仕向ける」みたいな、かなり高度なテクニックを使っていまして、思わず「なんて頭のいい人なんだろう」と羨望の眼差しで見てしまうぐらいです。

得意のウソを使って、弁護士になりすましたり、大企業の重役になったりするんですけど、入り口でウソを使っただけで、内部ではしっかり実力で勝負しているんだから凄いです。

ちなみに、唯一「金を騙し取られた個人」として、弁護士でもない主人公に弁護料を払ったおばちゃんというのがいましたけど、この時、ニセモノだったとはいえ、弁護士としての仕事はきっちりこなしていたわけで、そのおばちゃんも、労力に見合った報酬を払ったわけですから、決して損はしてないんですよね。

ラブストーリーの映画なんで、本当は、もっと“愛”に関する感想を書くのが正当だと思うんですけど、やっぱり、この「主人公の超天才的頭脳」が凄過ぎて、こちらの方に関する感想が主になってしまいますねぇ。

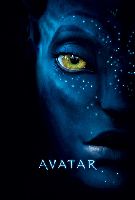

アバター

アバター

<AVATAR>

個人的評価 42点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★★☆ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★★★☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎異世界没入度★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

あのジェームズ・キャメロン12年振りの監督作は、「最新の3D技術でもって、ありふれたストーリーを語る」という、言わばアトラクション的面白さがメインとなっている映画でした。

一般的に、“アトラクション映画”なんて言うと、普通の映画よりも「見栄えだけで内容の無い、格下の存在」といった認識がされてそうな気がしますけど、「映画とは“娯楽”だ」と思っている私にとっては、アトラクション映画は、“芸術映画”よりも遥かに格上の存在です。

と言う訳で、私はこの映画のコンセプトに100%の支持を表明したいと思います。「これぞ映画だ」と。

ただ。「最新技術を最良の演出でもって見せる」というのはいいんですけど、どうも、この「3D」という代物には未だに引っ掛かるものがあるんですよねぇ。「本当に2Dよりも凄いのか?」と思ってしまうんです。

一応、この映画を見た環境は、IMAXのほぼ真ん中の席という、かなり恵まれたものだったんですけど、去年の、『モンスターVSエイリアン』を、糞重い3Dメガネで見た時と同様、3D映像で驚けたのは最初の30分ぐらいなんですよね。

それ以降は、立体映像に目と脳が馴れたから、特に驚きも何も感じなくなったのかもしれないんですけど、それだったら、別に2Dで見てても、最初の30分の印象が違うというだけじゃないですか。

ただ、確かに、その最初の30分で感じられた「眼前の世界の広がりっぷり」は凄かったですけどね。これまでの3Dでは、「何が手前に飛んでくるか」というのが力の入れ所になってましたけど、今回は「どう奥行きを表現するか」という方向に行ってるんです。

スクリーンという平面の世界に、さらに前後の空間を感じさせるような要素がプラスされて、まさしく、スクリーンの中に入ったかのような感覚を味わう事が出来るわけですよ。「これこそ、3D映像の真の力なのか」と思ったものでしたね。

ですが、これは、前評判を聞いて期待し過ぎていたというのもあるんですけど、私が見る前に想像していたほどは、スクリーンの中に入っていけなかったんですよね。そりゃ、「入った“かのような”」であって、本当に入るわけじゃないんですけど、もうちょっと、スクリーンの中の世界に近づけるのかと思ってたんです(もしかしたら、もっと前の方の席で見たら良かったのかもしれないんですが)。

と言う訳で、3Dに関しては「確かに凄いけど・・・」程度の有り難味しか感じられなかったんですけど、映画自体は大変面白かったです。そして、その面白さに3D映像が一役買ってるのは間違いないわけで、「2Dで見た方が面白い」と言う気はさすがにありません。

「いかに、映画の世界に観客を没入させるか」というのが狙いだと思うんですけど、それは、3D映像だけでなく、ストーリー面でもしっかりフォローされてるんですよね。

主人公が、“アバター”という、「実体感のあるスタンド」もしくは「サロゲート」みたいなものを使って、パンドラの世界に入っていくわけですけど、こういう、「別の体を使って、別の世界に入る」というのは、我々観客が主人公の目を通して映画の世界を疑似体験するというのを、より分かり易く表現しているようなものなんですよね。

だから、「主人公が最初からパンドラの世界にいる」という状況よりも、「別の世界に入った」感がより強くなると思うんです。さらに、主人公がアバターを使ってパンドラ世界に入ってから、ずっとその世界だけの話になるわけではなく、定期的に元の世界に帰ってくるんですよね。このおかげで、パンドラの「夢の異世界」という雰囲気がより強く感じられるんです。

さらに、当然、アバターを使って生活するパンドラの世界よりも、主人公の普段いる世界の方がダメなように描かれるわけですよ。周りはムカつく侵略者みたいな連中ばかりですし、自分は足が不自由だしと。

こうする事で、主人公だけでなく、見てる側にとっても「またあの世界に戻りたい」と思えてきますし、その世界は、観客にも、手を伸ばせば触れられそうな距離感の所にあるわけです。これはもう、没入感満点じゃないですか。そして、展開されるお話は、多くの人が混乱無く見られる、お馴染みのストーリーですよ。

何やら、一部で「3D鬱」なるものが出てきているらしいですけど、そんなのが現れるのも分かるぐらい、観客の意識を映画の世界に吸引する力の強い映画だと思いますね。私は、このパンドラにはそこまでの魅力は感じなかったですが、もし『ライラの冒険』や『サロゲート』の世界観を、この手法を使って見せられたらどうなっていたか分からないぐらいですよ(ちなみに、この2作は、私が「これぞ夢の世界だ!」と思った映画です・笑)。

あと、「ストーリーにオリジナリティが無い」などと各地で言われているようですけど、それは、キャメロンに対する期待が大きくなり過ぎていただけなんじゃないかという気がするんですよね。だって、大作映画で「これまで見た事の無い、完全オリジナルなストーリー」なんて見た覚えがありますかと。どの映画のストーリーにも、別の映画を連想させる展開とか要素は入っているもので、その中で、その映画ならではと思える、ちょっとしたオリジナリティがあれば、十分「新作映画」として楽しめるはずだと思うんですよね。

で、この『アバター』におけるオリジナリティ(全くのオリジナルとは言わないまでも、珍しいと思えるような展開)として、「地球人と宇宙人がいて、侵略を企てている側が地球人側」というのがありました。

侵略物SFの構図が逆転して描かれているわけで、言ってみれば「逆『シターシップ・トゥルーパーズ』」なわけですよ。人類側の指揮官的立場である大佐なんて、そのまま『スターシップ〜』シリーズに出ていてもおかしくないぐらいのキャラクターでしたからね。

ただ、その逆転現象によって「燃え度」がアップしているかと言うと、まあ、そういうわけでもないんですけどね。確かに、機銃や爆弾といった兵器を持っている相手に、翼竜と毒の矢で挑むという、戦力差がある辺りは燃えポイントですけど、「侵略する側の方が凄い兵器類を持っている」というのはこの手の映画の基本みたいなものですからね。

でも、本来なら敵エイリアンを掃討するのに使われたであろう頼もしい兵器類が、自分達に向けて使われるというのは、やっぱり、何だかんだで、珍しくて面白い所だと思います。

そして、資源を食い尽くす存在としての“人類”が、もう、完全なる邪悪として描かれていて、そういう、「人類が敵」という映画が全世界で大ヒットしている、というのは中々興味深い現象ですよね。これも、エコブームが浸透している成果なんでしょうかねぇ。

という訳で、肝心の3Dの部分には、それほどの驚きと感動が無かったものの、大作映画好きにとってはたまらない内容の映画で、大満足でした。

何よりも、最近の大作映画にやや不足しがちだった、「音楽の壮大さ」がかなり強烈に感じられたのは最高でしたね。実は、私がこの映画で一番感心したのは、映像面ではなく、音楽面の方だったりします。さすが、キャメロン+ホーナーの“ゴールデン・ジェームズ・コンビ”ですね(何だそりゃ・笑)。

エンディングにテーマ曲が流れる映画も久々な気がします。10年前の『タイタニック』や『アルマゲドン』を思い出すようなノリの曲、といった感じで、何だか懐かしかったですね。

パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々

パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々

<PERCY JACKSON & THE OLYMPIANS: THE LIGHTNING THIEF>

個人的評価 34点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★★★ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★☆☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎お気楽度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

またまたファンタジー系映画の新作が登場してきました。で、この手の映画が公開される度に「食傷気味だ」とか言いながらも、「大作映画を見逃すわけにはいかない」という事で見に行ってるんですが、やっぱり、なんだかんだで、毎回、それなりに面白い映画にはなってるんですよね。

今回もそのパターンの例に漏れず、行く前の期待感はそれほどでも無かったんですけど、見終わった後は「面白かった。続編が作られるんなら、また見たい」と思ったものでした。

今回、舞台がファンタジー世界ではなく、現代のアメリカになっているせいか、ファンタジー映画っぽさよりも、どちらかと言うと、コミックヒーロー物映画を思わせるような雰囲気が感じられたんですよね。こちらはファンタジー物以上に次々と新作が公開されてるジャンルですけど、一向に飽きる気配が起こらないという好ジャンルなので、これまでの「流行ってるから作ってみました」系のファンタジー映画群の中では、印象はかなりいい方でした。

主人公パーシー・ジャクソンは、海の神様であるポセイドンの息子という事で、水を操る事が出来るんですけど、この能力が意外と新鮮に見えたんですよね。これまで、炎とか氷を操る輩は色々といましたけど、水を使って攻撃するというのは覚えが無いですからね。

だいたい、こういう感じの能力を主人公が操るというのからしてヒーロー物映画っぽい所です。自らの力で水を作り出す事は出来ず、どこかに水が無いとこの能力自体を使う事が出来ないという制約があるのも面白いです。マグニートーの“磁界”を“水”に変えたような感じですかね。

ただ、この能力が使える事にパーシーが気付くのが中盤頃という事で、まだ、あまり有効に使っているという印象が無いんですよね。例えば、強敵と戦う事になった時も、「水がある所に誘い込めれば!」みたいな感じで、戦略的にも面白い利用の仕方が出来そうな能力なんで、将来が楽しみといった感じです。まあ、例によって、続編は作られないんでしょうけどね。結局、ブームに乗って作られたファンタジー映画の中で、無事に続編が作られたのは『ナルニア』だけでしたからねぇ。

でも、他の映画が「明らかにシリーズ化狙い」で作って、失敗してみっともない事になっていたのと違って、この一作で何の謎も残さずに完結されているという無欲な点は好印象でした。

と、このパーシーの能力面は文句無しに面白いと思ったものの、映画全体としては、少々物足りない所もありました。

全体的にライトな感じで、各キャラクターは揃いも揃ってステレオタイプで個性がほとんど感じられないですし、特にテーマ性があるわけでも、話に寓話的な部分があるわけでも無いですし、配役が豪華な割にほとんど使い捨て的な扱いという、さながら上げ底のようなキャスティングと、ほんと、とにかく全てが軽いんですよね。

ただ、この物足りなさというのは、「これまで、他の色んな映画を見てきたからこそ感じられる物足りなさ」であって、多分、この映画のメインになってる対象層にとっては、これぐらいでちょうど見易いぐらいだと思うんです。現に私も、この映画を見ながら「もし私が中学か高校ぐらいの頃に見たら大満足出来たんだろうな」とか思いましたからね。

要するに、私が、この映画が想定している対象層から少し外れているから物足りなく感じているだけで、この映画自体に問題があるわけではないんですよね。

それに、今思うと、主役のパーシーもどこか軽い感じのするキャラクターでしたし、この「軽さ」がこの映画のカラーで、結局、全体として、しっかりと芯の通った作りになってるという事なのかもしれません。

対象層から多少外れてはいたものの、こういうような擁護をしたくなるぐらいの魅力は私もしっかり感じられていたんですね。

ちなみに、ギリシャ神話でお馴染みの神々が登場するんですけど、この映画に限らず、他の色々な物語で描かれるギリシャの神様って、やたら人間臭いですよね。下手したら、人間よりも人間臭いかも(笑)。だって、人間界には、この神様連中よりもよっぽど神っぽい思慮深さや慈悲深さを持ってる人なんて大勢いそうですからね。それを、全能のゼウスからして、勘違いで戦争をおっ始めようとしたりだとか、「お前らは、アホの集まりか」とか思ってしまうぐらいのお茶目っぷりですよ。

で、そんな神様軍団が「人間なんかよりも凄いのだ」というのを表現する一つの方法として、「人間よりも数倍デカい」という、「デカけりゃいい方式」がとられていたのは笑いましたねぇ。まあ、元々「神々はヒトよりもデカい」という設定、と言うか、言い伝えがあったりするんでしょうけど。

こういうのを見るにつけ、『トロイ』の脚本で、神様の存在をカットしたのは正解だったなと思ってしまいますね(もう、この連中を出してもギャグにしかなりそうもないですからね・笑)。

インビクタス/負けざる者たち

インビクタス/負けざる者たち

<INVICTUS>

個人的評価 48点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★★★ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★★★ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★★★☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎マディバ度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

もはや、傑作製造マシーンと化したイーストウッド御大が、またとんでもなく素敵な映画をこしらえてしまいました。

ただ、今回は、「イートスウッドが監督だからここまで凄い映画になった!」というより、むしろ、話の中心であるマンデラ大統領が凄い人物だったから凄い映画になった、といった感もありましたね。何しろ、人としての器がデカ過ぎです。こんなのを中心に据えたら、もう、誰が撮ろうがいい映画になったんじゃないかと思ってしまうぐらいの人物なんですよね。

この人の何が凄いって、その“許し”の精神ですよ。約30年も超狭い牢屋に入れられても(劇中で出てきた、あの刑務所にずっといたわけではないようですが)、世間や白人を怨む事もなく、「みんなで協力していい国を作っていこう」なんて、まあ、普通の人間には言えないですよね。

で、この映画では、「何故、マンデラはそういう人間になり得たのか」みたいな点は全く語ってこないんですよね。一見、伝記映画っぽい感じもありますけど、それにしては語られる範囲が狭いんです。

と言うか、この映画で描かれるのは、「マンデラの大統領就任〜ラグビー南アフリカチーム優勝」までの短い期間の話のみで、それ以前の話も以後の話もほとんど触れられる事はありません。

要するに、マンデラのストーリーの中の、エピソード3か4辺りが映画化されてるという、さながら、続編映画に途中から入ったみたいな感じがあるんですよね。

でも、この余計な部分が無く、この時期のみを集中して描いたという事には、きっと「原作や脚本で書かれていたのがその範囲のみだったから」以外にも意味があったりするんでしょうね。残念ながら私は「大人向けっぽくてクールだぜ」ぐらいの事しか思えませんでしたが(笑)。あと、「前後のエピソードは、観客がすでに知っている事が前提」みたいなのもあったりするんでしょう。

さて。この映画にとって、マンデラの存在と同じぐらい大きなウエイトを占めてるのが「ラグビー」で、マンデラを演じてるモーガン・フリーマンと、同等の大きな役割を、ラグビーチームの主将役のマット・デイモンが担っています。

元々、主将としての力量(リーダーシップとか)はある人のようでしたけど、マンデラから会食、と言うか、お茶に誘われて、そこでの対面から色々と感じる所があったようで、ここから、弱小チームを一気に「ガッツ溢れる強豪チーム」に変えていってしまうわけです。

で、このマット・デイモンの演技がまたいいんですよね。爽やかでマッチョで好青年という雰囲気がもう、アホみたいにバリンバリンと出ていまして、演じるピナールというキャラクターに対する好感度が見ている毎に上がって行くみたいな感じでしたよ。

数ヶ月前に見た『インフォーマント!』の時とはまさに正反対の役柄なのに、どちらも完璧に演じ分けていましたからね。何か、演技に派手さが無いせいか「演技派」とか「技巧派」みたいなイメージがあんまり無い人なんですけど、やっぱり天才なんでしょうね、この人は。

で、そんな爽やかマッチョのピナールが、マンデラの理想の手助けをする為にチームを強くしていくわけですけど、その、「南アフリカチームが強くなっていく過程」というのが、この映画ではほとんど描かれていないんですよね。スポ根映画他、だいたいのスポーツ映画において外せない箇所なんですが、まあ、この映画はスポーツ映画ではなく、マディバ映画ですからね。

「心を入れ替えただけで勝てるようになった」とも見えかねない所ですけど、まあ、その間には、「心を入れ替えた事で、さらに力の入った練習」とかが入り込んでいたんだろうなというのは容易に想像出来るものですからね。

確かに、過程を映像で見たいという欲求はありますけど、そんな事を言ってると「1から10まで映像で見せないと分からんのか」と御大に怒られそうですし(笑)。

ただ、だからと言って、試合のシーンが適当に流されてるかと言えば、そんな事は全然無く、他のスポーツ映画と同等かそれ以上の迫力ある試合シーンが出てきたりするんです。

特に、クライマックスの「VS.最強ニュージーランドチーム」の一戦の大迫力さたるや、これがマンデラの映画だというのを忘れかけてしまったぐらいでした。最後、モーガン・フリーマンの顔を見て、「ああ、そう言えば、この人の映画だったな」と思い出すぐらいでしたよ(笑)。

この試合シーンの何が凄いのかという話ですが、映し方とか音響も良かったとは思うんですけど、具体的に、何が凄かったからこんなに迫力が感じられたのだ、というのが思いつかないんですよね。やっぱり、ストーリーテリングとか、俳優の演技とかが良かったんだろうか。

ちなみに、試合中は、マットには全然活躍シーンが無いんですよね。元々、活躍の目立たないポジションにいるというのもあるんですけど、試合のシーンで主に活躍するのが、名前も分からないような連中なんです。何か、これも珍しい演出だなとか思ったものでした(ただ、試合を決定づける一発を放った、誰だか分からない無名選手は、御大の息子が演じていたそうですけどね。おいしい所は身内にとらせるのか・笑)。

普通の感動スポーツ映画とはまたちょっと外れた演出という感じですけど、この辺りはイーストウッドならではな演出という事なんでしょうかね。試合終盤はちょっとベタでクドい感じになりましたけど(スローの使い方とか)。

この「弱小ラグビーチーム、奇跡の快進撃」の面は、スポーツ映画的な面白さがありましたけど、これも、マンデラの政策、と言うか、作戦の一環で、要するに、自国のチームをみんなで応援するという事が、国を一つにまとめるきっかけになり得る、という事なんですよね。

確かに、これは、戦争等の、“恐怖”で国をまとめようとするのとは大違いの、健全で気高い政策です。

この「国民がスポーツ試合に熱狂」というのは、日本でも、サッカーのワールドカップとかWBCとかが始まると巻き起こったりしますけど、あれを見て国が一つになってるなんて思った事もないんで、意外な作戦という感じでしたね。

まあ、今の日本のサッカーや野球と当時の南アフリカのラグビーがそのまま比べられるわけではないですけど、これがマンデラの提唱する「虹の国」への第一歩になっているというのは面白いなと思いました(私が“スポーツへの熱狂”に対して醒めた感情を持ってるせいか、「へぇ、そういうものなのかぁ」みたいな感じですけどね)。

ちなみに、冒頭のマンデラ大統領就任から、映画のあちらこちらから「これからこの国は良くなっていく」というような、ポジティブな空気が流れ出てくるのが感じられたものでしたが、これ、去年のアメリカの状況と似てますよね。だからこそ、今、この話が映画化されたのかもしれませんね。

ただ、最近、オバマ氏の方は評価が芳しくなく、「映画化が1年遅かったか」と思ってしまいましたけど、でも、この映画で描かれるマンデラのラグビー作戦が成功したという話も、就任から1〜2年後の話ですからね。オバマ大統領の「チェンジ作戦」もまだまだこれからなのかもしれません。

マンデラという偉人の存在と、迫力のラグビーシーン、そして、奇跡のような勝利と、どこを切っても「いい映画」という感じの一品でした。

イーストウッドの最近作と違って、晴れ晴れとしたまま映画が終わるのもいいです。久々に100%のハッピーエンドでしたね。

ラブリーボーン

ラブリーボーン

<THE LOVELY BONES>

個人的評価 39点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★★★ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★★☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎「お別れ」体験度★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

『スパイダーマン』シリーズの成功で一気に有名監督の地位に上がってきたサム・ライミが、去年、久々に大作映画を離れ、昔懐かしい、ホラーの世界に帰って来て『スペル』を撮り上げました。

一方、『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズの成功で巨匠の域にまで上がってきた感のあるピーター・ジャクソンも、久々に大作から離れた映画を撮り上げたのですが、それが昔懐かしいホラーの世界ではなく、『乙女の祈り』を思い出すような、少女が主役のドラマ映画だと知った時は、正直、ガッカリしましたねぇ。もうこの人は『バッド・テイスト』や『ブレインデッド』の世界には戻って来ないんだろうかと。

とは言え、『乙女の祈り』もいい映画でしたし、「死後の世界の話」という辺りは、私の大好きな『さまよう魂たち』を思い出させる要素でもあるんで、それなりに期待していたのですが、見てみたら、確かに、期待通りのいい映画でありました(『さまよう魂たち』っぽさは全然ありませんでしたけど・笑)。

ただ、いい映画でしたけど、後味はあまり良く無い映画でもありましたね。「主役の女の子が前半で死ぬ」という前提があるんで、ハッピーエンドには当然ならないわけですし(実は、「もしかしたら、生き返るとか、生まれ変われる事になった、みたいな事があるかな」、と期待はしてたんですが・・・笑)、その前提を考えれば、別にバッドエンドだというわけではないんですよね。むしろ、キレイな、いい終わり方だったと思うんですけど、ストーリーがどうこうよりも、“死別”というものについて描いてる映画なんで、何と言うか、やるせない気持ちになってしまいます。この映画みたいに、殺人事件に巻き込まれるみたいな事が無くとも、普通に生きていれば、「愛する者の死」はいつかはやってくるわけですから、他人事とは思えないんですよね。

一応、この死んだ少女が主役という事になってるんで、「死後の世界、体験ムービー」という見方も出来るとは思います。CGで描かれた幻想的な世界で、遺された家族の様子を見て一喜一憂したり、念を送って、一瞬心を通じ合わせたりといったスピリチュアルな描写も満載です。

でも、この映画の内容って、「死んだ魂はどこへ行くのか」という、死後の世界を描いた話ではなく、「遺された方は、別れをどう受け止め、どう乗り越えていくか」というものを描いている映画なんじゃないかと思うんですよね。「喪失感体験ムービー」とでも言うのか。

実際、こんな「子供を失う」みたいな事、体験どころか、考えたくもない領域の話ですけど、万が一、自分の身に降りかかってしまった時にどうしたらいいのか。どう気を持って、どうやって生きていったらいいのか、という事に対して、この機会に少し考えてみるのも悪くないのかもしれません。そういう、“死”に対する想像力が無い人が殺人事件を起こしたりするという面もあるわけですしね。

で、この映画の面白い所は、「逝った側」と「遺された側」両方の視点があるという事です。やっぱり、遺された側にしてみれば、死んでも全てが無になって消滅するというわけではなく、その魂が、近いけど遠い、別の世界に行って、そこからみんなを見守っていて欲しいとか、平和でいて欲しいとか思うじゃないですか。そういうのを、映像で見せてくれるというのは、やっぱり嬉しいですよね。特に、この映画で描かれたような、キレイな世界に行ったという描写があるのと無いのとでは、鑑賞後の後味なんかも大分違うでしょうからね。

また、死別に関して、遺された側がどう対処していくか、という問題の他に、「いったい、誰が殺したのか」という、サスペンスストーリーも入っていて、この殺人犯を演じたスタンリー・トゥッチがオスカーノミネートされたりとかしましたけど、これも面白い設定だと思いましたね。

多分、テーマ的には、娘の死因は何でもいいんだと思うんですよ。それこそ、お涙頂戴映画の十八番の難病でも良かったと思うんですけど、やっぱり、「異常者に殺害された」「しかも死体が見つからない」というのが、遺された側としては(一般市民である観客が感情移入して見られる、等身大なキャラクターとしての遺族)、一番キツい、と言うか、対処に困る事態だと思うんですよね。

やっぱり、映画で喪失の仮想体験をする以上、ある程度の難度が無いと印象に残りづらいというのがあるでしょうからね。私も、この感想の脇に付ける画像を探してる際、スージー役の女優さんの姿を見る度に、何か、遺影を見てるような気分になって、ちょっと心苦しかったですからね。もう、この顔を見ただけで、この映画を見た時に体験した喪失感を思い出してしまうぐらいの強い印象がこの映画にあったわけですよ。

あと、スージーが大変な目に遭ってる時、同時進行で、家族団らんのシーンが映されてるというのもかなり強烈でしたよねぇ。でも、あんなものなんだと思うんですよ、現実も。そして、「一体、自分はその時間に何をやってたんだろう」と考えた時、その人の事を全く心配もしていなかった事に愕然とするんですよね(この映画にそこまでの描写は無いですけど)。このシーンが、遺された側にとっての「無力さ」を一番現してるシーンかもしれないですね。

ところで、この映画に対する印象の強さというのは、映画の構成や演出の面はもちろんですけど、マーク・ウォールバーグの演技に引き込まれたからというのも大きかったような気がします。この映画からのオスカーノミネートがトゥッチのみというのが納得いかないぐらいですよ。

パラノーマル・アクティビティ

パラノーマル・アクティビティ

<PARANORMAL ACTIVITY>

個人的評価 48点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★★★ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★★☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★☆☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎限定空間サスペンス度★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

超低予算で作られたけど制作費の何倍もの収益を上げただとか、内容がフェイクドキュメンタリーのホラー映画だとか、まるで、10年前の『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』を思い出させる映画ですけど、「一発ネタのイベント映画」といった趣だった『ブレア〜』と違って、こちらは、演出も優れた立派なホラー映画という印象でしたね。

まあ、私も元々こういう、「家の中で怖い事が起こる」という、家物映画が割りと好きだったりするんで(『悪魔の棲む家』だとか)、その分、印象が良く感じられたのかもしれないですけど、でも、他の予算の掛かった家物ホラーと比べても、かなりしっかりした作りだったと思うんですよね。

今流行の、手持ちカメラの主観映像で全編撮られた“POV”手法の映画ですけど(『ブレア〜』もこの手法でしたね)、他のこの手の映画群の中でも、最も、「この手法だからこそ意味がある」と思えました。

他のPOV映画だと、「主観視点だけでなく、色んなアングルの映像をうまく組み込んでくれればもっと怖さや面白さが感じられるのに」と思う事も多かったんですけど、この映画にはそう思う瞬間が無いんですよね。

舞台が「家」という、観客にとって馴染みの空間なわけですけど、その馴染みの空間を映す視点が主観映像というのは、普段我々が見ているのと同じ視点なわけで、劇中で描かれる現象を、より身近に感じる事が出来るんです。

主人公の視界に入ってない死角の部分は、通常の映画だと、カメラアングルを変えたりする事で、観客には死角の部分が見えたりという事が起こりますけど、この映画だと、と言うか、POV映画全般に言える事ですけど、主人公が見えない部分は観客にも見えないんですよね。でも、この映画における「主人公の死角」の部分にあるのは、見知った我が家の一角なんです。本来なら、怖いものが潜んでるみたいな事があってはならない場所ですよ。

で、そういう、観客にとっても、自分の家と置き換えて容易に想像出来る死角の部分に、「何かがいるかもしれない」という不穏さを上手く出していまして、その、自分がそこに行って見てみるまで安全かどうか分からない感じが怖いんですよね。

例えるなら、家でゴキブリと格闘してる時の恐怖感に近いかもしれませんかね。逃げたゴキに対して、「もしかたら、ここに潜んでいるのでは・・・?」と、物をどかしたり、引き出しを開けてみたりした時の、あのドキドキ感ですよ。

そして、この映画の一番の見所である、「夜の寝室での固定カメラ」の映像の見せ方と演出がまた優れてるんですよねぇ。音の使い方もほんと良かったです。特に、何かが起こる時になると、「ゴゴゴゴゴッ」という謎の音が鳴り出すんですけど、この予兆がまたサスペンス効果を高めてくれるんですよね。「あの音が鳴りだしたという事は、何かが起こるぞ・・・!」とドキドキしながら身構えながら、スクリーンに見入ってしまいます。

音だけでなく、映像でも予兆を出していて、夜の寝室固定カメラのシーンでは、何も起こらない時間帯は早送りで映されるんですけど、何かが起こる時間帯になると早送りが止まるんです。映っている二人とも寝てるんで、動きがほとんど無いんで、これだけだと早送りなのか何なのか分かり辛い所ですが、しっかり、右下にタイムテーブルを表示して、時間の進みが分かり易くされてるんですよね。で、早送りが止まって、例の音が鳴り出すと、お待ちかねの超常現象が発生するわけですよ。

このように、恐怖シーンの肝心な所で、きちんと前兆を入れてる事からも分かるように、唐突なビックリシーンが抑え目になってるんですよね。脅かしシーンもある事はありますけど、音量が過剰じゃないんで、心臓への負担もほとんど無いですし、出すタイミングがいいのか、驚きよりも恐怖を主に感じられるようになってるんです。

脚本の方も結構良くって、「何故、この家から逃げ出さないのか」というのにもちゃんと理由があったりしますし、主役二人の紹介の仕方なんかも、ほんと自然でしたからね。

この主役二人の、怪現象に対する態度が正反対なのも面白いです。特に、男の方の「超常現象懐疑派ながら、興味は凄くある」というスタンスはかなり私に近いものがあって、感情移入し易かったです。

あと、怪現象の規模が話が進むにつれてどんどんと大きくなっていくのもいいですね。いきなりオバケをドーン!と出したりとかしても、ビックリはするかもしれないけど怖くはないわけで、やっぱり、ちょっとづつ恐怖感を煽っておいてから、ドーン!の方がより怖く感じられるわけですよ。

それがこの映画の場合、「煽り→軽くドン」、「煽り→さっきよりもやや強くドン」、「煽り→さっきよりももうちょい強くドン!」みたいな感じで、キレイに段階を踏んで怪現象のレベルを上げながら定期的に出て来るんで、映画が進む毎に、どんどん引き込まれていくという感じになってるんですよね。

まあ、正直、中盤はちょっと「思ったよりも刺激が足りない」みたいな感じで、多少ダレるんですけど(笑)、でも、「最終的にどこまでの事が起こるのか」というのを考えると、中盤であまりやり過ぎるわけにもいかないんで、あれはあれで良かったのかもしれないですけどね。

制作費的には、レンタル屋にゴロゴロしてる、未公開のC級ホラーと大差無いものだと思いますし、アイデア自体も特に斬新というわけでもない映画なのにも関わらず、ここまで面白かったという事は、この監督にそれだけ力があるという事なんでしょうね。これからの活躍に期待したいです。

(ネタバレ感想有り)←読みたい人はクリックしてください

Dr.パルナサスの鏡

Dr.パルナサスの鏡

<THE IMAGINARIUM OF DOCTOR PARNASSUS>

個人的評価 27点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★☆☆ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★☆☆☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎遺作度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

テリー・ギリアム監督の最新作ですが、何故か私はこの人の映画をほとんど見てないんですよね。『未来世紀ブラジル』や『フィッシャー・キング』、『バロン』といった有名作を、かつてレンタル屋でビデオを手に取った事は何度かあるんですけど、パッケージの解説面とかを見てもあまり興味をそそられなくって、結局棚に戻してしまう、というのを繰り返してきました。

で、これまでに辛うじて見ているのが、『12モンキーズ』と『ブラザーズ・グリム』の2本なんですが、『12モンキーズ』は大変面白かったです。ブルース・ウィリスにブラッド・ピットという2大スターが共演している辺りも、ミーハー的映画ファンの私にはたまらないものがありました。

でも、『ブラザーズ・グリム』の方はあんまり楽しめなかったんですよね。で、多分、この人のフィルモグラフィーの中では『12モンキーズ』が割と特殊なタイプで、基本的には『ブラザーズ・グリム』みたいな雰囲気の映画を撮ってる人なんじゃないんだろうか。

この人の映画が楽しめるかどうかというのは、独特の映像美、イマジネーションの世界に共感出来たりして、ストーリーがどうであれ、映像を見てるだけで素直に「面白い!」と思えるかどうかで分かれるんじゃないかと思うんですけど、私は、「凝った映像だ」とは思うものの、特別に感心したり面白いと思ったりという事が無かったんですよね。

で、今回の『Dr.パルナサスの鏡』も、もう予告編の段階で、「私が見てもあまり楽しめないような気がする」という雰囲気が感じられたものでした。

それなのに何で見に行ったのかと言うと、まあ、まずは、ヒース・レジャーの遺作であるという事と、撮影が終わってなかった分を、3人のスター俳優の出演によって埋め合わせて、どうにか完成に漕ぎ付けた、という製作裏話を聞いて興味を持ったから、というのが一番なんですけど、他にも、「いつかはこの人の監督作の良さを分かりたい」というのがあるからなんですよね。

そんな思いで見に行ってみたわけですけど、今回もやっぱり、「面白い事は面白いけど・・・」止まりで、「最高!大満足!」という所までは行かれませんでした。多分、レンタルで過去の有名作を見ておけば良かったのかもしれないんですけど、まあ、そこまで熱を上げて克服しようとも思ってないみたいな・・・(笑)。「その内に魅力が分かるようになればいいな」みたいな感じで。

ただ、今回、作風に対する魅力が分かる分からない以前に、ストーリー展開の面で何だかよく分からない所が多々出てきてしまいまして、見終わった後に「???」みたいな感じになってしまったんですよね。もう、さっぱり意味が分からない映画でした。

この映画で辛うじて分かった点は、ラストにブタのぬいぐるみが映るシーンが2回ほど出てきた、という所ぐらいでしたねぇ。

色々と分からない点がある中、一番謎だったのは、やっぱり、“鏡の世界”が何なのか、という事ですかね。一種のファンタジーワールドで、入った人の心の中を映した世界になってるらしい、というのと、その中である選択を迫られ、正しい方を選べば、幸福な気分で鏡から帰ってくる事が出来、間違った方を選ぶと消滅してしまうらしい、というのは何となく分かりました(違ってるかもしれないですけど・笑)。

で、その鏡の製作者なのか単なる所有者だったのかよく分かりませんでしたが、持ち主のドクター・パルナサスと悪魔の間で賭けが行われていて、それにパルナサスが負けると、娘を連れて行かれてしまう、と。

そして、娘を助けに、謎の青年ヒース・レジャーが鏡の世界に入っていく、というのを予告編で見ていて、これがメインストーリーになるのかと思ったら、これは実はクライマックスの展開だったんですね。

まあそれはいいんですけど、その終盤の、ヒースが娘を助ける為に鏡の世界に入ってからの展開が何だかよく分からなかったんですよね。ネタバレになるんで詳しくは書けないですけど、途中の展開から終わり方まで、「何でこうなったのか」がさっぱり分かりませんでした。

それ以前に、「何でヒース・レジャーだけ、鏡に入る度に顔が違うのか」というのも意味が分からなかったですし。

確か、「鏡の世界では自分の望み通りの顔にする事が出来るから、ジョニー・デップ達がヒースの役を鏡の世界で演じても問題無い」みたいな事を監督が言ってたのをどこかで見たような気がするんですけど、顔が変わるのって、この人だけなんですよね。なので、どうしても、「一人だけ、鏡の世界で顔が変わっている」というのが、映画を理解する為に解かなくてはならない謎みたいな感じに見えてしまって、非常に悩まされましたね。実は、映画完成の為の苦肉の策以外の意味は無いんじゃないかという気もするんですけど。

ラストの展開の方は「もしかして、こういう事?」という仮説みたいなのを立てる事ぐらいはどうにか出来ましたけど、それも間違ってる可能性が高そうですしねぇ。さらに、何だか分からないままエンドクレジットに突入し、それが終わってから謎の着信音みたいなのが鳴り響くんですけど、これもさっぱり意味が分からなかったです。「何なんだよ」とか言いたくなってしまいます。

ただ、普通、これだけ意味不明だと、「つまらん」という感想が出てしまうと思うんですけど、決して、つまらなくはなかったんですよね。私には見えないだけで、“凄味”とか“面白さ”というのが目の前に存在してるようだ、というのは感じられたんです。

だから、私とテリー・ギリアム監督作との相性は「最悪」という所までは行ってないらしい、というのは分かりましたね(むしろ、『ブラザーズ・グリム』の時より、見終わった後の満足度が多少高かった気がするぐらいですからね)。

「テリーの世界に一歩近づけたかもしれない」というのが分かっただけでも、見に行った価値はあったかなと思います。

サロゲート

サロゲート

<SURROGATES>

個人的評価 38点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★★★ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★☆☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★☆☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎これは羨ましい未来かもしれない度★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

ハリウッドの花形ジャンル「近未来SF刑事アクション」待望の新作登場です。しかも、主演がブルース・ウィリスですよ。これまで、スタローン、ヴァン・ダム、ジェット・リーといったアクション俳優の他、トム・クルーズ、ウィル・スミス、デンゼル・ワシントンといったスター俳優も挑戦してきましたが、ここにきてようやくブルースもこの仲間に入る事になったんですねぇ。いやぁ、感慨深い(このメンバーの中にシュワが入ってないのが残念です。『シックス・デイ』が刑事役じゃなかったのが悔やまれますね)。

「このジャンルのどこが花形なのか」というのは、まあとりあえず脇に置いておくとして、今回の『サロゲート』も、過去の同ジャンルの映画と同様のイカした映画となっていました。

まず、近未来の設定に関する話ですが、「ほぼ全ての人間が、日常生活を身代わりロボットに代行させている」という世界で、ロボットが出てくるという点では、このジャンルの前作に当たる『アイ・ロボット』を彷彿とさせますね。何気に、どちらにも共通して、ジェームズ・クロムウェルがロボットを発明した科学者の役で出てたりしますし。

で、この未来世界の設定は、劇中では否定的に描かれていく事になるものの、私としては、実に魅力的に見えましたね。身代わりロボットも、『アイ・ロボット』みたいな、見るからにロボットみたいなのではなく、もう、外見が人間と区別が付かないぐらいなんですよね。

AIで自動で動いたりとかはせず、あくまでも、持ち主が脳波コントロールみたいな感じで操作するんですけど、その操作するロボットの外見は、年齢も人種も性別も自由に出来るんです。

要するに、「自分がこうなりたいと思う外見の自分」を思いのままに操って生活する事が可能なわけですよ。これを夢の世界と言わずして何と言うのか。

実は、この映画に関して、「地味だ」とか「見せ場が足りない(と言うか、アクションシーンが少ない)」だとか、言いたい事も無い事は無いんですけど、この世界観の面白さがあるおかげで、全て許せてしまいますね。

あと、意図しての事なのか、この映画の世界、そんな超高性能ロボットがほぼ全ての人に行き渡るぐらい普及してるという、現在よりも相当技術が発達した未来じゃないとおかしいはずの世界なのに、ロボット以外の面がほとんど現在と比べて変わってないんですよね。FBIが捜査に使っているパソコンですら、近未来の要素皆無でしたからね。

これは、突っ込み所と言えなくもないですけど、このジャンルの映画は、そういう面があった方がむしろ面白かったりするものですし、何よりも、この現代とほとんど変わらない世界観のおかげで、「もし、今の生活にこんなのが出来たら」と容易に想像する事が出来るんですよね。

と、サロゲートの世界に羨望の思いを抱く、私ことコンプレックスの塊ですが、「そうやって引きこもって、人と人同士の触れ合いを忘れてしまっていいのか」という、この映画の訴えも理解出来なくはないです。

実は、この映画のロボット社会は、現実のネット社会と置き換えて考えられるもので、オンラインの世界に引きこもってる人々への警鐘が一つのテーマだったりするんだと思います。

ただ、私はネットゲームやら何やらに別世界を見出して入り浸る、みたいな事にはあまり興味を持ってないんですが、世の中には中毒と化してる方々もいるようなので、「仮想の世界よりも現実に目を向けよう」というのは、広く訴えていくべきではある、と思います。

こういう、現実的なテーマが隠れているというのは、SF映画ではよく見られる手法ですけど、こと「近未来SF刑事アクション」でここまで現実的で社会派な一面があり、それが見え易くなってるという映画はこれまで無かったんじゃないかと思います。

他にも、ストーリー展開にサスペンス映画風な謎解きの要素があったりと、「アクションよりも内容で勝負」的な作りになってるのは、「頑張ってるな」と思ってしまいますね。それが、映画の面白さに結びついているかどうかは別として(爆)。

(ネタバレ感想有り)←読みたい人はクリックしてください

マッハ!弐

マッハ!弐

<ONG BAK 2>

個人的評価 35点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★☆☆ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★★☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎アクション度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

トニー・ジャー待望の新作です。

衝撃のデビュー作『マッハ』の続編であり(ただし、「トニー・ジャーが主役」以外に共通点は無し・笑)、個人的に格闘アクション映画の一つの到達点と思っている『トム・ヤム・クン』の次の作品という事で、「今度はどんな凄い映画になっているんだろう」と期待はかなり大きかったんですが、その大きすぎる期待に応えるほどの映画ではなかった、という印象でしたね。

もちろん、今回も凄いアクション映画である事に変わりはないんですけどね。もし、ジャッキーみたいにハイペースで映画を作ってるのなら、「今回も相変わらず凄いなぁ」で済むんですけど、今みたいに「数年に一本ペース」では、これだとちょっと物足りなく思えてしまうんですよね。

ただ、映画の質がどうこうというより、単純に、私が今回のストーリーが苦手だったというのもあるかもしれません。今回、前2作と違って現代のお話じゃないんですよね。全体の雰囲気といい時代設定といい、ちょっと、武侠物映画っぽい感じなんですけど(主な舞台が森林の中の村なせいか、『アポカリプト』の雰囲気も多少感じられたかも)、私はこういうのが苦手なんです。思えば、ジャッキーの『THE MYTH』も、せっかくのスタンリー・トン監督作なのに、時代物映画の雰囲気が入ってるおかげで、あんまり楽しめなかったんですよね。

ですが、そういう、個人的な嗜好や変な期待感等を抜きにすれば、それは凄い映画だったんじゃないかと思います。肝心のアクションシーンのレベルは何だかんだ言って、物凄く高いですからね。

今回、ムエタイだけでなく、色んな格闘技や武器を使用した、「トニー・ジャーは何をやらせても凄い」というのを前面に押し出したった感じになっていて、そのごった煮な所に多少の好き嫌いは出るかもしれないですけど、「どのアクションも凄い!」というのは誰しも異論の無い所だと思います。

もう、この人の体術の凄さは過去の映画ですでに十分過ぎるほど証明済みなんで、後は、「アクションをどう見せるか」という方向に行かざるを得ないと思うんですけど、そういう意味では、「あらゆる武術を披露」というのはやっぱり間違ってはいないと思うんですよね。酔拳なんてのも出てきましたし、剣劇アクションなんかも、トニー・ジャーがやると、他の人がやってたようなのとはまた違う次元のものになってるわけですよ。

そして、何よりも凄くて感心するのは、アクションが見易いという事です。最近、アクションシーンが見辛く演出されてる映画が多いじゃないですか。カットが細かかったりとか、カメラがグラグラ揺れたりとか。

その意図する所も分からないではないですし、俳優のアクションスキルの関係上、小細工を使って誤魔化して映さないと粗が見えてしまうという事情もあるでしょう。

で、そういうようなアクションが主流となった今、こういう、本当に動ける人のアクションを見易く撮った様というのを見ると、もう、感動してしまいますね。

ジャーさんも、もの凄いスピードのアクションをしてるんですけど、カメラの位置とかアングルが適切だからなのか、ちゃんと動きを目で追って見ることが出来るんです。まあ、時々は早すぎてどういう動きをしていたのかよく分からない所もありましたけど、それは演出で分からなくされてるわけじゃなく、トニー・ジャーの体術の凄さ故に分からなかったという事なんで、むしろ「何か分からなかったけど、凄い!」とか思えるんですよね。

ちなみに、『ボーン・アルティメイタム』の中盤に、ハリウッドのアクション映画全体で見てもハイレベルと思える格闘アクションシーンが出てきましたけど、あの映画では「超人二人がハイスピードのバトルを繰り広げてる」という様を、「ハッキリとは見えないけど、なんとなく感覚で凄い事が起こってる事が分かる」という演出で見せていました。

それが、この映画では、実際にハイスピードの接近戦バトルを、感覚ではなく、視覚で見せてくれるんですよね。何か、これまでは映像化不可能だったものを見させてもらったような有り難味と凄味が感じられたものでした。

ところで、今回、ジャーさんは監督業にも進出してきたわけですけど、クレジットを見ると、監督はジャーさんだけではなく、2,3人で共同でやってるみたいですね。

なので、これがトニー・ジャー演出なのかどうかは分からないんですけど、まるで、ビジュアル重視派の監督が撮った映画を見てるかのような、映像に対するかなりのこだわりが見てとれましたね。

撮り方とか演出なんかも割と凝ってるんですけど、何よりも、絵作りの面にかなり力が入れられてるという感じで、意外と芸術派志向なんだな、なんて事を思ったものでした。

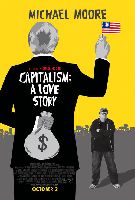

キャピタリズム マネーは踊る

キャピタリズム マネーは踊る

<CAPITALISM: A LOVE STORY>

総合評価 40点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★★★ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★★★ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★★☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎反権力度 ★★★☆☆ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

ムーア先生待望の新作ですが、今回の相手は「銀行、ウォール街、そして資本主義」でした。これまでの“合衆国大統領”“保険会社”同様、本来なら歯向かう事すら許されないような、強大な権力と財力を持った奴らですよ。果たして、そんな強敵相手に、カメラと脂肪だけで戦う事が出来るのかどうか(多分、カメラが武器で脂肪が防具)。

さて。例によって、情報量が圧倒的に多い映画でして、取り上げているネタについて精通していないと、字幕を追うだけで精一杯という状況になりかねないんですが、私は、まあ、当然のようにそういう状態になっていましたねぇ、ええ。

で、そんな奴でもそれなりに満足感を得られてしまうような内容になってる所が凄いです。「資本主義というものがいかにアメリカに悪影響を及ぼしているのか」という事はよく分かりました。

ただ、政府や企業、一部の金持ちが悪い事を企んでいて、庶民は搾取されるばかり、というのは、この映画で見る前から、もはや世の中の前提みたいな感じで分かっている事でした。結局、「やっぱり、悪いのはコイツらか」というのを確認出来ただけとも言えます。で、そんな今、知りたいのは、「じゃあ、どうすればいいのか」という事なんですよね。

そして、それに対する一つの回答が示されました。資本主義を倒せる可能性があるもの、それは「民主主義」でした。民主主義では、票の多さが力になるんで、「一部の大金持ち」よりも「大勢の民衆」の方が大きな力を発揮出来るわけです。

ただ、やっぱり金の力というのもかなり強大なものでして、その民衆を騙す、プロバカンダの資金として使われたりするんですよね。基本的に庶民なんてアホばっかりなんで、肩書きのある人から「資本主義は素晴らしいものだ」とか言われたらコロっと騙されてしまうわけですよ。

だから、まずは我々が賢くならないといけないんですよね。それもまた難しい話ですけど、だからこそ、ムーア先生みたいな人に導いてもらわないとならないんです。もしムーア映画を見てなかったら、例えば、「これから日本も資本主義国家の道を選ぶ事にします!」とか「皆保険制度をとりやめます!」とか言われても「ふ〜ん。それで国が良くなるんなら、どうぞ」とか思ってしまっていたかもしれません。

あと、銀行のような強大な敵に市民が立ち向かう方法として、「団結&スト」という手段がある事を見せていましたけど、実は、前作の『シッコ』でも出てきてた事なんですよね。フランスの保険制度の紹介のくだりで、「フランスでは、政府がおかしな事をしだしたら、すぐにストを起こしてやめさせる」みたいな事を言ってる人が出てました。

それが、今回は、アメリカにて、座り込みストによって自分達の金を取り戻した労働者達の姿が出てくるんです。

現在は、大統領も、これまでの連中と比べると明らかにマシな人になりましたし、「いい方向に進んでいる兆しはある」という、希望の見える終わり方になってるのも良かったです。『華氏911』も『シッコ』も、「本当にアメリカは大丈夫なのか」という所で終わってしまってましたからね。

ただ、何しろ敵は超強大ですし、自分の有り余る資産を守る為ならなんでもするような連中でもあるんで、平和を取り戻すのは中々難しいかもしれないですけどね。

←前に戻る

←前に戻る アーマード 武装地帯

アーマード 武装地帯 <個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想> ←前に戻る

←前に戻る