※点数は、独自の基準で弾き出したもので、その映画の「完成度」ではなく「どれぐらい好きか」を表しています。

エルム街の悪夢

エルム街の悪夢

<A NIGHTMARE ON ELM STREET>

個人的評価 32点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★☆☆ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★★☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎寝ちゃダメ度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

マイケル・ベイによる「有名ホラー1作目のリメイクシリーズ」最新作ですけど、正直、そんなに有り難味の感じられないリメイクといった感じでしたねぇ。

例えば『テキサス・チェーンソー』は、「レザーフェイスのマッチョ化」というのがあったおかげで、オリジナルとは違った面白さが出てましたし、『13日の金曜日』は「リメイクと言いつつ、11作目としても通用する内容」という事で、普通にシリーズ最新作として楽しむ事が出来ました。でも、今回の『エルム街』リメイクには、そういった「続編・リメイク映画ならではの面白味」というのがあんまり感じられなかったんですよね。

やっぱり、一番の原因は、フレディを演じる人が変わってるという事かもしれないですね。ジェイソンやレザーフェイスは誰が演じても対して変わらないですけど(せいぜい、体型が変わるぐらいで)、フレディの場合は、ロバート・イングランドの印象が強過ぎますからねぇ。

新フレディ役のジャッキー・アール・ヘイリーも良かったと思いますし、何しろ、ロールシャッハの人なんですから、最初に新しいフレディ役がこの人と聞いた時も、「なら安心だな」ぐらいの事を思っていました。でも、実際見てみると、どうしても、フレディのニセモノが暴れてるようにしか見えないんですよねぇ。まあ、これは『カジノ・ロワイヤル』を最初に見た時の、新ボンドに対する戸惑いと似たようなもので、そのうちに馴れてきて、新しいフレディの魅力も理解出来てきたりするのかもしれないですけど、この初見の段階では違和感しか無かったというのが正直な所です。

あと、内容面に関しても、どうも、全体的に「Jホラーのハリウッドリメイク」の映画群と似たような空気感が漂ってるような印象があったのも、私の持っていた『エルム』シリーズの印象とはまた違うものなんで、「何か、ちょっと違う・・・」という気がしてしまいました。

否定的な所ばかり書いてしまってますけど、映画としては面白かったんです。でも、この映画の面白かった点というのは、要するに、元々このシリーズが持っていた面白さなんですよね。眠ったら襲われる所とか、フレディのキャラクターだとか(ジョークを言わない、真面目な怪人になりましたけど)。ヒロインかと思っていたキャラクターが序盤であっさり死ぬ所も、オリジナルと同じ展開なのにも関わらずビックリさせられましたからね。

でも、それ以上の物とか、このリメイクならではの面白い所というのが感じられないんで、結局、「『フレディの映画が見たければ、オリジナルを見た方がいい」という事になってしまうわけですよ。もしかしたら、新フレディに違和感を抱かなくなってきたらまた印象も少しは変わってくるかもしれないですけどね。

ザ・ウォーカー

ザ・ウォーカー

<THE BOOK OF ELI>

個人的評価 42点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★★☆ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★★☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★★☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎世紀末救世主度★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

核戦争後の荒廃した世界を舞台に、強くてクールなタフガイが旅をする、というのは、言ってみればありがちなお話なんですけど、何か惹かれるものがあるんですよね。

一応、私は『マッド・マックス』にも『北斗の拳』にも特に思い入れが無いですし、こういう世界観の話が好きという事も特に無いんで、この手の映画に対する見る前の期待感も、毎回それほど高いわけではないんですけど、見ればやっぱり「面白いな」と思ってしまうのは何故なんでしょう。

というのを考えてみた所、どうも、私の場合、この世界観が好きというより、こういう、暴力が支配してるような世界を一人で旅して回れるような、強い主人公に対して惹かれてるんじゃないか、という気がしてきました。で、そんな強い主人公を引き立たせる設定の一つとして、こういう荒廃した世界というものが面白く感じられているのではと。

この映画の主人公、デンゼル演じるウォーカーも、「世紀末救世主」というあだ名を付けたくなるぐらいの猛者です。拳法こそ使わないものの、ナタのような刃物を目にも止まらぬ速さで振り回して、群がる敵をバッタバタと切り倒していったり、かなり百発百中に近い、銃やボウガンの腕前を持っていたりと、その戦闘力の高さは、過去にデンゼルが演じたキャラの中でも最強クラスです。

当然、演技面でも、こういう「強い男」を全くスキ無く演じていて、見ていて、強さにウソ臭さみたいなのが無いんですよね。

そして、アクションシーンの見せ方も非常に良くって、ウォーカーの猛スピードの立ち回りを、カメラを揺らしたり、超細かいカット割りとか無しで、それでいて、スピーディに見せてくれるんです。もう、編集から振り付けに至るまで、アクションの迫力を出す事に拘ったというのが感じられる、実にハイレベルなアクションシーンでした。

アクションシーンの量自体はそれほど多くはないものの、こういう強い男がこの危険な世界をどうサバイバルしているのか、というのを見てるだけでも面白かったりするんで、私が映画の感想でよく言う「思ったよりもアクションが少ない(そのせいでガッカリ)」と思う事が無かったのは幸いでした。

あと、このウォーカーという男が、主人公のクセに謎が多いというのも面白い点でしたね。だいたい、ウォーカーというのは本名ではなく、徒歩で旅をしてるからそう呼ばれてるだけですし、そして、「運んでいる本の正体」とか「どこへ向かっているのか。その目的は」という辺りも当初は全て謎のままです。でも、話が進むにつれて、そういった謎に少しづつ答えが示されていくんですよね。見ていて、どんどん話に引きこまれていくようでした。

ただ、肝心の「旅の目的」に関しては、ちょっと納得のいかない所があったんですよね。いや、納得がいかないというか、「え、そんな目的だったの?」みたいな。でも、今の時代的にも、改めてこういう話を語るのはある意味必要な事なのかもという気も少ししましたし、見終わった後に色々と考えさせられる、いいストーリーではあったと思います。

(ネタバレ感想有り)←読みたい人はクリックしてください

ダブル・ミッション

ダブル・ミッション

<THE SPY NEXT DOOR>

個人的評価 50点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★★★ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★★☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎ジャッキースマイル度★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

「スパイコメディ」と、「大人が子守に奮闘するコメディ」と言えば、どちらも定期的に新作が作られ続ける定番人気ジャンルです(いや、後者はそんなに無いか・笑)。そして、その2作を混ぜ合わせたものに、「ジャッキー映画」の要素を加えたらどうなるか。そう、最強の娯楽ファミリー映画が出来上がるんです。

基本的にジャッキー映画は全世代向けのものが多いですけど、その中でも、さらに間口が広がったような、オールマイティな楽しさがありましたね。アクションシーンも、カンフーはほとんど出ず、身軽な体術を活かしたスタントアクションと小道具アクションがメインなので、暴力的な感じはほとんど無く、スラップスティックな楽しさに満ち満ちています。まさに、見てるだけで楽しいという感じでした。

ジャッキーはCIAの凄腕スパイという役柄ですが、そのCIAの描写とか、敵の組織の描写も、リアリティこそ全く無いんですけど、「小さい子供も見るファミリー向け映画における政府組織と敵組織の描き方」としては、ほぼ完璧なんじゃないでしょうか。

こういう、ディティール面に関する辺りは、「子供向けだから適当に」という事ではなく、「子供向けとして力を入れて作り上げた」という事だと思います。このジャンルの映画としての完成度の高さというのがよく感じられて、もう、隅から隅まで「ああ、いい映画だな、これは」と思わされましたね。

映画の作り自体の良さもさることながら、やはり何と言っても、このジャンルの映画に対するジャッキーのハマり具合の良さが効いてましたね。「子供と絡む映画」がこれまでほとんど無かったというのが意外なぐらいです。

『キンダガートン・コップ』とか『キャプテン・ウルフ』といった、「マッチョが子供相手にてんやわんや」といった映画と同系統ではありますけど、ジャッキーの場合、「マッチョ」とはまた違うタイプなんで、子供達への接し方が実にソフトなんですよね。例に出した2作の主演達と違って、スマイル全開で接する事に違和感無いですし(笑)。

そして、ジャッキーの場合、「アクションシーンに銃を使わない」とか「暴力的な表現を避ける」といった事が、アクションシーンの表現においてほとんど枷にならないのもいいです。

ちなみに、『キャプテン・ウルフ』のアクションシーンが、ジャッキーのアクションを参考にしていると思われるような振り付けのもので、「こういう映画のアクションシーンにおいては、“ジャッキーアクション”は相性がいいみたいだな」と思ったものでした。

で、今回、実際にジャッキーがやってみせたわけですよ。確かに、通常のジャッキー映画と比べると生ぬるいアクションではありましたけど、一つ一つの動作の見せ方の上手さと、これまで培ってきた経験があるんで、「生ぬるいけど、ハイレベル」と思えるんですよね。これまでのジャッキー映画を見ていなければ、腰を抜かすのに充分な驚きのある、見事なアクションです。そして、映画のカラーや雰囲気から浮いて見えないという面もありました。だから、「アクションシーンだけは凄かった」みたいな印象は出ないと思うんですよね。「アクションシーン含め、全体的に面白い」という感じで。

という訳で、ジャッキー映画とファミリー映画が高いレベルで融合した、素晴らしい映画だったと思います。

サバイバル・オブ・ザ・デッド

サバイバル・オブ・ザ・デッド

<SURVIVAL OF THE DEAD>

個人的評価 49点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★★★ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★☆☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎リビングデッ度★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

予告もチラシも公式サイトも何も見ず、どんなストーリーなのかも分からない状態で見に行く事となりました。なので、「ロメロのゾンビ映画の新作」という以外の期待感が何も無かったんですけど、それが良かったのか、とても楽しい、見てて気持ちのいい映画という印象でした。

ただ、全く同じ内容の映画を、「ロメロが監督」というのを伏せられて見たとしたら、もしかしたら、その辺の未公開ゾンビ映画と同程度の満足度だったんじゃないか、という気はしました。

歳だからなのか低予算だからなのか、『ランド〜』までのゾンビ映画にあった「凄味」があんまり感じられないんですよね。

でも、「ロメロ」というブランド力があるおかげで、もう、どんな内容でも「素晴らしい映画だ!」とか思ってしまうんです。映像の見せ方の上手さとかに、ベテランの成せる技というのがあるっぽいのは、素人の私でも何となく感じられたんで、見る人が見たら、凡百の未公開ゾンビ映画とは格が違うという事が、ブランド名の表記無しでも分かるのかもしれないですけどね。

それに、やはり「何かしらのテーマ性」をゾンビ映画にぶっこんできている辺りは、まさにロメロ印と言った感じでしたし。

現実に起こっている、社会派なメッセージが込められているというのが、これまでのロメロゾンビ映画のパターンでしたけど、実は、今回は何について語ろうとしているのかがよく分かりませんでした。

とある島を舞台に、意見の対立する2人の有力者の確執が主に描かれているので、「人は何故、ここまで我を通してまで争いをやめようとしないのか」的な事を言いたいのかもしれません。

「ゾンビがはびこっているという危機的状況の中での、人間同士の諍い」というのは、ロメロ映画じゃなくても描かれる事のある面ですけど、今回、ゾンビがかなり弱体化していまして、結構、人間側に余裕があるんです。なので、生存の為の諍いと言うより、ほんと、ただの意見の食い違いで大争いしてるみたいなんですよね。

ちなみに、ゾンビが弱体化しているとはいえ、性能的には、「動きがこれまでよりもちょっとスロー気味」というだけなので、人をとって食いますし、噛まれた人はゾンビになりますし、噛まれなくても死んだらゾンビになります。

で、そんなのが蔓延る世界の中、とある島を舞台に、その島の有力者二人の確執が描かれていくのですが、確執の原因となるのは、「ゾンビを生かしておくか、即、殺すか」というものです。一方は、これまでのゾンビ映画の登場人物同様、ゾンビ化した者は片っ端からぶち殺していくべきと思っているんですが、もう一方は、「元は人間だったのを簡単に殺すというのはどうか」という建前の元、飼いならして、人を襲わないようにうまく躾けていくべきと考えています。

これ、『死霊のえじき』でも同じような対立構図が出ていましたけど、『えじき』とは感じが全然違うのが面白いですね。「生存の為」よりも、「各人のエゴ」がより前面に出てるような感じがあるんです。

で、この島の中の争いに、「島なら安全だろう」と思ってやってきた元州兵達と謎の民間人の少年が巻き込まれていくんですけど、この登場人物がそれぞれキャラが立っていて魅力的なんですよね。

主人公格の元州兵のアンチヒーロー的な感じも中々カッコ良かったですし、対立している島の有力者の片方である爺さん(まあ、どっちも爺さんなんですけど)の、悪賢そうな雰囲気も実に素敵でした。そして、序盤から行動を共にすることとなった謎の若者が、最後まで何者なのかよく分からないところも何かいいです。一見、普通の若者なんですけど、妙にサバイバル能力が高そうなんですよね。

そして、主な舞台になる島の全体的な雰囲気も良かったです。「怖くて気味の悪い場所」という感じがよく出ているんですけど、これが、ゾンビが跋扈しているから怖いのではなく、住んでる住人がイカれてるから怖いと感じられるんですよね。協力し合えば安全な場所に出来たはずという背景もありますし。

何だか、この異常な世界の中、この人達は狭い島に篭って何をやってるんだろう、とか思ってしまいますね。しかも、この島の人達が特別おかしいというわけではなく、どこの地域でも、それこそ、自分の住んでる周辺でも起こり得る争いのように思えてしまえるのが恐ろしいところです。

アイアンマン2

アイアンマン2

<IRON MAN 2>

個人的評価 40点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★☆☆☆ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★★☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎トニー・スターク度★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

待望の続編ですが、残念ながら期待を大きく下回る結果となってしまいました。まあ、期待値がデカかっただけで、映画としては十分面白いと言える内容のものだったとは思いますけど、前作にあった「良かった点」がほとんど無くなっていたのは残念でした。そして、前作での唯一の不満点、「アイアンマンの活躍シーンが少ない」という点が『2』で改善される事を期待していたのですが、前作よりもさらに少なくなったような感じでしたね。この規模の大作映画としては有り得ないぐらい、アクションシーンが少なかったような気がするんですけど(『ダークナイト』ですら、もっとアクションシーンが多かったんじゃないかと思います)、何でこんな事になってしまったんでしょうかねぇ。「2作目でやり過ぎる」なんて、ハリウッドの得意技じゃないですか。

多分、ドラマ面に力を入れたという事なんでしょうね。確かに、ストーリー自体は面白かったと思います。前作で「兵器をなくすと言いながら、アイアンマンスーツみたいな超兵器を開発、使用している」という事に矛盾を感じていた方もいたようですが、今回そんな理由で糾弾される立場になっているんですよね。でも、この件について特に悩んだり葛藤したりという所を見せないのが、さすがトニー・スタークです。しかも、「オレのおかげで世界は平和になった」ぐらいの事を思っているようで、この辺りの頼もしさには感心したものでした。

それも、こういう高性能スーツを作り出せる天才は世界でオレ一人だからという自信があるからだと思うんですけど、実は、ロシアに、トニーに引けをとらない天才がいたんです。

それが、今回の悪役ミッキー・ローキクなんですけど、これがまた、実にいい悪役演技でしたねぇ。どう考えても、トニー並の天才のようには見えないんですけど(爆)、それでも実際に短期間でアイアンマンと渡り合えるレベルのバトルスーツを作り上げてしまえる、というギャップがまた素敵でした。

ちなみに、他の凡人共が「試作アイアンマンもどき」を披露して大惨事が起こる様、みたいな場面が出てくるんですけど、ちょっと『ロボコップ2』の「試作ロボコップ2号が残念な結果を出しまくるシーン」みたいで面白かったです。

あと、主に後半ですけど、笑える場面が出てきたり(特に、サム・ロックウェルがプレゼンした超秘密兵器、通称「別れた妻」の威力の凄さときたら)、クロスオーバー関連の目配せも入っていたりと、面白い所もちゃんとあるんですけど、何しろ、アクションシーンの少なさは痛かったですね・・・。一度でいいから、アイアンマンが大車輪の活躍を見せる様を見てみたいものです。

プリンス・オブ・ペルシャ/時間の砂

プリンス・オブ・ペルシャ/時間の砂

<PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME>

個人的評価 37点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★★☆ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★★☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎ジャンプアクション度★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

3月頃に初めて予告を見た時は『タイタンの戦い』と見分けがつかなかったものでしたが、どちらも本編を見終わった今では、全然違う映画として区別する事が出来るようになりました(まあ、違う映画なんですから、見分けられて当然なんですが・笑)。

で、この映画における、他の同系統の映画とは違う、オリジナリティの感じられる点として、「主演がジェイク・ギレンホール」というのがあると思います。まず、こういうアクション大作映画に主演するなんて思ってもみなかった人ですし、そういうのが似合うとも思えない人でしたからね。大作映画どころか、アクション映画自体に一生縁が無い人だと思ってました。

でも、これがまた、意外といいんですよね。例えば、去年の『96時間』でのリーアム・ニーソンのアクション主演がハマッていたのと同様、こちらも、これまでに無い新鮮な面白さというのが感じられたんです。

ちなみに、ゲームが元になっている映画ですが、私はオリジナルのゲームはやった事がありません。でも、『ゲームセンターCX』で取り上げられていたのを見たので、どういうゲームなのかは知っていました(まあ、昔の一作目のみですけど)。

で、このゲームの主人公というのが、何か、ヒョロヒョロクネクネとした感じの、弱そうな奴なんですよね。プレーヤーの腕次第ではいい動きを見せられるものの、基本的にはすぐに死ぬ弱い主人公みたいな感じなんですけど、そんなオリジナルゲームの主人公と、この映画版の主人公を演じるジェイク・ギレンホールの持つ雰囲気というのが結構合ってるように思えまして(笑)、見ていて「ああ、何か『プリンス・オブ・ペルシャ』っぽいな」と思えるんです。

ただ、「向こうの足場に飛び移るのもやっと」みたいなゲーム版の主人公と違って、この映画版の主人公は、パルクールの使い手かと思うぐらいのアクロバティックな軽業を得意としているんです。でも、主人公のショボい面を映画で忠実に再現する必要なんて無いわけで、「アクションゲームの映画化」として、こういう、飛んだり跳ねたりという動作が視覚的に映えるような要素を盛り込んでいるというのは正しい選択なんじゃないかと思います。

そして、この「やたら身軽な主人公のアクション」というのが、この映画のアクション面の面白さを相当に高める役割もきっちり果たしていて、アクションシーンが見てて実に爽快で気持ちがいいんですよね。「何かゴチャゴチャしてて見辛い」という難点もあったんですけど、そうでもしないと、スタントダブルの顔がハッキリ映ってしまうとか、色々と問題が出るんでしょうしね。

ついでに、この「パワーよりも技術」という主人公の特性は、演じているギレンホールの雰囲気にも合っていて、本来ならアクションが似合わないタイプの人なのにも関わらず、「マッチョが主演した方が絶対面白くなるのに」みたいな事をあんまり思わずに済んだものでした。

あと、全体的に、「きっとこの映画の監督は、常に“スティーブン・ソマーズならこの場面をどう演出しただろう”という事を思いながら撮っていたに違いない」と思うような雰囲気が感じられましたね。

主人公とヒロインのやりとりの場面とか、コメディリリーフ系のキャラの扱いとか、スローの使い方とか、「あれ、『ハムナプトラ』の新作を見てるんだっけ?」と一瞬思ってしまうぐらい、似た所があるんです。まあ、「アクション・アドベンチャー映画」を作ったら、たまたま似てしまったのかもしれないですけど(笑)。

(ネタバレ感想有り)←読みたい人はクリックしてください

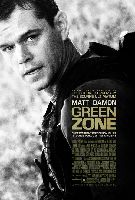

グリーン・ゾーン

グリーン・ゾーン

<GREEN ZONE>

個人的評価 30点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★☆☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★☆☆☆ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★☆☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎マット度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

マット・デイモン主演&ポール・グリーングラス監督という、『ボーン〜』シリーズ2作でお馴染みのコンビの放つ映画という事で、あんな感じの面白さを期待してしまいますが、どうも、「イラク戦争や中東を舞台にした映画の中の一本」という、何とも普通な印象の映画でしたね。数年後には『ワールド・オブ・ライズ』と区別が付かなくなってそうです。

現実には存在しなかった「大量破壊兵器」を探す任務に就いている兵士の話なんですけど、やっぱり、無いと分かってるものをサスペンスタッチで探されても、それほど面白味が感じられないんですよね。で、中盤ぐらいで、「実はそんなもの存在しなかったのでは!」という事が、ストーリーが一変する大事な話であるかのように語られてくるんですけど、これで驚いてるのは劇中の人物だけなんじゃないんだろうか。

この話を、当時ではなく、今映画化した事に何か意味があるんだろうかと思ってしまうんですけど、これは、問題提起を目的としてるわけではなく、「この時、アメリカはこんな事をしていたんですよ」というのを記録として残してく為に作られた映画、という事なんですかね。

製作の目的がどうであれ、中身が映画として面白ければ、一本の戦争アクション映画として評価出来ると思うんですけど、ほんと、普通なんですよねぇ。サスペンスやアクションの面白さや緊張感も普通ですし、「ここは面白い!」と思うような、印象の強い箇所というのが無いんです(クライマックスのアクションシーンにおいて「これは酷い!」と思うような箇所はありましたけどね。画面が暗いわ揺れるわで何が起こってるのか全然分かりませんでした)。

完全に、大量破壊兵器に関する話を語る事ありきといった感じなんですけど、これも、特に今見て「この件を教訓として、我々も気を付けなければならないな」みたいな事を思うような事も無いですし。

ただ、大量破壊兵器を追い求める主人公の隊長兵士の、有能さと正義感が同居する頼もしさは、見てて実に清々しかったですし、演じるマット・デイモンも役に見事にハマっていました。この、「主役が魅力的」という点があるおかげで、最後までそれなりに面白く見る事は出来ました。『プライベート・ライアン』の時は、あんまり兵士に見えないような、少々頼りない感じだったのが、今ではもう、部下達に矢継ぎ早に命令を繰り出すという、見事なリーダーシップぶりを見せたりする様が、すっかり板についてるように見えるんですからねぇ。これも、『ボーン〜』シリーズで「強い男」の役の修行を積んだおかげなんでしょうか。

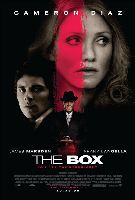

運命のボタン

運命のボタン

<THE BOX>

個人的評価 35点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★★☆ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★☆☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★☆☆☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎世にも奇妙度★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>「とある夫婦の元に謎の箱が送られて来て、その箱の中にあるボタンを押すと“100万ドルを無税で貰えるが、その代わり、誰か知らない人がどこかで死ぬ”というマジカルな代物なのだった。果たして二人はボタンを押すのか押さないのか?」という、何とも、世にも奇妙なストーリーの映画ですけど、その奇妙っぷりに惹かれて、アメリカでの公開時から気になってた映画でした。また、「果たして、タモリはどこに出てくるのか」というのも大いに気になるところです。

ですが、見てみたら、もはやタモリが出る幕が無いぐらい、奇妙を通り越したトンデモない方向に話が進んでいくじゃないですか。いやぁ、まさかこんな映画だとは思いませんでしたね。

その意外性に対して「これは面白い!」と思えればいいんですが、恐らく、多くの人がガッカリするであろう方向

の話なんですよね。私も、こういうのは嫌いじゃないですし、十分面白かったと思いますけど、でも、もっと面白くなる方向もあったのでは、とも思ってしまいますね。

“ストーリーの意外性”と言えば、見る前は「ボタンを押す押さない」で2時間近くどうやって持たせるんだろうと思っていたんですけど、もう、かなり早い段階で、「ズバッ!」と、目にも止まらぬスピードで押してしまった時はビックリしましたね。実は、「押した後、どうなるのか」というのがストーリーのメインだったんです。

で、押した後、二人の周りの世界が一変してしまうんですよね。いや、世界自体は押す前と何も変わってはいないんですけど、ある事に気付いてしまうんです。気付いた以上、もう通常の生活を送る事は出来ないような事実に。

ここから話は驚くような方向に進んでいくわけですけど、これがまた、前半30分と後半30分を見比べたら、全く別の映画に思えるんじゃないかと思うぐらいの変容っぷりですよ。でも、あんな謎なボタンが登場するような映画なんですから、何が起こっても不思議じゃないとも言えるかもしれないですけどね。

ちなみに、この映画の時代設定は70年代なんですけど、多分、現代が舞台だったら、フランク・ランジェラがどんなに説明しようとも、こんなボタンの効果を誰も信じようとしないんじゃないかと思います(そもそも、現代が舞台なら、箱ではなく、ネット上のサイトを使ってきそうです)。「押すか押さないか」なんて考えるまでもない事ですし、まして、映画のストーリーでも無理がある設定だと思ってしまいます。でも、70年代ぐらいなら、こういう超常的な道具の存在も信じてしまいそうな気がするんですよね。登場人物が、このボタンの効果について「もしかしたら・・・」と思ってしまうといのにも納得がいくんです。

ただ、ボタンを押してしまった理由には、「ボタンの効果について、心から信じているわけではないから、軽い気持ちで」という面もあったようにも思えます。でも、ボタンについて悩んでいたのは確実ですし、「こんなもので悩むぐらいなら、とっとと押して楽になってしまおう」というのもあったのかもしれません。

ですが、結局、ボタンを押してしまった事で、これから大変な事が起こっていくわけです。一応、本当に100万ドルは貰えたんですけど、「この金をどうするか」という話が、「子供に見つからないように金庫に隠す」以降、全く話に絡んでこないぐらい、ストーリーにとってどうでもいい扱いなんですよね。

本当にお金が欲しくて押したというわけではなかったと思いますし、実際、ボタンを押したキャメロン・ディアスのキャラクターは、かなりの善人として描かれています。それも、足に障害を持っている善人ですよ。夫のサイクロップスも、「良き夫」のイメージをそのまま具現化したようなキャラクターです。

要するに、善人だろうが悪人だろうが関係なく、自分のしでかしたミスに対しては責任を負わなくてはならない、という話なんでしょうかね。例え、そのミスが、わざとじゃなかったり、過失だったり、「そこまで大事になるなんて思ってもいなかった!」というようなものでも、です。いやぁ、当たり前と言えば当たり前の事ですけど、厳しい話ですねぇ。

(ネタバレ感想有り)←読みたい人はクリックしてください

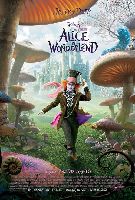

アリス・イン・ワンダーランド

アリス・イン・ワンダーランド

<ALICE IN WONDERLAND>

個人的評価 42点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★★☆ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★★★☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎ワンダーラン度★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

この間見た『シャッター アイランド』が、私にとって初の「本当に面白いと思えたスコセッシ映画」でしたが、この『アリス・イン・ワンダーランド』が、私にとって初の「本当に面白いと思えたティム・バートン映画」となりました。いやぁ、続く時は続くものなんですな。

ティム・バートンと言えば、映画ファンなら誰もが大好きな有名監督ですが、私みたいな腐った豚が見て面白いと思える映画はほとんど無かったんですよね。せいぜい、『スリーピー・ホロウ』と『チャーリーとチョコレート工場』がちょっと面白かったぐらいで。

ですが、もちろん、「つまらない」というわけではなく、見ればどれもある程度は面白いですし、それなりに楽しめてはいました。そんな訳で、特別な期待感というのが無い状態で見に行ったんですけど、いやぁ、まさかここまで楽しめる映画だったとは思ってもみませんでした。

何が楽しいって、その映像ですよ。いや、この人の映画は毎回映像面に見所があったと思うんですけど、今回は「私好みの雰囲気」といった感じで、映像を見てるだけで楽しくてしょうがなかったですね。

特に、各キャラクターの造形や動きが秀逸でした。俳優が演じてる人間キャラもどれも個性的でしたけど、何よりも、CGキャラ達が素晴らしかったです。チェシャ猫なんか、ほんと可愛らしかったですからねぇ。私は基本的に猫は嫌いなんですけど、「こいつは別格!」と思わずにはいられませんでした。

肥えた双子とか青虫とか、全体的に、ちょっとキモい面の入ってる造形のキャラが多いんですけど(チェシャ猫も、口が裂けてましたし)、そのキモさすらもいいアクセントになってるような感じなんですよね。

あと、動きが面白かったり、外見と声のギャップが楽しかったりと、とにかく、このキャラクター達を見てるだけで楽しいんです。もはや、ストーリーが面白かったのかどうかもよく分からないんですけど、映画の世界に対する興味はずっと持続していて、見てて全く飽きませんでしたね。

ちなみに、「動物が当たり前のように喋る」とか、「主人公が異世界にやってきて、冒険を繰り広げて成長して帰っていく」「悪い女王が出てくる」「最後は合戦で締めだ!」等など、『ナルニア国物語』を思い出させる点が多々ありましたけど、あの世界よりも、よりファンタジックなんで、映像や世界観の面白さはまた別種のものといった感じでしたね。「魚が陸を歩いてたりする」なんて、『ナルニア』の世界ではまず出てこないものだと思いますけど(笑)、こういう、マンガ的な所があるのがまた面白いんです。

あと、やっぱり、3Dで見たというのも、この映画を楽しめた要因の一つではあったと思います。IMAXではありませんでしたけど、前に見た3D映画が『タイタンの戦い』だったせいか、「かなりの立体感と飛び出し具合」というように見えましたし、何よりも、3Dはアクション映画よりもファンタジー映画の方が向いてるという面があると思うんですよね。

3Dの使い方は、『アバター』みたいな「奥行きの表現」方向よりも、「何が手前に来るか」方面にこだわってるような感じでしたけど、やっぱり、こういうタイプの方が3Dの面白さが分かり易い気がしますね。アトラクション的面白さもかなり加味されていたと思います。ちゃんと、手前側に向かって物を投げてくる奴とか出てきましたからね。やっぱり、こういうのは、ベタですけど面白いです。

実は、IMAXで見た『アバター』が、思っていたほど3Dという手法が魅力的に思えなかったという事で、3Dに対してかなり懐疑的になっていたんですけど(『タイタンの戦い』でトドメも刺されましたし)、この映画の3Dは良かったですね。そして、最新の映像表現技術のこの見事な使いこなしっぷりは、さすが、映像派の監督だけの事はあるなと思ったものでした。

そして!この映画を語るうえで忘れちゃいけないのが、ブタさんの存在です。

まあ、画面に映っていた時間は、全部合わせて1分に満たないぐらいではありましたけど、もう、非常に可愛らしいブタでしたねぇ。一応、悪い女王の足置きにされたりとか、台座か何かを担がされていたりだとか、こき使われてる役どころではあったんですけど、でも、こんなもの、現実世界でブタがどんな目に遭ってるかを考えれば、十分、まともで楽な仕事ですよ。

それにしても、足を乗せられてる際に微動だにせずに固まってる所とか、もう、可愛くてしょうがなかったですねぇ。あと、登場時にはブーブーという鳴き声が入る所も最高でした。あの声を聞いてるだけで自然と顔がニヤけてきてしまいます。

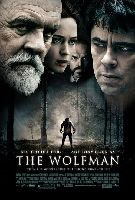

ウルフマン

ウルフマン

<THE WOLFMAN>

個人的評価 31点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★★☆ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★☆☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎クラシカル度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

今更ながらの、超クラシック映画『狼男』のリメイクです。

こういう古〜い映画をリメイクする際、舞台を現代に変えてみるだとか、ジャンル自体を変えてみるといった、「今、作り直すならこうする」みたいな、何か新しい要素を入れて来そうなものですけど(例えば、『ミイラ再生』が『ハムナプトラ』になったみたいに)、ほんと、古典をそのまま作り直したみたいな感じなんですよね。

なので、基本的に新しい映画が好きな私みたいな奴にとっては、正直、それほど魅力のある映画と思えなかったんですけど、ふと、「クラシックホラーの趣たっぷりの映画を、シネコンという新世紀の映画館で見るというのもオツなものなのでは」と思うようになりまして。

で、実際に見てみたら、やっぱり、いい雰囲気なんですよね。「ああ、こういうのも悪くないな」と思いました。

ちなみに、この映画自体、昔のモノクロ時代の映画をそのまま焼き直してるというわけではなく、ちゃんと、現代の観客に通じるような手直しはされているんです。話の展開の速度も、現代の映画の基準ぐらいですし、グロい人体破壊描写も満載です。おかけで、古い映画に苦手意識のある私にとっても、大変見易い作りになっていまして、そのうえで、クラシックで古典的な雰囲気をしっかりと残しているんですよね。「この古臭さが逆に新鮮」みたいな感じで、実に良かったと思います。

“リメイク映画”という括りの中では、半端にオリジナルの要素や雰囲気を残しているよりも、『ドーン・オブ・ザ・デッド』や『ポセイドン』のように、完全に現代向けにフル改造されてる映画の方が好みです。その方が、オリジナルとの差別化が図れて、「オリジナル、リメイク共に違う面白さがある」と思えて、どちらかの映画の価値が下がるという事が無いですからね。

でも、この映画みたいに、オリジナルがあまりに古になってくると、下手にいじらない方が新鮮な面白さが出せるのかもしれないですね。むしろ、残虐描写がもっと控え目で、さらに落ち着いた雰囲気があっても良かったんじゃないかと思うぐらいでした。

ちなみに、この狼男の話を、今、改めて見直す事で、「何かに噛まれて、常人以上のパワーを得る」「自動で変身し、変身後は自分で制御できない」という、後の『スパイダーマン』や『ハルク』のような、ヒーロー物の要素が入っていた事に、今更ながら気づきました。数年前にオリジナルをDVDで見た時はこんな事思わなかったんですけどね。「これで、変身後に人を無闇に襲う習性というのが無ければ、“ハルク+ウルヴァリン”みたいなヒーローとして活躍出来そうなのに」なんて事を思ってしまいました。

ですが、コミックヒーロー物と違って、その超人的変化が、本人にとってはただ不幸なだけで、悲劇的なまま話が終わるんですけど、これもまた、実にホラー的な展開でいいんですよね。アクション映画でこういう方向に話が進んだらガッカリですけど(笑)。

タイタンの戦い

タイタンの戦い

<CLASH OF THE TITANS>

個人的評価 39点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★★☆ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★☆☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★★☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎魔物度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

レイ・ハリーハウゼンによる味のある特撮技術で有名な同名映画のリメイクです。

今回は、巨大サソリ等の怪物の描写は、お馴染みのCG技術でもって描かれる事になるのですが、今や、CGで怪物を描くなんて珍しくもなんともありません。なので、オリジナルにあった「映像面に対する新鮮な楽しさや驚き」というのはほぼ皆無と言ってもいいぐらいです。

一応、3D版も同時に公開されて、これで映像面への驚き要素を補強しようという目論みなのかもしれないですけど、これがまた酷い3Dで、全然飛び出して無いうえに、2D版よりも画面が少し暗くなっていたり、動きの早い場面が出てくると絵がボヤけて見えたりと、逆に「迫力&魅力減」になってる有様でした。

最初にこのへっぽこ3D版を見て、後に2D版を見に行ったんですけど、2D版の映像のあまりの鮮明さ、見易さに感動するハメになりましたからねぇ。ただ普通の状態で見てるだけなのに(笑)。

また、ストーリー面も、ギリシャ神話をモチーフとしたものという事で、ほんの数ヶ月前に公開された『パーシー・ジャクソン』と被ってる箇所がいくつか出てきてしまってました。この映画が悪いわけではないんですけど、「またメデューサ戦か」とか思ってしまいましたねぇ。

という訳で、新鮮味がまるで無い映画で、「何で今リメイクしたんだろう」と思わざるを得ないところでしょう。

ですが、「剣と盾を装備したマッチョが怪物と戦う映画」なんて、基本的に、いつ作ってくれても構わない、存在自体が有り難い映画じゃないですか。製作側に特にチャレンジ精神的なものが感じられなかろうが、こういう映画をA級の大作映画として製作してくれたというだけで嬉しい事です。

で、この映画が「内容的に、無条件で100点」という前提のうえでの話なんですけど、過去のこの手の映画、『ロード・オブ・ザ・リング』や『ベオウルフ』、そして、怪物は出ないものの『トロイ』『300』なんかも同系統としてもいいでしょう。そういった、ここ数年の先発の映画群のアクションシーンと比べて、この後発ではどんな面白いアクション描写を見せてくれるんだろうという期待をしていたんですけど、こちらもまた、これといって珍しい所の無い、普通のアクションだったんですよね。

「怪物と戦う」という所までで終わってしまっていて、「デミゴッドの主人公は、怪物を相手にどういう戦い方をするのか」といった面に関しては、あんまり練られた形跡が無いんですよね。ほんと、「怪物を出しただけで満足」みたいな感じで、これは少々残念でした。

『トロイ』や『ベオウルフ』なんかは、主人公が“どう強いのか”というのが、アクションシーンでの動きや戦い方できちんと伝わるように演出されていたんで、そういった面がこの映画にあれば、ほぼ無敵だったのにな、なんて事を思ってしまいました。

一応、この映画のペルセウスも、他の人間の仲間達とは近接戦闘時の動きの早さが全然違うという面があるみたいなんですけど、何か分かりにくいんですよね。最初見た時は、デミゴッドの強さの表現というわけではなく、単なるルイ・レテリエ風のアクション演出なのかと思ってました(と言うか、実際そうなのかも・笑)。

ですが、先発の映画群や、ついでに『パーシー・ジャクソン』にすら無い、この映画ならではの点というのもちゃんとあります。それは、超特大サイズの怪物、と言うか、怪獣が登場するという点ですよ。『ロード・オブ・ザ・リング』のゾウさんや『ベオウルフ』のドラゴン、『パーシー・ジャクソン』のヒドラといったデカキャラ軍団すらも小物に思えるぐらいの、圧倒的サイズ!

で、そんなのが町を襲ったりするんですよ。そして、主人公がその前に立ちはだかったりするんですよ。これは燃えますねぇ。燃えざるを得ないですね。もう、ゼウスの「クラーケンを放て!」のセリフの後、劇場内、大歓声でしたね。いや、実際は“劇場内”ではなく“俺の心の内”でしたけど。

と言う訳で、他の同ジャンルの映画と比べて、足りない面もあれば、超えてる面もあるという、要するに、この手の映画の一本として恥じない一作だという事ですよ。今後もまた、こういう映画が作られて欲しいものです。

シャッター アイランド

シャッター アイランド

<SHUTTER ISLAND>

個人的評価 38点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★★★ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★★☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎謎解き度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

定期的に製作される「驚きのラストをあなたは見抜けるか」系の映画です。

この手の映画に対し、そこそこの正解率を誇るこの私としては、もう挑戦せずにはいられません。『パーフェクト・ストレンジャー』では、「候補に挙げていた“オチ予想”が全て外れる」という大敗をしてしまいましたが、その雪辱を晴らすという意味でも、挑まなければならない映画ですよ。

そして、「もう、開始1時間でオチを予想してくれるぜ。いや、映画開始前に当ててみせよう。きっとプリオが犯人に違いない」などと思いながら鑑賞を始めたのですが、まず、事件自体が「行方不明になった女性患者を探す」というもので、「誰々が犯人」というストーリーではなかったと、早速、第一の予測が外れるという波乱の展開。いやぁ、実に手強い映画です。

ただ、実は、この手の「ラストで驚かせる」系の映画って、もうだいたいパターンが決まってるんですよね。そのいくつかのパターンの内のどれが出てくるかを、ストーリーの流れから予測すればいいだけなんで、結局、割と早い時期にオチを当てる事が出来てしまいました。

ですが、そのオチが出てくる理由とか、何が原因でそういう展開になっていくのか、というような事は分かりません。ストーリー展開から推理するわけではなく、「監督なり脚本家なりは、どうやって観客を驚かそうとしているのか」という方向から予測をしているだけですからね。

要するに、複雑なパズルの、答えだけを知っていて、どうやったらその答えが導き出されるのかの過程が全く分からないみたいな状況なわけです。頭の悪い予測の仕方と言えなくもないですが、でも、こういうのは解いていく過程が面白かったりするわけなんで、ストーリーに対する興味が低下するという事は一切無いというのが強みです。

と言う訳で、前半の割と早い段階から、「きっとこれが真相だろう」という、“オチ予測第一候補”があって、その後、ストーリー展開を見ながら、「どうしてそういう真相に向かう必要があるのか」「他の真相が出る可能性はあるか」といった事を考えながら見ていったのですが、途中で、結構話が複雑化してくるんですよね。「もしかしたら、予想を間違ったかも?」と何度か思わされたものでした。

でも、よくよく考えると、表面上複雑化してるだけで、特にストーリー展開に変化があるわけでも無いんですよね。「捜査官が、消えた女患者の捜査に来たが、本当は別の目的があり、この島にいるらしい、ある人物を探している」というのが大元の話なんですけど、その周辺から、何だかよく分からない新事実が次々と出てくるんですよ。

で、「なるほど、簡単に観客に先を予測させないように、わざと話しが小難しくされているんだな」とか思ったんですけど、でも、果たしてこの「オチを予測する」という見方って、製作側が意図してるものなのかな、というのが気になってきてしまいました。

映画が始まる前に、目の錯覚についての説明やら、「あなたはこの映画の謎がいくつ分かるか」的な煽り文句が出てきたおかげで(予告でも「目の錯覚」のくだりは出ていましたし)、こういう鑑賞方法になりましたけど、考えてみれば、こういう煽りは、日本の配給会社が付け足したものなんですよね。

「超吹き替え」とか言う、わけの分からないものもありましたし、この映画の宣伝に対して、結構小細工を多くかましてきてるようなんで、もしかしたらこの映画に衝撃のラストがあるというのも、配給会社が宣伝の為にでっち上げ、まではいかずとも、少々過剰に吹聴してる可能性もあるのでは、なんて事まで思えてきてしまいました。

いやぁ、これは恐ろしい予測でしたね。「結局、何のサプライズも無く、普通に映画が終わる」なんて、まさに衝撃のラストですよ。

ですが、中盤以降、大元のストーリーの目的が覆されるような驚きの展開が出てきまして、「これは、やっぱり一筋縄ではいかないタイプのストーリーの映画に間違いないらしい」というのが分かって、一安心するのでした。

と、最初から最後まで色々と油断のならない展開で、目が離せませんでしたね。そもそも、ラストの予測をしようがしまいが、この謎解きストーリーそのものが、単純に、見てて面白いものになってるんです。

鑑賞後の印象も良好で(当初の予想が当たってたから、というのもあるんでしょうね)、個人的には、スコセッシ映画で、初のヒットでしたね。もしかしたら、この人の作風が合わないわけではなく、今までこの人が撮ってきた映画の脚本自体が私の趣味と合ってなかっただけなのかも、なんて事を思ってしまうぐらい、「ここがイマイチだった」という所の無い映画でした。

(ネタバレ感想有り)←読みたい人はクリックしてください

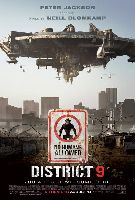

第9地区

第9地区

<DISTRICT 9>

個人的評価 37点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★★☆ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★★☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★★☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎切り口の新鮮度★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

「宇宙人が地球にやってきた」という映画はこれまでA級B級含め何本も見てきましたけど、ここまで内容に新鮮さを感じた映画があっただろうか、と思うぐらいの新しさに満ちた映画でしたねぇ。「どこかで見た事がある」というような映像や要素も相当多く含まれているんですけど、切り口が斬新なのが良かったんでしょうね。

宇宙人が巨大円盤でもって地球に来たのはいいが、攻撃をしてくるわけでも、平和を説きにきたというわけでもなく、ただ、宇宙船が故障したからという理由で訪れた、という設定自体も結構珍しいものです。「こんなストーリー初めて!」とは思いませんけど(『ウルトラマン』シリーズの何かに、こんな理由で地球に来た宇宙人がいたような気もしますし)、ストーリーが始まるのが「それから20年後」というのが面白いですよね。きっと、世界中が大騒ぎになった事と思いますけど、それを一々描かず、各地の騒ぎの模様は観客の想像に任せられているわけです。おかげで、妄想の入る余地というのがかなり残されていて、私も「UFOの信奉者と懐疑主義者の間で、どんな議論が行われたんだろう」とか「この世界ではSF映画はどう変わったんだろう」といった事をあれこれ考えてしまいました。

大概、よく出来たSF映画というのは、「現実の何かの問題をSFというフォーマットで描いている」、という面があったりするものですけど、この映画でも、地球にやむなく移住する事となったエイリアンが、南アフリカのとある地区に隔離され、そこで人間達から差別を受ける、的な話が出てきて、過去のアパルトヘイトといった差別問題等に対する寓話としての意味が込められているというのが分かります。

でも、そういう、有り難くて格調高い背景は関係無しに、「エイリアンがスラムで暮らしてる」という絵が何か面白いんですよね。だって、エイリアンといったら、これまでの映画では概ね敵として描かれていて、人間にとってはモンスターのような存在だったじゃないですか。実際、この映画のエイリアン、通称“エビ星人”(そんな通称じゃない・笑)も、外見は不気味なクリーチャーそのものといった感じです。

で、そんな奴らが掘っ立て小屋で暮らしたり、地元の悪い黒人に騙されて安い猫缶(エビ星人の好物)を高値で買わされたりしてるというのが、もう面白過ぎです。

ちなみに、このエビ星人の外見、見慣れてくると、ちょっと可愛らしく見えてくるんですよね。まあ、これは人によると思いますけど(最後まで不気味としか思えない人もいる事だろうとは思います)、でも、子エビ星人なんて、ほとんど萌えキャラみたいな感じでしたよね。何だか、「このエイリアンとなら、仲良くやっていけそうな気がする」なんて事まで思ってしまいました。

と、こんな世界観のお話を、前半では、ドキュメンタリータッチで、現実味たっぷりに描写している、というのがまた面白いんですよねぇ。この荒唐無稽な世界にどんどん真実味が帯びられていくようで、序盤の段階で、この映画の世界の面白さと興味深さに、すっかり虜にされてしまいます。

そんな、リアリティのあった前半から一転、後半では、「これは、B級アクション映画だったのか・・・?」と思わず戸惑ってしまうぐらいのぶっ飛んだ、それでいて熱く燃える展開が出てくる事となります。

要するに、派手なアクションシーンが登場するわけですけど、この映画にアクションシーンがあるという事は、予告編から予想出来ていました。でも、ここまでSFしたアクションが出てくるとは思ってなかったんで、ビックリしましたね。それこそ、普通のA級映画なら恥ずかしくてやらないぐらいの、「観客が本当に見たいのはこういうのだろう」という、B級スピリット溢れるアクションシーンなんです。これは、きっと、プロデューサーがピーター・ジャクソンだったからこそ許された展開だったんじゃないですかねぇ。

と、本来なら「激燃え必至」なクライマックスなんですけど、実は、私はそれほど興奮出来なかったんですよね。まあ、それは、「ほんの2,3時間前に『沈黙の鉄拳』という素敵な映画を見ていた」というのもあるんですけど、それを抜きにしても、いまいち乗り切れないものがあったんです。

何でかと言いますと、この戦いそのものが、「避ける事が出来たんじゃないか」と思えてしまったからです。まるで、無益な争いと無駄な殺し合いを見てるような気になってしまったんですよね。主人公、敵、エビ星人の間でもう少し意思の疎通が出来ていれば、誰も死なずに解決する方法が見つかったのではと思えてしまったんですよね。

そもそも、人間側がいくらなんでも非道に描かれ過ぎてやしないかという疑問もあって、いくら相手が怪物みたいな外見のエイリアンとはいえ、世界的な注目が集まっているに違いないような場所で、「強制立ち退き」やら「人体実験」、「人権無視の横暴」なんてやるだろうかと。

映画の悪役という事で過剰に悪い奴として人類が描かれているという事だと思うんですけど(『アバター』みたいに)、実際にこんな状況が起こっていたら、もっと話し合いの場を多く設けていたと思いますし、20年も経てば、お互いの事をもっと分かり合えていたはずだろうと思うんですよね。そうなれば、こんな殺し合いが発生する事も無かったわけですよ。

でも、結局のところ、現実世界での争い事というのも、そうやって発生してるものなんですよねぇ。傍から見たら、話し合いでどうにかなりそうな気がするけど、当事者(当事国)にとっては、戦わないと気が済まないみたいな。

「思ったよりも興奮出来なかった」とはいえ、このように、クライマックスのアクションシーンですら、単純に見えて、実は奥の深い面があるわけですよ。批評家や映画ファンが絶賛するのも納得の、知的で面白い、非常に完成度の高い映画である事は間違いないでしょうね(おかげで、「じゃあ、別に私が評価する必要は無いな」とか思って、あんまり愛着の湧かない映画という印象だったりするんですけどね・笑)。

(ネタバレ感想有り)←読みたい人はクリックしてください

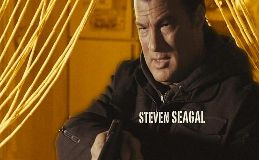

沈黙の鉄拳

沈黙の鉄拳

<A DANGEROUS MAN>

個人的評価 46点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★★★ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★☆☆☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★☆☆☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎無敵度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

このところ絶好調のセガール大先生ですが、2ヶ月前の『沈黙の鎮魂歌』(残念ながら劇場未公開になってしまいましたが)に続き、今回もきちんと形になっている、面白い映画を放ってきてくれました。ここ数年の「面白かったセガール映画」の基準のラインは十分超えていたと思いますね。

今作『沈鉄』の何が良いって、後半部分がほとんどアクションシーンのみで構成されているという点ですよ。その代わり、前半は少々退屈気味で、見ながら「あれ、今回はハズレか?」と思いかけてしまったんですが、後に見事挽回してくれました。

ちなみに、“アクションシーン”といっても色々種類がありますが、この映画で主に出てくるのは「銃撃アクション」です。しかも、実のところ、セガールはほとんど絡んできません。今思い返しても、「セガールが銃を撃った場面って、あったっけ?」と思うぐらい、ガンアクションの印象がほとんど無いんですけど、でも、その合間をぬって、敵に接近戦をしかけるという事はちょくちょくやってくれますし、その銃撃シーン自体、参加している人数の多さや飛び交う銃弾の数の多さからして、ここ数年のセガール映画の中でもかなり大規模なものなんですよね。なので、まず、アクション映画としての面白味がしっかり存在しているんです。で、そのうえで、定期的にセガールが暴れる場面が出てきてくれるわけですよ。

その肝心のセガール大先生のアクション、即ち、セガール拳のシーンですが、今回、「早回し」という演出方法を多用してくるという見せ方になっていました。

これだけ聞くと、単にガッカリなアクション演出と思われがちですが、これが意外と、視覚的に面白い見せ方になっていたんですよね。まず、カット割りが細かいというわけではないので、特別「見づらい」という事はなかったですし、何よりも、セガール拳のアクションが倍速で表示されるというのが、見てて面白いんですよね。

普通、アクションシーンで早回しを使う時は、アクションにスピード感を出す為に、通常よりも少し早くして見せるとか、アクションとアクションの合間を早回しで詰めて見せるとか、ちょっとした工夫も込みになるケースが多いと思うんですけど、この映画の場合、本当に、普通のアクションシーンをただ早送りで見せてるだけみたいな感じなんです。

これは、その昔、ビデオの早送りの映像を初めて見たとき、普段よりも早いスピードでちゃかちゃかと人や物が動く様が、何か滑稽な感じがして、妙に面白く感じられたものでしたけど、あの時の楽しさに通じるものがあったような気がしましたね。セガールが倍速で動いてるというのも楽しげですが、やられてる敵も倍速で吹っ飛んでる様がもう楽しくてしょうがないです。まあ、毎回こんなアクションだったら困りますけど、一回ぐらいはこういうのがあってもいいんじゃないかと思いますね。

あと、セガールが一回暴れると、敵が倒されるだけでなく、周囲にある机やら壁やら、色々な物も一緒に破壊されていく事になるんで、アクションが終わった後のセガールにやられた敵の姿というのが、「格闘の強い男に倒された姿」と言うよりも、「竜巻か何かの災害に遭遇した被害者の姿」みたいに見えるんですよね(笑)。早送りのおかげで、「格闘」よりも「災害」という感じがより出てしまってますし。

また、セガールの無敵度合も相当なレベルでして、ちょっとでも苦戦する箇所が全く無しです。最近作では、時折ダメージを受けて見せたり、銃弾を食らってみたりというのをする事もあったんですけど、今回はかすり傷一つ無しでしたね。

ストーリー面でも、勝手に事件に介入してきて、事を大きくしていったり、ロシアンマフィアのボスみたいな人と一目で分かり合ったりと、豪快な所を見せてきて、「さすがセガール映画だ!」と思わず唸ってしまいます。退屈に感じられた前半の展開も、「後半にお楽しみが待っている」というのが分かって見て入れば、セガールの不敵な行動をもっと純粋に楽しんで見る事が出来たような気もします。

今回の敵の大ボスは、『沈黙の聖戦』でセガールと組んだ過去のあるバイロン・マンで、中々のアクションを見せられる人ですよ。多分、主役がスナイプスでもそこそこ苦戦させてくるであろう使い手ですけど、今回は「相手が悪かった!」みたいな状況になってしまいましたねぇ(まあ、『沈黙の追撃』のゲイリー・ダニエルズよりは善戦しましたけど)。

そして、ラストの、セガールがフィニッシュをキメた瞬間の、「完全勝利!」っぷりは、爽快感たっぷりでしたね。「これだからセガール映画は素晴らしいんだよな」と改めて思わされたラストでした。

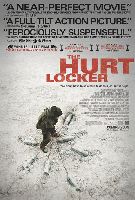

ハート・ロッカー

ハート・ロッカー

<THE HURT LOCKER>

個人的評価 37点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★☆☆ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★☆☆ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★☆☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎ジェレミー度 ★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

戦争映画は数あれど、爆弾処理班を主役に据えた映画というのは結構珍しい設定だったんじゃないでしょうか。

前線で撃ちまくるというタイプの人々ではないので、これまでの戦争映画においての見せ場であった“戦闘シーン”がほとんど無いんですよね。一ヶ所、中盤に敵と交戦する場面がありますけど、ここも「スナイパーライフルによる、遠距離での狙撃合戦」という、画的には地味なものでした(ただ、緊張感たっぷりの見せ場シーンにはしっかりなっていました)。

また、ストーリーの目的も、「この戦闘に勝利する」だとか「誰々を救出する」みたいな、特に一本芯の通ったものがあるわけではなく、「帰国の日が来るまで生き残る」という漠然としたものなんですよね。

なので、いくつかの事件が繋がり無く出てくるという、エピソードの羅列みたいな感じの構成になっているんです。これは、例えば『ハリー・ポッター』の初期みたいなものですよね。「魔法学校の1年間に起こった色々なエピソードが、特に繋がり無く羅列される」みたいな。

と、これまでの戦争映画とは異質な内容の映画なんですけど(私が見てない中にこういうのもあるのかもしれないですが)、映画を見終わって受ける印象は、これまでの戦争映画とそれほど変わってるとは思えないんです。

だいたい、今、これまで通りの内容の戦争映画を作ったところで、『プライベート・ライアン』や『硫黄島からの手紙』といった映画を超える事はまず出来ないでしょうからね。せっかく、いいテーマを持ち出してきても、「あの映画の方がもっと凄かったな」と思われてはしょうがないです。

だから、こういう、新しい切り口で“戦場”を描写する戦争映画を作ったというのは、正しいし、意味と意義がある事だったのではないかと思います。

そして、この映画で出てくる戦場とは、大勢の兵士が弾を撃ち合い、戦車や爆撃機の砲弾や爆弾が飛び交うというものではなく、「一見、市民が生活している町だけど、どこに爆弾等の危険が潜んでいるか分からない」というものです。

これまでの戦場もかなりイヤでしたけど、今回の、「兵士が命を賭けてる様を、市民がちょっと離れた所から見物している(しかも、その市民の中にテロリストが潜んでる可能性もある)」というのも相当キツかったですね。

過去の戦争映画でも描かれてきたような死と混沌が支配する戦場と、平和と秩序が存在する普通の町並みという、相反するようなものが同時にその場に存在しているかのようで、むしろ、異常性はこちらの方が上なんじゃないかと思うぐらいです。

そして、そんな異常な状況を生き抜かなくてはならない兵士達の辛さというのは、昔ながらの戦場に送り出されて戦う兵士達の辛さとはまた別種の辛さがありそうでしたね。

と、戦争映画の一本として、かなり新鮮味があって面白い映画だと思いましたが、もう一点、アクションヒーロー物映画としても結構見れる所がありまして。

この映画の主役、ジェレミー・レナー演じる軍曹というのが、「危険中毒」にかかってしまってる奴でして、普通の神経の人ならビビってしまうような局面にも、ほとんど臆するところを見せずに突き進んでいったりするんです。この比類なき頼もしさといったら、まさにアクションヒーローのそれですよ。

冒頭で、「爆弾処理というのが、いかに危険で、神経をすり減らす作業なのか」というのを、緊張感たっぷりの描写で見せてきまして、これがまた、物凄く怖いシーンになっているんです。

でも、後にジェレミー軍曹が爆弾処理に挑むシーンが出てきた際、全然ビビらずに、平然と解除に向かっていくんですよね。もはや、爆弾処理シーンが、「緊張感漲る怖い場面」から「ヒーロー大活躍シーン」みたいに変わってしまってるんです。

ただ、前半こそ、スーパーヒーローみたいな感じの活躍を見せていきますけど、中盤から、まるでメッキが剥がれていくかのごとく、ミスをしたり、解除出来ない爆弾に出くわしたり、おかしな行動を見せたりするようになっていきます。

この辺りは、主人公の人間的成長のプロセスとして描かれているようなんですが、私には、どうにも「戦場のストレスでイカれてきた」としか見えませんでした。それでも、この人にはもう危険の中で生きる事しか出来ない体になってしまっているのだなと。

ですが、どちらにせよ、こういう場でしか生き甲斐を見出せられないという主人公に対しては、同情せずにはいられません。だって、こんな異常な戦場、人が近寄っていい場所とはとうてい思えないですからね。例え、爆弾処理が自分の天職だと気付いたんだとしても、天職がこんな場所にあるなんて気の毒じゃないですか。もちろん、一番気の毒なのは、ここに住んでる人達ですけどね。

そして、「戦争が起こらなければ、この町に異常な戦場が発生する事も無いし、ジェレミー軍曹も危険中毒にならずに済んだはずなのに」という方向に思考が進んでいき、これまでの戦争映画同様、「戦争反対!」というような事を思う事になるのでした。

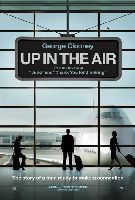

マイレージ、マイライフ

マイレージ、マイライフ

<UP IN THE AIR>

個人的評価 37点 (50点満点中)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎肯定度 ★★★★☆ (この映画をどれぐらい支持したいと思ったか)

◎評価度 ★★★★★ (客観的に評価してみる)

◎おススメ度 ★★★☆☆ (他の人に勧めても大丈夫そうか)

◎クルーニー度★★★★★ (この映画ならではの評価ポイント)

<個人的感想>

<個人的感想>

『サンキュー・スモーキング』『JUNO/ジュノ』に続く、ジェイソン・ライトマン監督作だというだけでも期待大だというのに、今回は主演がジョージ・クルーニーですからね。これは面白く無いわけがありません。

で、見てみたら予想通り、ユーモアの面があって、所々笑えながらも、考えさせられる社会派な面もあるドラマ映画という、過去2作と同様の面白さに満ちている映画でありました。

さらに。これがこの映画最大のポイントと言っても過言では無いと思いますが、もう、ジョージ・クルーニーのダンディズムがエラい事になってましてねぇ。スーツケースを引きながら空港を颯爽と歩くクルーニーのあまりのカッコよさと言ったら、もう、見てて眩暈がしてくるぐらいでしたよ。「いったい、どこまで行くんだ、この男は」とかわけの分からない事を思ってしまいましたね。

さて。今回のクルーニーの役どころは、リストラを敢行しようとしている企業に雇われ、代わりにクビを宣告する、「クビ宣告代行人」という、不況ならではな職業に就いている男です。でも、リストラをしなきゃいけないほど金に困ってる企業が、わざわざ金で人を雇って代わりにクビ宣告をしてもらうなんて、あるんですかね。「ソイツを雇い続ける事で発生する人件費よりは安くつく」という事なんでしょうか。

で、この「主人公が仕事をする描写」という辺りで、突然クビを切られた人達の悲痛な叫びや訴えというものを、見ていて深刻で重苦しくならない程度に見せてきます。これは、今現実に全米で(日本でも)巻き起こってる事ですからね。社会派的で興味深いメッセージです。

でも、このリストラ関連は、映画のテーマ的には、枝葉の部分でしかなくって、どうも、根幹をなしているのは、「人は結婚すべきか、独身でいるべきか」みたいな所にある、という印象のストーリーなんですよね。う〜む、これはあんまり関心の無い話題ですねぇ。

主人公は、年に300日以上出張していまして(アメリカ中の企業から依頼が来る為)、一応、帰る家は持っているものの、まあ、ほとんど帰る事は無いわけですよ。要するに、「家族」や「家庭」というものを持っていない人なんです。

で、ストーリーが進むにつれ、研修の為に出張に同行させていた新人の若い女と、結婚観について議論したり、気の合う恋人が出来たり、妹の結婚式に参加する事になったりといった話が出てきて、そのうちに、「自分がいかに孤独だったのか」というのに気付いていくんです。

でも、この主人公が、出張の毎日で家庭を持たないという今の生活が「非常に気に入っていて、マイルを溜めるのが楽しみでしょうがない」という描写が序盤に出てくるんですけど、これが、見ていて本当に楽しそうなんですよね。別に、こういう生き方をしている人がいても悪くないだろうし、実際にいるんだろうと思います。むしろ、ちょっとした憧れすら抱いてしまうぐらいですよね。

そして、主人公だって、この生活スタイルを気に入るきっかけとか、家庭を持ちたくない理由というのがあったと思うんですけど、そういう面の主張が全然無いんですよね。まあ、もしかしたら「習慣で続けていて、いつの間にかそれが自分で気に入っている生活スタイルだと思いこんでいた」という事なのかもしれないですけど、前半の主人公の様子を見る限り、特に不自由の無い、快適な生活のように見えました。逆に、「家族と家庭を持つ」という生活の方が、本当に今の生活よりもいいのか、という面において、あんまり説得力が感じられませんでした。

別に、悪い事を主張しているわけではないんで、映画のメッセージに対して反抗するわけではないですけど、何と言うか、別に今更問われなくても、当たり前の事なんじゃないかと思うんですよね。それよりも、「年間300日以上出張」という、我々庶民とはかけ離れたライフスタイルに対する新鮮さと羨望の意識から、映画に対して「野暮な事言わずに、主人公の好きにさせてやれ」とか思ってしまいましたねぇ。

←前に戻る

←前に戻る エルム街の悪夢

エルム街の悪夢 <個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想>

<個人的感想> ←前に戻る

←前に戻る