※星マークの評価ポイントは、映画の完成度や客観的評価を表すものではなく、個人的にどれぐらい楽しめたかを表すものです。

ミラーズ

<MIRRORS>

◎満足度 ★★★★★

(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎評価度 ★★★★☆

(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)

◎リピート度 ★★☆☆☆

(今後、何回も見たいと思えたかどうか)

◎ストーリー ★★☆☆☆

(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)

◎キャスト ★★★☆☆

(キャスティングが良かったかどうか)

◎キャラクター ★★☆☆☆

(登場キャラクターの面白さ)

◎映像 ★★★☆☆

(映像がどれぐらい凄かったか)

◎音楽 ★★★☆☆

(音楽が印象的だったかどうか)

◎期待度 ★★★☆☆

(見る前の期待に応えてくれたかどうか)

◎ボーナス点 ☆☆☆☆☆

(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)

合計 27点 (50点満点中)

<個人的感想>

<個人的感想>

鏡を見ていると、時々、「この中に別の世界が広がっていたりしないだろうか」とか「鏡に映ってる姿が、こちらと違う動きをしたら怖いだろうな」といった事を考えてしまう時がありますが、そういう、どこか神秘的な面を持っている鏡を通して怖い事が起こる、というのは面白い設定だと思います。

ただ、この映画を見終わった後に、鏡が怖くて見られなくなる、というような事はありませんでしたね。確かに、鏡を見る事で人が死んだりするんですけど、登場人物の少なさのせいで、「鏡に殺される人」が2人しか出ないんですよね。もう3人ぐらい犠牲者が出れば、鏡に対する恐怖感ももっと増して感じられたと思うんですが。

始まりは、焼けたデパートにあった大きな鏡だったんですけど、そこから呪いのようなものが広まりだすと、世界中、どこの鏡からでも人を襲う事が可能になるんです。

なので、鏡側が人を襲う気満々なら、もう、世界規模の殺戮を行う事も可能というポテンシャルがあるんですけど、残念ながら、この鏡は無差別に襲い掛かるわけではなく、「本体の鏡を覗き込んだ人と、その家族」が対象なんですよね。狙われた人にとっては大変ですが、どうにも、狭い世界の話に思えてしまいます。

まあ、そこは、「もしかしたら、映画館のトイレの鏡とかも、覗き込んだら命を狙われてしまうかも・・・」といったふうに想像力を働かせれば、鑑賞後にも恐怖が持続する事もあったと思うんですけど、そこまで考えませんでしたねぇ。

ところで、“呪い”みたいな漠然としたものが追って来るというのは、『呪怨』や『リング』といった、日本製ホラーのネタみたいです。で、実はストーリー展開も、この手の映画と似たような流れを見せてくるんですよね。主人公が呪いの大元を探して奔走するという展開になっていくんです。

予告では特にリメイク映画とは言ってなかったんで、ハリウッドがついにこのパターンのストーリーをオリジナルの映画で取り入れたのかと思ったら、実は元は韓国の映画だったらしいですね。

タイの映画のリメイクである『アイズ』も同じような展開になっていきましたけど、何で、アジアのホラー映画はどれも似たような話ばかりなんでしょうかね。それとも、たまたまリメイクされたのが、同じようなストーリー展開の映画ばかりだったのか。まあ、先の気になる面白いストーリーだったんで別にいいんですけど、でも、そろそろ違う展開を見たい気もします。

呪いとか、実体の無いものに襲われるような映画の場合、恐怖シーンは「ゾクっとくる怖さ」を追求したタイプの方が面白くなるし、映画の雰囲気に合うと思うんですけど、この映画の恐怖シーンの演出は、ほぼビックリ演出とグロの直接描写のみという、いかにもアメリカ映画的な力技ばかりだったんですよね。

ホラー映画としては、完成度が高いわけでもなければ、目新しい点があるわけでもないという、いわゆる「そこそこ」な映画なんですけど、そこは、何といっても主人公がジャック・バウアーという事で、他の映画には無い面白さが感じられましたね。そりゃ、「あのジャック・バウアーが鏡と対決する」なんて、新鮮以外の何物でもないですよ。

もちろん、演じてるのがキーファー・サザーランドというだけで、役柄も役名もジャック・バウアーとは違うんですけど、でも今回のベンというキャラ、「元刑事」という設定で死体を見慣れていたり、銃まで携帯していたりしますし、さらに、服装もジャックっぽいですし、捜査の進め方の強引さもジャック風という、何とも「我々がキーファーに抱くイメージそのまま」みたいなキャラクターなんですよね。

今回、敵が実体の無いような存在だったから良かったようなものの、殺人鬼系の敵だったら、最初に出会った所で撃ち殺して映画が終わってたところですよ、きっと。

ただ、このベンには、ジャックと大きく違う所が一つありました。それは、「驚かされるよな事が起こると、やたら派手なリアクションをして驚く」という事です(笑)。それで主人公の感じている驚きと恐怖が観客にも伝わるようならいいんですけど、それこそ、「いくらなんでも驚きすぎだろう」と見てて引くぐらいなんですよね。

でも、この「ジャック=キーファーが飛び上がって驚く」という姿は、何か面白いです(笑)。恐怖演出が派手目なんで、演技もこれぐらい派手な方が映画には合ってたようにも思えましたしね。

残酷描写の方も、数は少ないながらも派手さはかなりのもので、この辺りは監督お得意の描写といった所なんでしょうかね。劇中に出てくる数少ない犠牲者の中に、数多のホラー映画の中でも、滅多にお目にかかれないような残酷な死に様を見せてくれる人が出たりしましたし、そういう残酷な場面をきちんと映してきている辺りはさすがでした。

まず、ホラー史には残らない映画だと思いますけど、スター主演のA級ホラー映画としては十分に楽しめる、このめでたい時期にもピッタリな映画でした。

ワールド・オブ・ライズ

<BODY OF LIES>

◎満足度 ★★★★☆

(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎評価度 ★★★★☆

(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)

◎リピート度 ★☆☆☆☆

(今後、何回も見たいと思えたかどうか)

◎ストーリー ★★☆☆☆

(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)

◎キャスト ★★★☆☆

(キャスティングが良かったかどうか)

◎キャラクター ★★☆☆☆

(登場キャラクターの面白さ)

◎映像 ★★★★☆

(映像がどれぐらい凄かったか)

◎音楽 ★★★☆☆

(音楽が印象的だったかどうか)

◎期待度 ★★★☆☆

(見る前の期待に応えてくれたかどうか)

◎ボーナス点 ☆☆☆☆☆

(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)

合計 26点 (50点満点中)

<個人的感想>

<個人的感想>

ここ数年、やたらワイルドな役柄を好んで演じてきているディカプリオですが、この映画でも、テロとの戦いの最前線で活躍するCIA捜査官をワイルドに演じていました。もちろん、「ワイルド・ディカプリオ」の必需品である、ヒゲも付いています。

さて、「テロとの戦い」の現場がどういうものなのかを描いた映画ですが、まず、“テロ”というのがどんなに卑劣な行為なのかを改めて思い知らされましたね。街中で爆弾を爆破させて、一般市民に犠牲を出すなんて、分別のある大人がする事とは思えません(分別が無いからやる、という話なんでしょうけど)。

大量殺人を何とも思ってないような奴は大抵、神を信じていたりするものですが、「もしこの人達に“信仰”というものが無かったら、どれだけ多くの人が犠牲にならずに済んだんだろう」なんて事を考えてしまいますね。

まあ、そういうテロリスト達が、「なんでテロリストになったのか」、という面には色々と同情の余地があるような背景があるのかもしれないですが、今、現在、罪も無い人の虐殺を企んでるテロリスト共を阻止してくれるのが、この映画のディカプリオ演じる主人公フェリスのような人達なんですよね。「頑張れ!」と応援せずにはいられません。

フェリスは、現地に潜入してテロの動向を探るという任務をしているので、現地の言葉や文化に精通しています。そこで、そういう知識や経験からくる勘というものもあるんですが、アメリカのCIA本部から指令を出す側とは意見が合わない時もあるんです。

この、指令を出す側であるラッセル・クロウ演じるホフマンという男がまた、現地である中東の事を「人の住む所じゃない」程度にしか思ってないんですよね。最近のテロ事情に関してはもちろん詳しいんですけど、地元に隠れている首謀者を見つけ出す能力があるとは思えません。

フェリスの作戦に裏からちょっかいを出して邪魔をしたりするんですけど、わざと邪魔してるわけじゃなくて、本人としては、自分の作戦の方がいいと思っていたりするんですよね。

結局、この「上から指令を出すだけの、現場を知らない人間」という輩どもが、訳の分からない指令を出してさらに現場を混乱状態に陥れて、現地の一般人を巻き込んだりして、テロを増やす原因になってたりするんでしょうねぇ。この映画でそういう事が描かれていたわけではないんですけど、あのホフマンのふるまいを見てるとそんな事を思ってしまいます。

なので、この映画を見て思うのは、「テロとの戦いは大事だ」というのと同時に、「それをアメリカに任せていたら傷口が広がるだけだ」という事なんですよね。

ホフマンが、現場で大怪我をしながらも頑張っているフェリスに対して、家で子供の世話をしながら指令を送る様は、何か見てて腹が立ちそうでしたよ。でも、そんなホフマンをラッセル・クロウが「どこか憎めないような奴」として演じているのか、映画を見てる間はブラックジョークを見てるような雰囲気になってましたけど、「実際、指令を出す側のお偉いさんなんて、どいつもこんな感じなんだろうな」と思うと、ねぇ。何でこんな連中が「偉い立場」にいられるんだろうと思わずにはいられません(まあ、CIAに限らず、どこの世界でも、“偉い立場の人”というのは、現場の事を知らなかったりするんでしょうけどね)。

ちなみに、前半でアクションシーンが出てくるんですけど、これがかなりの迫力がある、実にいい場面でした。

『ブラックホーク・ダウン』でお馴染みの名セリフ「RPG!!」がここでも登場してましたけど、やっぱり、迫力ありますねぇ。ディカプリオのアクション演技もすっかり板についてきましたし、このままアクション俳優転向とかしてくれても、私的には一向に構わないんですけどね(あるいは、オスカーを獲れたらしばらくこっち方面に来るかも。これだけワイルドな役柄を好んで演じてるという事は、それなりの「マッチョ志向」というのがあるに違いない・笑)。

地球が静止する日

<THE DAY THE EARTH STOOD STILL>

◎満足度 ★★★★☆

(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎評価度 ★★★☆☆

(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)

◎リピート度 ★☆☆☆☆

(今後、何回も見たいと思えたかどうか)

◎ストーリー ★★☆☆☆

(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)

◎キャスト ★★★★☆

(キャスティングが良かったかどうか)

◎キャラクター ★☆☆☆☆

(登場キャラクターの面白さ)

◎映像 ★★★☆☆

(映像がどれぐらい凄かったか)

◎音楽 ★★☆☆☆

(音楽が印象的だったかどうか)

◎期待度 ★★☆☆☆

(見る前の期待に応えてくれたかどうか)

◎ボーナス点 ★☆☆☆☆

(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)

合計 23点 (50点満点中)

<個人的感想>

<個人的感想>

『地球の静止する日』のリメイクです。微妙に、オリジナルと邦題が違うんですね(『遊星よりの物体X』のリメイクが『遊星からの物体X』になったみたい)。

オリジナルは白黒時代の古の映画で、こういう場合、私はオリジナル未見の場合が多いんですが、今回は何と、このリメイクを見る前日にオリジナルをレンタルで見てみたんです。オリジナルと比較しながら見られるというのも面白いものなんですねぇ。

ストーリーも、冷戦の脅威が背景にあったオリジナルからはまた変化していて、似たような話ながらも違うテーマを語っているかのようで興味深かったですし、何よりも、宇宙人の乗り物やロボットの造形といった、ビジュアル面の変化はかなり著しかったですね(特に、ゴートのビーム攻撃は相当クールになりました)。これは、特撮技術の進歩の賜物なんですけど、他にも、科学面の進歩の影響というのもあるんでしょうね。人類よりも文明が進んでいるような連中は、科学的に考えたら、もはや円盤型の宇宙船になんて乗ってこないんでしょう。あと、今更人間と同サイズのロボットを連れてきても、あんまり脅威に思えないですしね。

オリジナルの時は、人類が文明的にまだ未熟だった為に、宇宙人の来訪というオオゴトに対処出来なかったというような印象を持ったんですけど、では、それから50年経った今、果たして人類は宇宙人を迎え入れられるほど成長しているんだろうか。

という興味があったんですけど、いやぁ、全然変わって無かったんですね。と言うか、当時よりもさらに悪くなってるような。凶暴さとか粗野な感じは多少薄まった感はあるんですけど、代わりに狡猾になってきたみたいな感じですかね。こりゃ、お偉い天上の宇宙人様に消される決断をされてしまうのも無理は無いですな。

ですが、いきなり現れて、「君達は成長の兆しが見えないから、滅ぼします」という、この宇宙人側の理論も相当乱暴ですよね。「お前らは何様だ」と。文明を滅ぼす事に何のためらいも無いなんて、とても平和を願ってる連中の考える事とは思えないです。

何とも、腹立たしい宇宙人の理論ですけど、この映画の言いたい点もここにあるように思えるんですよね。オリジナルも、“星”を、地球内の各“国”に置き換えて考える事の出来る内容でしたけど、今回も、他所の国に対して、自分の国の価値観でもって存続を判断するという、何だか、某超大国がやってそうな事を、この映画の宇宙人が地球に対してやってるわけなんですよね。

ただ、一方で、宇宙人の言ってる事も間違いではなかったりするんです。確かに地球人は、自分の星に対して良い選択をしてきませんでした。上から責められるのも仕方が無い面もあるんです。

ですが、ここで最近流行のフレーズ、「私たちは変われる!」がこの映画でも登場するわけですよ。ただ、「危機的な状況に追い込まれないと変わろうとしない」という残念な面が露呈してしまいましたけど、まあしょうがないでしょう。それが人間というものです。

そして、宇宙人の代表者であるクラトゥも、「地球を守る為に、そこに住んでる人類を根絶やしにする」というジェノサイド的な思想を変化させていく、というのも面白い展開です。真の平和の為には、攻める側、攻められる側、どちらも変化が必要なんでしょうね。

と、ストーリー面には色々と考えさせられる所がありましたけど、どうも、映画的にそんなに面白味が感じられない、という印象でしたね。あんまり終末感が無かったですし、世界規模の話だという実感もそれほど湧きませんでした。一見、壮大な話なのに、何か“狭さ”が感じられて、大作映画っぽさが薄いんです。

ですが、前半部分は、「いかにも正月映画だ!」と思うぐらいのSF大作魂が感じられて良かったんですよね。特に、「もし現実に、宇宙人とのファースト・コンタクトが起こったら」というのを、リアリティ溢れる演出で語ってきていた前半30分ぐらいまでは、見ていて非常に興奮させられました。屈指の頭脳を持つ科学者集団が宇宙人の来訪という事態に対してどう対処していくのかというのが見てて実に興味深かったです。

やっぱり、後半で失速する映画というのは、どうしても印象が薄くなってしまうんですよね。例えば、「前半の面白さ8、後半の面白さ2」の映画と、「前半の面白さ2、後半の面白さ8」の映画だと、面白さの総合は同じのはずなのに、後者の方が圧倒的に好印象に思えるんです。

まあ、この映画だって、人のよっては「後半の方が面白かった」と感じる人もいるでしょうし(都市崩壊といった、派手な見せ場も出てきますし)、あくまでも主観の話ではあるんですけどね。

この映画で、クラトゥが「地球人はダメだ」と思ったのも、「やっぱりいい面があるかも」と思うのも、結局の所、「地球に来てから、誰に出会ったのか」という点だけで判断されてるんですよね。なので、私の「後半があまり面白くなかった」という感想だけを見てこの映画の出来を判断するのは早計だというのは一応言っておきたいです(笑)。

ウォーリー

<WALL・E>

◎満足度 ★★★★★

(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎評価度 ★★★★★

(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)

◎リピート度 ★★★☆☆

(今後、何回も見たいと思えたかどうか)

◎ストーリー ★★★★★

(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)

◎ビジュアル ★★★★☆

(登場キャラの絵の好み)

◎キャラクター ★★★★☆

(登場キャラクターの面白さ)

◎映像 ★★★★☆

(映像がどれぐらい凄かったか)

◎音楽 ★★★☆☆

(音楽が印象的だったかどうか)

◎期待度 ★★★★☆

(見る前の期待に応えてくれたかどうか)

◎ボーナス点 ☆☆☆☆☆

(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)

合計 37点 (50点満点中)

<個人的感想>

<個人的感想>

あんまり、CGアニメ映画に多大な期待と関心を持つという事が無いんですが、この『ウォーリー』は、最初に予告編を見た時から非常に気になっていました。何故かと言うと、まず、ウォーリーの造形と動きが、私の中の何かを刺激するらしく、見てて可愛らしく思えてしょうがないんです。そして、ゴミ掃除ロボットであるウォーリーが、人類が汚した地球を数百年間、一人で掃除し続けているという設定が、もういじらくって、これだけで泣けてくるぐらいですよ。

で、本編を見てみたら、内容の方も、「ロボット同士の、清々しいラブストーリー」という、また何とも可愛らしいものなんですよね。

ウォーリーの恋のお相手のイヴは、未来的で洗練されたフォルムという感じで、見るからに作業用といった雰囲気のウォーリーとはエラい違いです(ipodがモデルらしいですが、私は最初見た時、ゴミ箱がモデルかと思ってしまいました・爆)。

この、2体の間にかなりの年数による技術の進歩が隔たってる事で、どことなく、「身分違いの恋」みたいな雰囲気が感じられるんですよね。

さらに、当初は、動くものを見たらビームを発射するという危険なマシーンな感じだったイヴが、段々とウォーリーに心を開いていく(ように見える)展開には、何だかドキドキしてしまいます。

主役のロボットが、お互いの名前を電子音みたいな声で言い合うしか出来ないという事で、セリフではなく、動きで心情を感じさせるような場面が多いんですけど、そのせいか、各キャラのアクションが実に見事なんですよね。滑らかだし細かいしで、この辺りはさすがピクサーといった所です。

ウォーリーの、宝物を発見した時の一連の行動とか、誤って、友達のゴキブリ(のような虫)を踏んでしまった時のリアクションとか、動きに“感情”が感じられるんですよね。あと、イヴの滑空する姿も非常に優雅で、見てて気持ちよかったです。

動きもいいですけど、音声からも結構、感情が感じ取れるんですよね。ただ相手の名前を呼ぶだけですけど、ちゃんと、状況によって、声の調子に変化があるんです。これもまた実に可愛らしかったんですよねぇ。覚えたての言葉を頑張って使ってるみたいな感じで、またいじらしい雰囲気があるんです。

と、この映画に喜ぶ一方で、本来なら考えてはいけないような事を気にしたりするという面もあったりしました。

例えば、700年も連続稼動出来るようなロボットが存在し得るのか、とか、高いところから落ちても故障しなかったり、大気圏で燃え尽きないような装甲を、小型の掃除ロボットが持ってるものなのかとか。さらに言えば、そもそも、ロボットが感情を持つという事が有り得るのかと。ウォーリーがイヴに近づきたいという欲求が出るのは、果たして、人間で言うところの“恋”に相当するものが原因なのだろうか。

こんな事を思ってしまう事自体が非常にバカバカしいものなんですけど、ディテールの面とかがかなり細かく描かれていて、アニメ映画ながら、実写映画と変わらないぐらいの「リアルさ」というのが感じられるんです。その為、こういうマンガ的な描写に対して「あれ?」と思ってしまうんですよね。多分、これが手描きアニメだったら、こういった点も全く気にならなかったんじゃないかと思います。

まあ、感情面に関しては、まずウォーリーが「高度な学習機能を持ったAIを搭載している」と仮定して、「そんなAIが700年も放置されていたら、どんな状態になってるかなんて分かるわけがない」という所からの、「ロボットが感情のようなものを持っているように見えても不思議じゃないのかもしれない」と、かなり遠回りしましたが、自分の中で納得させる事は出来ました。

ただ、その一方、ウォーリーが高い所から落ちたり、雷に打たれたりするという描写は、見ていて思わず「ウォーリーが壊れてしまうのでは!」と本気で心配してしまうんで、何だか心労が溜まりそうでした(笑)。

これはアニメ映画なんで、当然、そんな所で主役が壊れるわけがないんですけど、「ウォーリーがダメージを受ける」→「故障を心配してハラハラする」→「そういうのが大丈夫な設定なのかと思って安心する」という手順がいちいち脳内で繰り返されてしまうんです。何か、変な感情移入の仕方をしてるみたいですけど、ウォーリーみたいな可愛らしいものが可哀想な目に遭う姿というのはどうにも見ていられないんですよね。

こういった点は、多分、空想力さえあれば余裕でスルー出来る問題なんだと思うんです。なのに、歳のせいなのか、その能力が落ちてきてるようで、本来、無意識の内に空想による脳内補完をしてなきゃならない所で引っかかってしまってるんでしょうねぇ。

もし10年前に見ていたら、この映画にもっと素直に感動出来ていたんじゃないかと思って、ちょっと悔しくなってしまいます。

(ネタバレ感想有り)←読みたい人はクリックしてください

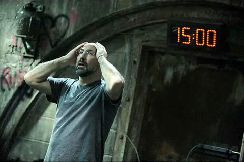

ソウ5

<SAW V>

◎満足度 ★★★★☆

(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎評価度 ★★★☆☆

(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)

◎リピート度 ★☆☆☆☆

(今後、何回も見たいと思えたかどうか)

◎ストーリー ★★★☆☆

(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)

◎キャスト ★☆☆☆☆

(キャスティングが良かったかどうか)

◎キャラクター ★★☆☆☆

(登場キャラクターの面白さ)

◎映像 ★★☆☆☆

(映像がどれぐらい凄かったか)

◎音楽 ★★★☆☆

(音楽が印象的だったかどうか)

◎期待度 ★★★☆☆

(見る前の期待に応えてくれたかどうか)

◎ボーナス点 ☆☆☆☆☆

(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)

合計 22点 (50点満点中)

<個人的感想>

<個人的感想>

殺人鬼ジグソウが大活躍する人気シリーズ『ソウ』も、今回で早くも5作目です。あっと言う間に『リーサル・ウェポン』を抜き、『ダーティ・ハリー』に並んでしまいました。そして、きっと来年には『ロッキー』に並んでしまうんですねぇ。こりゃ、『13金』を抜くのも時間の問題か。

さて。上で例に出したシリーズ物と違って、どうにも一作目の惰性で作られ続けている感のあるシリーズで、今回も、ほとんどが「前作までの舞台裏の話」みたいなストーリーで、新作映画を見てるという気があんまり無かったです。

しかも、私はその大元の一作目が好きじゃなかったりするんで、もはや何の期待も無く、「ここまで付き合った以上、意地で見続けてやる」という意気込みだけで見に行ったんですけど、実は、見終わった後の満足度は今回がシリーズ最高だったんです。

映画としては、個人的には『2』が一番良かったと思うんですが、その『2』も、見終わった後は「イヤな映画だったなぁ」という思いが残ったのに、今回は、そういうネガティブに思える点が無かったんですよね。

「何故なんだろう」と色々と考えてみたんですが、その理由が自分でもよく分からないんですよねぇ。シリーズ中最も印象の薄かった『4』とおんなじような内容だったのに。

でも、どうもこれまでよりも、残酷シーンにおける「痛々しさ」が多少薄かったような気がしたんですよね。手を潰したり、腹を割いたり、首が飛んだりと、残酷のフルコース状態ではあったんですけど、見せ方に変化が出てきたのか、不快感がこれまでほど無かったんです。

そして、ゲームのルールも、これまでよりも拷問度が低いようで、「もし上手くやってれば、死なずに脱出できそうだぞ」と思えるようなものなんですよね。これまでのゲームは、ジグソウ曰く「チャンスを与えていた」という事なんですけど、とてもチャンスとは思えないような、「結局、助かるには死ぬような思いをしないといけない」みたいな感じでしたからね。

ゲームの残酷度が下がった分、参加させられてるプレーヤー(と言うか、被害者・笑)の心理面の方に興味と面白さが向くようになったようで、それで今までよりも面白く感じられたのかもしれません。

また、ジグソウの後継者を追うFBI捜査官のサスペンスストーリーの方も、結構興味深く見られましたし、今作の目玉である、過去のシリーズの舞台裏シーンも、ジグソウのゲームのメイキングを見てるみたいで面白かったです。

今作と『4』は、『3』までのストーリーのでがらしで作られたみたいな内容でしたが、どうも、それも今回で完全に出し切ったような感じです。『3』のラストで死んだジグソウが今回もまだ出てるというのは驚きですけど、もう過去の回想シーンでもジグソウの登場場面は出し尽くしたでしょう。

なので、次回作はまた新しくストーリーを作り出さないといけないと思うんで、どうなるのか楽しみになってきました。

ただ、次回作でもまだジグソウがしぶとく出てきたらどうしよう(でも、それはそれで面白いかもしれない・笑)。

デス・レース

<DEATH RACE>

◎満足度 ★★★★★

(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎評価度 ★★★★★

(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)

◎リピート度 ★★★☆☆

(今後、何回も見たいと思えたかどうか)

◎ストーリー ★★★★☆

(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)

◎キャスト ★★☆☆☆

(キャスティングが良かったかどうか)

◎キャラクター ★★★☆☆

(登場キャラクターの面白さ)

◎映像 ★★★★☆

(映像がどれぐらい凄かったか)

◎音楽 ★★★★☆

(音楽が印象的だったかどうか)

◎期待度 ★★★★☆

(見る前の期待に応えてくれたかどうか)

◎ボーナス点 ★☆☆☆☆

(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)

合計 35点 (50点満点中)

<個人的感想>

<個人的感想>

カルト映画として一部のマニアに大人気の映画『デスレース2000年』のリメイクです。

で、珍しく私もオリジナルを見た事があるんですが、私にとっては全然面白く無い映画でした。特に、レースのルールの一つである、「一般市民をひき殺すと得点になる」というのが、見てて非常に不快でしてねぇ。倫理的に許せないと思ってしまって、ブラックジョークとして楽しむ事すら出来ませんでした。

それが、今回のリメイク版では、「人をひき殺して得点」というシステム自体が無くなりましたし、しかも運転者が(要するに、死ぬ可能性があるのが)囚人だけというのがいいですね。良心の呵責無く「最高の娯楽」として楽しめました。いやぁ、「囚人なら死んでも倫理的に問題無い」とは、また素晴らしいまでの偽善っぷりですな(笑)。でも、参加も自由意志なんですし、オリジナルで死ぬ人々よりは「犠牲者」という感じはしないですからね。

さて。舞台が監獄島になり、レースに参加するのも全員囚人という事で、オリジナルには全くなかった、「刑務所映画」の雰囲気があったのは面白いですね。「改造車による命賭けのカーレースを、娯楽として一般人が楽しんでいる近未来の世界」という大元の設定のみを活かした、全くの別物の映画という印象で、さすが『ドーン・オブ・ザ・デッド』のユニバーサル製作の映画だなとか思ったものでした。

車のデザインも、奇抜だったオリジナルと違って、ひたすらに無骨です。デザイン的な面白さは無いんですけど、このゴツゴツした感じは、どちらかと言うと、『マッド・マックス2』みたいな、荒廃した近未来系の物々しさがありましたね。それに、舞台を考えると、むしろ自然で違和感の無いデザインとも言えますからね。

そして、「囚人が命を賭けたレースをする」という話なので、かなりデンジャラスな雰囲気が映画全体から漂ってるんですけど、レースにはしっかりルールが設定されていますし、刑務所内の法を無視するような行動をとる奴もあまりいませんでした。何だか「統制のとれた無法地帯」みたいな感じで、普通の刑務所映画よりもちょっと安心して見ていられましたね。

主演のジェイソン・ステイサムの、シャープで寡黙なタフガイという雰囲気も、映画にバッチリとハマっていました。思えば、『トランスポーター』シリーズでは、思ったよりも運転するシーンが出なかったんで、この映画でようやく、“ドライビング・ステイサム”の魅力が満喫できましたね。代わりに、カンフーシーンが出てきませんでしたけど、これは、主人公の役柄に合わせての事らしいです。どうやら、セガールやジャッキーとは違う路線のアクション俳優らしい(笑)。

映画のビジュアル面も作りこまれてる感があって非常に良かったですし(レース開始前の、各レーサーの紹介ショットとか、ランキング画面とか、「番組の演出」関連の映像もクールで良かったです)、重々しくて危険な感じのスコアも実にカッコよくて、確実に映画を盛り上げていました。

そして何と言っても、肝心のレースシーンの「CGに頼らず、実写で勝負する」という点は素晴らしかったですね。今年は『スピード・レーサー』という、超傑作レース映画がありましたが、あの映画とは全く別種の楽しさがありました。思えば、『ドリヴン』もクラッシュシーンなんかはCGを使っていたりしたんで、レースシーン全編から、本物ならではの迫力と重みが感じられる映画というのも久々なような気がします(まあ、レース映画自体をほとんど見てないせいもあるんですけどね。『ワイルド・スピード』シリーズも一作目しか見てないですし)。

そんな、リアル志向のレースシーンの中、「『マリオカート』かよ」と思うようなゲーム性がレースにあるのがまた面白いんですよね。

各車にはそれぞれマシンガン等の武器が搭載されてるんですけど、それがいつでも自由に使えるというわけではなく、武器の類は全て電子制御をされていて、地面にあるプレートを通過しないと使用可能にならないんです。ほんと、レースゲームにおける「アイテム入手」みたいな感じなんですよね。

コース自体も、刑務所島そのものを利用しているという設定で、サーキットや公道でのレースとはまた全然違う面白さがあるんですけど、さらに、こういうゲーム性があるおかげで、同じコースを回っても、レースに単調さが出ないんですよね。これは面白いシステムだなと思いましたねぇ。

あと、レース2日目に突如として登場した(まあ、伏線はありましたけど)、所長特製の殺戮モンスターマシン“ザ・ドレッドノート”の存在には驚きました。出た瞬間、「ボスキャラが出てきた!!」と思って、かなり興奮させられましたよ。こんなの、レースゲームでも出てこないですからね。

で、コイツがまた、圧倒的なまでの破壊力でもって、雑魚の乗る車を次々破壊していくんですよね。その巨大さといい攻撃力といい、何かもう、見てて惚れ惚れしてしまいます。そして、そんなボスキャラに、主人公とライバルが一時的に手を組んで立ち向かうみたいな展開になるんですよ。この辺りは興奮し過ぎて鼻血出るかと思ったものでした。

で、最終的には、予告編でも出ていた、大クラッシュシーンが出てくるわけですけど、この、スローで描写されたボスキャラのクラッシュシーンは、もう芸術的なショットだとか思いましたね。鳥肌立つほど興奮しましたよ。

人の死をショーにしているわけなんですけど、劇中で視聴者が増えるような展開になればなるほど、見てるこちらのテンションも上がっていくんですよね。劇中の庶民同様、このデス・レースを「最高の娯楽」としか思えませんでしたねぇ。だって、映画なんで、実際は誰も死んでないわけですからね。それを分かったうえで楽しんでるんですよ(誰に対する言い訳だ・笑)。

でも、映画の中には、デス・レースを喜んで見ている庶民の映像が出てこないんですよね。視聴率の数字として「○万人が楽しんでいる」というのがただ示されるだけで。この「人の死に熱狂する庶民の映像が無い」というのは、「人の死をショーとして楽しむのはいかがなものか」という面に関してこの映画は何のメッセージも無いというのを表しているんじゃなかろうか。きっと、だからこそ、レースに参加するのが、死ぬのを見ても胸が痛まない連中に設定されてるんだな。

D-WARS ディー・ウォーズ

<D-WAR>

◎満足度 ★★★★☆

(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎評価度 ★★★☆☆

(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)

◎リピート度 ★★☆☆☆

(今後、何回も見たいと思えたかどうか)

◎ストーリー ★★☆☆☆

(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)

◎キャスト ★☆☆☆☆

(キャスティングが良かったかどうか)

◎キャラクター ★★☆☆☆

(登場キャラクターの面白さ)

◎映像 ★★★★★

(映像がどれぐらい凄かったか)

◎音楽 ★★★★☆

(音楽が印象的だったかどうか)

◎期待度 ★★★☆☆

(見る前の期待に応えてくれたかどうか)

◎ボーナス点 ★★☆☆☆

(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)

合計 28点 (50点満点中)

<個人的感想>

<個人的感想>

「巨大怪獣が現れて、町を破壊する映画」なのかと思っていたら、出てきたのは巨大ヘビでした。まるで「UMAが出てくるのかと思ったら、ワニが出てきた」的なフェイントですが、形状がヘビというだけで、サイズは怪獣のそれなので、あまり「騙された!」という感じは無かったですね。

それに、巨大ヘビだけでなく、他にも多彩なクリーチャーが出てきてくれました。空を飛びながら口から火球を吐いて攻撃してくる翼竜型モンスターに、大砲を背負った4つ足恐竜型モンスター、ライフルの弾を弾くシールドを装備した歩兵部隊、足の速いガリミムス(『ジュラシック・パーク』で草原を群れで走ってた奴)っぽいモンスター、と色々出てきますし、もちろん、それぞれかなりの数の大部隊となっています。

で、こんな恐ろしい怪獣軍団に、我等が米軍が立ち向かうわけですよ。こちらも、武装ヘリに戦車、アサルトライフル(かどうかは分からないんですが、そんなような武器)を装備した兵士達に、ついでに、寂しいハンドガンを装備した地元警察まで参戦。

そして、このファンタジックな怪物軍団と、近代兵器を使用する軍隊が、日中の街中でもって正面から大激突するんです。兵士達が「一斉射撃!」とばかりに、バリバリ撃ちまくったと思ったら、敵さんも火球や大砲をドカンドカン撃ってきますし、鎧軍団もギャンギャンと攻めてきます。空ではヘリと翼竜のドッグファイトが繰り広げられ、そこいらじゅうで爆破が起こり、火柱があがりで、もう派手な事、派手な事。

そして、素晴らしい事に、CGの質がA級大作映画クラスの立派なものなんですよね。そのレベルの高いCGでもって、結構な時間を掛けて、「怪物軍団と軍隊の正面激突」というシーンを、逃げずに、しっかりハッキリと描写してきた所は、まさに賞賛すべき所です。だって、こういうのこそ、普段から我々が見たいと思ってる映像じゃないですか。

ちなみに、回想シーンで出てくる昔の韓国の場面において、敵の歩兵部隊と4つ足怪獣の陣形が、『王の帰還』のサウロン軍がゴンドールに攻めてきた時の陣形っぽかったんですけど、きっと、この映画の監督はあの映画を見て大興奮した口なんでしょうね。で、「こういう、ファンタジーの魔物軍団と、現実の軍隊がドンパチやったら、それは素敵な映画になるぞ!」とドキドキしながら思っていたに違いない(日中の街中で巨大なものが暴れまわるという辺りは、『トランスフォーマー』のクライマックスを思い出しましたけど)。

ただ、残念なのは、この世紀の大バトルに、メインキャラが誰一人絡まないという事ですねぇ。この場面が映画のメインというわけではないんです(結局、一番印象に残るのはここなんですが・笑)。

そのくせ、肝心のメインストーリーがちょっと弱いんですよね。つまらない話というわけではないんですけど。

良い大蛇と悪い大蛇が、「どっちが龍にクラスチェンジ出来るか」を競い、配下の光の軍団と闇の軍団が、クラスチェンジ用のアイテムの役割がある一人の女を巡って争う、という内容のファンタジックな展開とか、その彼女と、悪い大蛇から守る為に遣わされた戦士との世紀を超えたラブロマンスとか、もっと面白く出来そうなんですけど、でも、「何か変だぞ」と思うような点が所々に出てきてしまって、いまいち乗り切れないんですよね。

例えば、悪い大蛇の軍勢が、上に書いたような大部隊なのに、良い大蛇側が、空飛ぶ老人と若者だけというバランスの悪さとか、500年前の韓国に転生してきた時は凄いパワーがあったのに、現代のアメリカに現れた時は、思いっきりパワーが落ちていて、敵と戦うどころの話じゃないところとか、「何でこんな設定になったんだ?」と思わずにはいられません。あと、悪い大蛇は平気で姿を現して、破壊活動をしながら目的の女目掛けて突き進んできてるのに、良い大蛇は最後まで姿を見せないんです。やる気あんのか、コイツ。

そもそも、この悪い大蛇が龍に昇格すると世界が大変な事になるというから、みんなで阻止しようと頑張ってるわけなんですけど、かと言って、良い大蛇が龍になったからといって、世界は平和にならないんですよね。

しかも、龍になる為には、その「クラスチェンジ用のアイテムの役割がある一人の女」の命を奪わないとならないわけで、良い大蛇も結局、生贄を必要としてるわけなんです。「何だか、壮大だけど、とっても迷惑な話だな」とか思ってしまいます。

あと、編集が変なのか脚本が変なのか、「主人公とヒロインが、超巨大なヘビから必死に逃走を図る!」というシーンの次に、この二人がカフェに入ってるシーンが出てきたりするんです。他にも、前の晩に魔物のボスに襲われて死にそうになってた主人公の同僚が、次の日に、何事も無かったかのように出社してるなんて場面もありましたね。

ただ、こういう、妙な展開が出るのが許せる映画と許せない映画というのがあると思うんですけど、この映画はギリギリ許せるタイプの映画のような気はするんですよね。映像が立派なんで、つい見ながら期待値が上がっていってしまうんですけど、考えてみたら、内容自体はB級映画みたいなものですからね。妙な点も「B級映画ならではの“味”」と思えなくもないです。現に、一回目に半分眠りながら見てた時は、こういう所が面白く感じられてたような気がしましたからね。

ちなみに、『D-WARS』の“D”は“ドラゴン”のDなんですけど、東洋風の、ヘビ型ドラゴンを映画で見たのは初めてかもしれないですね。翼無しで空をクネクネしながら舞う姿はかなり新鮮な映像でした。CGの質も、『ハムナプトラ3』の3つ首ジェット・ドラゴンより立派でしたしね(笑)。

1408号室

<1408>

◎満足度 ★★★★★

(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎評価度 ★★★★☆

(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)

◎リピート度 ★★★☆☆

(今後、何回も見たいと思えたかどうか)

◎ストーリー ★★★★★

(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)

◎キャスト ★★☆☆☆

(キャスティングが良かったかどうか)

◎キャラクター ★★★☆☆

(登場キャラクターの面白さ)

◎映像 ★★★☆☆

(映像がどれぐらい凄かったか)

◎音楽 ★★★★☆

(音楽が印象的だったかどうか)

◎期待度 ★★★★☆

(見る前の期待に応えてくれたかどうか)

◎ボーナス点 ☆☆☆☆☆

(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)

合計 33点 (50点満点中)

<個人的感想>

<個人的感想>

「幽霊が出るという噂のあるホテル」などに次々と宿泊し、そのレビューを書いては本にまとめているという仕事をしている作家の主人公が、「宿泊どころか、その部屋に入って1時間持った人すらいない」という、最強クラスの怪異部屋に挑む。というストーリーなのですが、怪談話好きな私にとっては、もうこの設定だけでも「なんて面白そうな話だろう!」とドキドキしてしまいます。

まず、オープニングで、いわゆる普通の「曰くつきのモーテル」に強気で突入していく様を描写してきて、主人公が「幽霊や超常現象の類を信じていない人物だ」というのを見せてきます。

そして、本編である所の、「1408号室」に赴く事になるわけですが、一応、私も幽霊の類は信じていないタイプの人間です。一番の理由は「本当にいたら怖いから」なんですが(爆)、もう一つ、「大抵の怪奇現象は、何かしら科学的な説明がつくものだ」と思っているからでもあります。

なので、その部屋で一体何が起こるのかという事に強く興味を持ってしまいますね。多分、主人公も同じような思いでいたんじゃないかと思います。

でも、部屋に入る前に、支配人のサミュエルのとっつぁんがまた、やたらと煽ってくるんですよねぇ。やれ1時間持った奴はいないだとか、やれ50人以上も死んでるだとか。さらに、その部屋で死んだ人の写真をアルバムに収めていて、「皆さんがどういう死に方をしたのか」というのを見せてくるんです。あと、清掃に入ったメイドが発狂したとか、そんなような事も言ってましたね。とどめに、部屋まで見送った後、真顔で「頼むから泊まるな」とか言い残していきましたし。

ここで散々恐怖感を煽らされたんで、部屋に入った時はかなりの緊張感がありましたね。それから最初の怪現象が起こるまで、ドキドキしっぱなしでしたよ。でも、怖い話好きにとっては、この緊張感がまた堪らないんですよねぇ。「いったい、これからどんな事が巻き起こるんだろう」と。まあ、予告編で何が起こるのかはだいたい分かってるんですけど(笑)、そこは、主人公に感情移入をして、知らないふりをしながら緊張して見るんですよ。

さて。結局、予告編で見た通り、もはや怪奇現象では済まないようなオオゴトが部屋で巻き起こっていくわけですけど、同時に、「それらが全て幻覚の可能性がある」という流れにもなっているんですよね。

これがこの映画のストーリーの面白い所だと思うんですけど、部屋で巻き起こっている現象が“超常現象”なのか、それとも“幻覚”なのか、というのを考えながら見ていけるんです。もしかしたら、科学的に説明のつくような現象も混ざってる可能性もありますしね。

でも、どちらにせよ、一つ確実に言える事があるんです。それは、主人公が「かなりヤバい事態に陥ってる」という事です。理由が何であれ、出入り口が閉ざされて脱出不能なんて状況になってしまうんですよね。そして、これまでの宿泊客が何で死んだのかの理由も分かってきて、危険度がさらに身に沁みて分かるようになってきます。

ここからの「1時間、生き延びられるのか」「どうやって脱出するのか」などの展開も非常に手に汗握りましたね。

見てるこちらも、「何が本物で何が偽物なのか」とか「どうすればいいのか」というのを考えてしまい、ストーリー展開に思いっきり入り込んで見られました。そして、このストーリー展開への興味が最後までちゃんと持続するような展開になっていて、最初から最後まで一気に見てしまえますね。

で、全て超常現象だったのか、幻覚だったのか、という事に、クライマックス辺りでだいたいの見当がついたんですけど、ラストでまたそれを揺さぶられるような場面が出てきたりするんですよねぇ。そのまんまエドクレジットに突入するんで、まるでどんでん返し系の映画を見たような衝撃を受けたままエンディングを迎えたみたいな気分になってきます。

思えば、これまでホテル自体や屋敷などに、強力な怪現象が発生するという映画はありましたけど、ホテルの一室のみが舞台というのは珍しいですね。怪談話なんかでは「その部屋のみが異常」というのはよく見る気がしますけど、でも、この1408号室ほど凄いのはさすがにお目にかかった事が無いですねぇ。もう「お化けが出る部屋」なんてレベルではなく、サミュLのとっつぁんが言うように、「邪悪な部屋」なんですよね。

主人公の独り芝居が多いうえに、内面の描写もしっかりやってくるんで(何で幽霊屋敷を巡るなんて仕事をしてるのかというのにも原因があったんです)、主人公に対する感情移入の度合いが結構強めで、結果として、映画を見たというだけでなく、「主人公と一緒に凄い体験をした」という気にもなってきてしまいます。

何やら、キング原作映画中で一番ヒットしたとかいう話ですけど、確かに、それだけヒットするのも頷けるぐらい、ホラー系のキング原作映画の中でも屈指の完成度だったんじゃないかと思いましたね。

(ネタバレ感想有り)←読みたい人はクリックしてください

トロピック・サンダー/史上最低の作戦

<TROPIC THUNDER>

◎満足度 ★★★★★

(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎評価度 ★★★★★

(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)

◎リピート度 ★★☆☆☆

(今後、何回も見たいと思えたかどうか)

◎ストーリー ★★★★☆

(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)

◎キャスト ★★★★☆

(キャスティングが良かったかどうか)

◎キャラクター ★★★★★

(登場キャラクターの面白さ)

◎映像 ★★★★☆

(映像がどれぐらい凄かったか)

◎音楽 ★★☆☆☆

(音楽が印象的だったかどうか)

◎期待度 ★★★☆☆

(見る前の期待に応えてくれたかどうか)

◎ボーナス点 ☆☆☆☆☆

(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)

合計 34点 (50点満点中)

<個人的感想>

<個人的感想>

『ズーランダー』以来となる、久々のベン・スティラー監督作ですが、アクション大作並の制作費が掛かってそうな、「コメディ大作映画」となっていました。有名スターも続々登場という、まるでお祭り騒ぎのような映画ですが、それをコメディ映画としてきちんとまとめ上げた辺り、やっぱり、監督としての手腕もかなりのもののようです。クルーニーやスタローンのような、「監督でも成功出来る俳優」の一人なんでしょうね。

さて。ハリウッドで製作中の大作戦争映画の内幕、といった感じのストーリーなんですが、この手の映画にありがちな「ハリウッドの大作主義批判」的な面はほとんど感じられませんでしたね。まあ、何しろこの映画自体が大作映画ですからねぇ。もしかしたら、多少の皮肉めいた面は入ってるのかもしれないんですが、私は分かりませんでした。

そして、メインのキャラクターが、「落ち目のアクションスター」「役になりきり過ぎの演技派俳優」「下ネタを得意とする下品なコメディアン」といった面子なんですが、何だか、それぞれのモデルになった俳優が目に浮かぶようでしたねぇ。落ち目のアクションスターの「コメディに手を出して失敗」という設定なんて、まさにあの人じゃないですか(笑)。

もう、このそれぞれのキャラ設定だけでも十分面白いんですけど、さらに、性格面もまたしっかりと「コメディキャラ」として肉付けされてるのがいいですね。「映画俳優達が、ロケ地で本物の敵に襲われる」という冗談みたいなストーリーの中で、変に浮いたりする事無く、しっかりと面白いリアクションを見せてくれるんです。

で、この主演3人の中で、「アカデミー賞ノミネートもあるのでは」という程の評判を見せていたロバート・ダウニー・Jrが、やっぱり一番いい所をさらっていってましたね。白人が持ち前の演技力で黒人になりきってるという状況(脇に黒人俳優がいるのに)のバカバカしさもたまらないですけど、どんな状況でも延々と黒人になりきったままのダウニーの演技がほんと面白いです。

あと、セリフももしかしたら全キャラの中で一番多いかもしれないぐらいですし、ストーリー展開でも中心人物的な役割があるんですよね。多分、一番の主演はベン・スティラーの方だと思うんですけど、ちょっと、影が薄くなってた感がありましたね。

一方、ジャック・ブラックに至っては、終盤までほとんど目立った活躍が無いという有様でした。むしろ「この人、出てる意味あるんだろうか」と思うぐらいの見せ場の無さですよ。でも、終盤では一番の大活躍を見せてきたんで一安心でした。それも、外見や動き(あと、屁)で笑いをとるという、実に分かり易いタイプのギャグを繰り出してきて、クライマックスをしっかり盛り上げていましたね。

主役3人は、それぞれ有名スターが演じてるという事もあって、見応えのある面白いキャラクターになっているわけですが、この3人だけでなく、他の脇役陣もまた、それぞれに主役に負けない個性が持たされてるんですよね。中でも、あの人が演じている、映画会社の偉い人の濃さはかなりのものでしたね。登場する時は必ず暴言を吐いているという(笑)。本来ならただのイヤな奴なんですけど、あまりにも見てて面白いキャラクターなんで、あんまり「ヤな野郎だ」と思えないんですよね。

あと、主役達と一緒にジャングルを彷徨う事となる、兵士役の二人もイカしてましたね。片方の「アルパ・チーノ」というフザけた役名も素敵でしたし、もう片方のひ弱そうな奴も、「冴えない役立たずかと思ったら、実は一番頼りになる奴だった」という意外性にビックリでした。

と、こういった愉快な面々が大勢出てきて、それぞれにきちんと見せ場があったりして、みんなで面白い事を言ったり、面白いリアクションをとったりしていたら話が進んで、エンディングになった、みたいな、「最初から最後まで、コメディのみ」という潔さの感じられる映画でした。

途中、ある人物が「実はこんな悩みを抱えていた」みたいな、ドラマ的要素を出しかかる所があるんですけど、「アンタだけじゃなく、みんなそれぞれ悩みを抱えてるんだよ!」みたいな感じで一蹴されたのは最高でしたね。「この映画に“感動”や“考えさせられる面”は必要無い!いるのは“笑い”のみだ!」という監督ベン・スティラーの声が聞こえてきそうでしたよ(気のせいかもしれないですが)。

ちなみに、映画が始まる前に、主役3人の新作映画のフェイク予告が流れるという演出がありまして、その予告の冒頭に、本物の予告と同様、製作した映画会社のロゴが出てくるんですが、ベン・スティラーとジャック・ブラックの続編映画は、それぞれユニバーサルとかニューラインみたいな大手製作なのに、ダウニー演じる演技派俳優の新作が、「FOXサーチライト」製作の映画というのには笑いましたね。その映画も、いかにもFOXサーチライト辺りが手がけそうな地味な映画でしたし。こういう、ちょっとした小ネタみたいなのが時々出てくるのも面白かったですね。

(ネタバレ感想有り)←読みたい人はクリックしてください

ダイアリー・オブ・ザ・デッド

<DIARY OF THE DEAD>

◎満足度 ★★★★★

(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎評価度 ★★★★★

(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)

◎リピート度 ★★★★☆

(今後、何回も見たいと思えたかどうか)

◎ストーリー ★★★★☆

(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)

◎キャスト ★☆☆☆☆

(キャスティングが良かったかどうか)

◎キャラクター ★★★★☆

(登場キャラクターの面白さ)

◎映像 ★★☆☆☆

(映像がどれぐらい凄かったか)

◎音楽 ★★☆☆☆

(音楽が印象的だったかどうか)

◎期待度 ★★★★☆

(見る前の期待に応えてくれたかどうか)

◎ボーナス点 ★☆☆☆☆

(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)

合計 32点 (50点満点中)

<個人的感想>

<個人的感想>

ロメロ監督のゾンビ映画ですが、『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』からの一連のシリーズは、『ランド・オブ・ザ・デッド』で一旦終了になったようで、また一から仕切り直して、ゾンビパニック発生の段階からストーリーを始めてきました。

一作目の『ナイト〜』同様、予算がかなり少なめのようで、まるでアイデア勝負のインディーズ映画みたいです。最近のゾン流ブームの影響で、低予算のゾンビ映画が続々登場していましたけど、それら、『ゾンビ』を見て育った世代による後発ゾンビ映画達と、同じ土俵に下りてゾンビ映画を撮りあげたわけですよ。実にチャレンジングじゃないですか。

そして実際に、「さすがゾンビマスター、ロメロ御大だ!」と唸らされるような映画を作ってくる辺りは、凄いとしか言いようがないです。

何と言っても、確固たるテーマ性が入ってる所がいいですよね。「始めにゾンビありきで、後からテーマを付け加えた」というのではなく、社会派的なテーマを語るのが前提で、それをゾンビ映画という形にして語っているわけです。もう、その辺のゾンビ映画群とは高尚さや志が段違いです。

今回は「映像・報道・情報、等」、といったものについて観客に考えさせるきっかけを与えるような内容になっていました。

そして、最近流行の兆しが見えてきている、POVこと主観撮影でもってストーリーが描かれていくわけですが、これは個人的には好きじゃない手法です。だって、画面が揺れて見辛いんだもの。

ただ、これまでは「臨場感や迫力」というのを出す為に使われていたと思うんですが(で、思ったほどの効果は感じられなかったんですが)、今回は、「大惨事を目の前にしても、ひたすらカメラを回し続ける」という姿を通して、報道や情報に関するテーマを語っているんで、この映画にとっては不可欠な手法とも言えるんですよね。これだったら、私も「最初に見た時はカメラ酔いして気持ち悪くなったけど、でも、しょうがないか!」と思ってしまいます。

また、これまでのこの手法の映画と違って、カメラの数が、主人公である撮影者の持つ1台だけじゃないんですよね。途中で他の仲間もカメラを見つけて一緒に撮り始めるという事で、視点が増えてるんです。これにより、他のPOV映画では見られなかった、「撮影者が画面に映っている」という映像が出てきました。

これは中々新鮮な絵でしたね。まず「ああ、あんな感じでカメラを構えて撮ってたんだ」と思いましたし、また、目の前で友人が死にかけている姿を、脇でただ突っ立ってカメラを向けているという様には異様な印象を持ったものでした。

「真実を記録に残す」という思想は、別に間違いとは言えないとも思います。「撮影されなかったら、何も起こらなかったのも同じ」というセリフが出てきましたけど、確かに、映像として残ったものこそが真実というのは、何か納得がいきます。間違ってはいないんですけど、でも、どうなんだろうなぁ、とも思ってしまいますね。「その真実は、そんなに大事なのか?」と。例えば、この映画の主人公が撮り溜めた「真実の記録」は、後に何かの役に立つような事があるんだろうか。

でも、カメラを持っている人には「撮らずにはいられない」という強迫観念のようなものが出てくるみたいですね。この映画でも、みんな何だかんだ言いながらも、手に入れたもう一台のカメラをみんなで使い回しながら、主人公と一緒に撮影を続けていましたからね。

一方、最近の、誰もが映像をネットにアップ出来る環境の出現で、素人が検閲無しの事件映像を“主観入りで”ネットに自由に公開出来るという状況に対する警鐘(あるいは、漠然とした不安感かも)を描いている部分もあるようにも思えました。

マスコミが真実を歪めて報道するのも問題ですが、かといって、素人が何の考えも無しに勝手に情報を垂れ流すのも、こと、大事件にいたっては、問題があるように思えます。パニックが広がるとか、ウソまたは勘違いの情報が流れて混乱が発生するとかいう事態が起こりそうです。

ただ、この映画で描かれてるような世界的なパニックが起こって、報道機関が機能しなくなったら、こういう、市民達の流す情報が、外の状況を知る唯一の手段になってしまうんですよね(ただ、報道機関が機能しなくなるほどの世界的パニックが起こっていたら、ネットももう繋がらなくなってるような気がするんですが・笑)。

そして、そういう「情報の氾濫」が起こった時、その中からどれが真実でどれが自分の為になる情報なのかを果たして判別出来るんだろうか。

撮る側も、発信する側も、見る側も、もっと賢くならないといけないという事なんでしょうねぇ。難しい事ですが。

と、こんなような事を、この映画を見終わってから考えたんですが、この映画が描いているテーマとは関係無い話を書いてる可能性もありますので(作者の意図を読み取るという能力に欠けているもので・笑)、ご了承ください。

それにしても、今回は今まで以上にテーマ性重視といった感じの内容でしたね。そのせいか、ゾンビ映画としての面白味は少々希薄になってしまってるんですが、それでも、印象的なゾンビ撃退シーンや、クールな登場キャラなどを出して、エンターテイメント性の部分もしっかりフォローしていました。

特に、「電気ショックで目玉が破裂するゾンビ」「硫酸のような薬品をかけられ、頭が徐々に溶けていくゾンビ」など、これまでのゾンビ映画でも見た覚えの無いショックシーンが出てくるのはさすがですね。それに、弓矢を武器とする教授のキャラクターも非常に渋くてカッコ良かったです。この「キャラ造形にも抜かりが無い」という所が、ロメロゾンビ映画の優れた点の一つでもあると思いますね。

ただ、エンターテイメント性の部分は、フォローはされてるものの、何しろ予算の方が少ないんで、『ランド・オブ・ザ・デッド』他、劇場公開されるレベルのゾンビ映画群と比べるとどうしても劣って感じられてしまいます。他に優れてる部分があるんで、映画の質自体は高いというのは感じられるんですけど、もうちょっと、私みたいなアホでも分かる面白さがあったら良かったのにな、と思ってしまいます。実にみっともない要求ですが(笑)。

かけひきは、恋のはじまり

<LEATHERHEADS>

◎満足度 ★★★★★

(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎評価度 ★★★★☆

(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)

◎リピート度 ★★☆☆☆

(今後、何回も見たいと思えたかどうか)

◎ストーリー ★★☆☆☆

(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)

◎キャスト ★★★☆☆

(キャスティングが良かったかどうか)

◎キャラクター ★★★☆☆

(登場キャラクターの面白さ)

◎映像 ★★☆☆☆

(映像がどれぐらい凄かったか)

◎音楽 ★★☆☆☆

(音楽が印象的だったかどうか)

◎期待度 ★★★☆☆

(見る前の期待に応えてくれたかどうか)

◎ボーナス点 ☆☆☆☆☆

(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)

合計 26点 (50点満点中)

<個人的感想>

<個人的感想>

クルーニー監督作第3弾ですが、いよいよ自らが主演の映画を作ってきましたね。で、前の2作と違って、これといって深いテーマとか無さそうな雰囲気の、軽いタッチのラブコメ映画となっていました。でも、社会派映画だけでなく、こういう単純な娯楽作も撮れるなんて、イーストウッドみたいでカッコいいな、なんて事を思ってしまいます。

ちなみに、これで3作続けて現代が舞台じゃない話を映画化したわけなんですが、何かこだわりがあるんでしょうかね。監督作ではないものの、去年の『さらばベルリン』も古い時代の話でしたし、懐古趣味でもあるんだろうか。

時代設定が1925年という大昔の話で、映画全体から「古き良き時代のアメリカ」というのが感じられるような雰囲気がありました。私にとっては、この頃のアメリカがいい時代だったのかはよく分からないんですけど、少なくとも、この映画ではかなり平和的でしたね。まあ、「あの当時を再現している」というより、「思い出の中の、美化されたあの当時を表現している」という事なんだと思いますが(クルーニーはこの時代の人じゃないんですが・笑)、この平和な感じは、何かほのぼのとしてて良かったですね。何しろ、「殴り合いの後、和解」というのが2回も出てきましたからね。まるで、この当時は“殴り合い”が相手と分かり合うコミュニケーションの手段の一つで、“暴力”の意味が今とはまるで違っていたと言わんばかりです(顔面殴り合いの後、お互いの顔に傷一つ付いてませんでしたからね・笑)。

あと、クルーニーの所属するアメフトチームに、普通に黒人選手が紛れてる事に関して何の言及も無いというのも凄いです。『タイタンズを忘れない』では、「チームメイトに黒人がいる」なんて大変な事態だったんですけど、さすがに古き良き時代のアメリカだけあって、人種差別とか無かったんでしょうね(笑)。もしかしたら、「古き良き時代」という名のファンタジーワールドでの出来事を描いているのかも。

この映画のストーリー自体は、実のところ、私にとってそんなに興味の無い類の話なんですけど、それなりに面白く見せてしまえる辺りは凄いなと思います。これまでの監督作もそうだったんですけど、ストーリーの運び方が上手いのか、展開がいい意味で分かり易いんですよね。なので、自然と物語の中に入っていけてしまうんです。『さらばベルリン』も、クルーニー自らが監督してたら、私でも意味の分かる、面白い映画になっていたんじゃないんだろうかと思ってしまいます。

それに、登場キャラクターを、と言うか、登場キャラクターを演じてる俳優を魅力的に映すのも結構上手いみたいで、私にとって「嫌いな女優」の中に入っているレニー・ゼルウィガーですら、この映画ではなんとなく魅力的に見えましたからね。

そして当然、今作の主演であるクルーニーご本人もとっても魅力的かつダンディに映されていました。今年公開の『フィクサー』も、クルーニーのカッコよさに関してはかなりのものがあったんですが、もしかしたら、それ以上だったかもしれません。

大人の男としての渋さとダンディズムがありながら、まるで少年のようなやんちゃな部分も併せ持っているという感じで(これは果たして演技なのか地なのか・笑)、もう、「こんな男になりたい」と思わずにはいられない魅力がありましたね。

で、レニー・ゼルウィガー演じるレクシーは、態度がマッチョな感じのフェミニストなキャラクターなんですけど(登場後しばらくの間は、その尊大な態度に「お前のその自信の根拠は何なんだ」とウンザリさせられたものでした)、もう、クルーニーことドッジの魅力の前に、「わたしこそ最強」的な雰囲気がどんどんと溶けていくんですよ。これは凄かったですねぇ。「さすがクルーニー」としか言いようがないです。

と言うわけで、「大スター、ジョージ・クルーニーの魅力と才能を存分に味わう」という面では、ほぼ隙無しの映画でしたね。

X−ファイル:真実を求めて

<THE X-FILES: I WANT TO BELIEVE>

◎満足度 ★★★★★

(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎評価度 ★★★★☆

(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)

◎リピート度 ★★★★☆

(今後、何回も見たいと思えたかどうか)

◎ストーリー ★★★☆☆

(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)

◎キャスト ★★☆☆☆

(キャスティングが良かったかどうか)

◎キャラクター ★★★★☆

(登場キャラクターの面白さ)

◎映像 ★★★☆☆

(映像がどれぐらい凄かったか)

◎音楽 ★★★★☆

(音楽が印象的だったかどうか)

◎期待度 ★★★★☆

(見る前の期待に応えてくれたかどうか)

◎ボーナス点 ★★☆☆☆

(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)

合計 35点 (50点満点中)

<個人的感想>

<個人的感想>

『X−ファイル』劇場版、待望の第2弾がついに登場です。『X−ファイル』と言えば、私の中での「ベスト1海外ドラマ」なので、それは楽しみにしていました。まあ、シリーズ途中で脱落はしたものの(爆)、「テレビシリーズ終了後は映画でシリーズ化」というのを期待していたので、ようやく公開してくれたかという思いでいっぱいです。

と、見る前の期待感はかなりのものだったのですが、見終わった後に複雑な心境になる映画でしたね。と言うのも、「良かった面」と同じぐらい、「イマイチに感じた面」というのがあって、単純に「面白かった」とかも「思ったほどでもなかった」とも言えないんですよね。かと言って、「微妙」というわけでもないんです。

まず、気になった面から挙げていきますが、全体的に恐ろしく地味なんです。それこそ、あまりに地味過ぎて、見てて「おわっ!」と驚いてしまうぐらいに地味です。特に、最近『イーグル・アイ』みたいな激しいストーリー展開の映画を見ていただけに、この進んでるんだか進んでないんだか分からないようなスローペースな展開に、逆に脳がついていけなかったみたいな感じでした。

まあ、実のところ、元のテレビシリーズだってそんなに派手で忙しい展開だったわけではありません。むしろ、割とスローペースで、じっくりじっとりと語っていくタイプだったと思います。で、この映画版もおんなじような感じではあるんですけど、ただ、こちらは2時間あるんですよね。本来1時間で済む話を倍に引き伸ばしてるようなゆったり感があったんです。

でも、私はこういう、ゆっくりじっくりとストーリーを語っていくサスペンス映画は嫌いじゃなかったはずなんですよね。この手の映画を最近見てなかったせいで、楽しみ方を忘れてしまっていたのかもしれません。

と言うわけで、これはこれでいいとは思います。ですが、他に、「テレビシリーズで良かった点が無くなっている」というのがありまして、これが結構気になってしまいました。

テレビシリーズの時は、「FBI捜査官が超常現象が関わる事件を科学的に捜査する」という、謎解きサスペンスの面白さがあって、そのストーリー展開が興味深くもあり、またとっつき易くもあったと思うんです。刑事物ドラマのSF版みたいなものですからね。

それが、今回は主役の二人がもうFBIではないという事で、この「事件の捜査」の面の面白さが著しく損なわれているんです。一応、現職のFBIの方からの協力要請という形で事件の捜査に加わりはするんですけど、あくでも「お手伝い」で、捜査の主導権が主役に無いんですよね。

一応、モルダーの方は積極的に捜査に参加しようとするんですけど、スカリーの方が、本職の医者業の方に精を出してるんで、コンビで事件に挑むという面も無くなってるんです。「FBIの捜査に協力しているモルダー」に、「そのモルダーに時々協力するスカリー」、みたいな感じなんですよね。

そして。これはどうしようもない点ではあるんですけど、お二人がすっかり老けてしまわれましてねぇ。何しろ、最近、過去のシリーズを見直して、ちょうど若くて活きのいい頃の姿を見ていたばかりだったせいで、余計に老けが目立って見えてしまいましたね。

で、その歳をとった二人が、もうFBIじゃなくなり、第2の人生を模索中みたいな、何とも寂しい状況にいるんですよ。もう、テレビシリーズの頃が「過去の栄光」みたいな感じがして、居たたまれない気持ちになってきます。まあ、スカリーはまだ医者として頑張ってるからいいですけど、モルダーなんて、ニートみたいな状態になってましたからねぇ。

「そんな状態にいた二人だが、今回の事件での活躍を期に、復活を遂げる」というストーリーなら良かったんですけど、そういうわけでもないんですよね。

と、これだけ気になる点があったわけで、本来ならそのまま「期待はずれだった」という印象になってもおかしくないところなんですけど、この映画のサブタイトルの原題であり、もしかしたら『X−ファイル』全体のテーマだったかもしれない「私は信じたい」というテーマをしっかりと語っているストーリーで、見終わった後の満足度は割と高かったんです。ラストも、もし今回が完結編だったとしても満足出来るぐらい、キレイに締められていたんですよね(全然ヒットしなかったんで、これが結果的に完結編になる可能性もデカいですけど)。

あと、事件の黒幕がやっていた犯罪というのが、かなりおぞましいものだったというのは、ホラー好きにはたまらない所でした。このネタ自体は、他のホラー映画とかで見た事がありますし、その時はそれほどおぞましいとも思わなかったんですけど、リアルさが一つのウリでもある『X−ファイル』でやられると、ホラー映画で見るのとはまた違う、現実味の伴った気持ち悪さが感じられて、結構衝撃的でした。「こんな事、本当にやってる奴がいるのか・・・!」みたいな感じで、ちょっと戦慄してしまいましたよ。

と言う訳で、悪い面もあるけど、それを打ち消すぐらいのいい面もあるんで、いいとも悪いとも言い難い、という印象だったんですけど、2回目を見てきて、気になっていた点に折り合いがつけられるようになりました。「これはこれでいいじゃないか」と。何よりも、このスローペースの語り口に対する面白味の感じ方を思い出したというのが大きいかもしれません。

なので、良かった面を打ち消す、マイナス面が無くなったわけなので、これで堂々と「面白い映画だ!」と言い切る事が出来ます。

それに、「信じる」というテーマを語る事に対して、超常現象や信念といったものだけでなく、信仰や赦しといった、宗教的な面も取り込んでいる内容だったという事にも気付けて、「深い映画だったんだな」と思えるようになりました。

あと、事件と登場人物がどう繋がって、それぞれがどういう葛藤を抱えているのかみたいな面にも目が向くようになって、細部までしっかり作りこまれた映画だったという事に改めて気付かされる事となりましたね。

まあ、本来はこういう所は、一回目の鑑賞で理解出来て然るべき点なんですけどねぇ。これだけ映画見てるのに、鑑賞眼というのが全然向上してないですなぁ。

(ネタバレ感想有り)←読みたい人はクリックしてください

ハロウィン

<HALLOWEEN>

◎満足度 ★★★★★

(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎評価度 ★★★★★

(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)

◎リピート度 ★★★☆☆

(今後、何回も見たいと思えたかどうか)

◎ストーリー ★★★☆☆

(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)

◎キャスト ★★☆☆☆

(キャスティングが良かったかどうか)

◎キャラクター ★★★☆☆

(登場キャラクターの面白さ)

◎映像 ★★★☆☆

(映像がどれぐらい凄かったか)

◎音楽 ★★★☆☆

(音楽が印象的だったかどうか)

◎期待度 ★★★★☆

(見る前の期待に応えてくれたかどうか)

◎ボーナス点 ★☆☆☆☆

(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)

合計 32点 (50点満点中)

<個人的感想>

<個人的感想>

ジョン・カーペンター監督の出世作のリメイクで、そのオリジナルは、殺人鬼映画の元祖であり古典とも言える、ホラー映画史に残る名作映画です。

で、このリメイク版ですが、そのオリジナルにかなり忠実な面もありつつ、オリジナルとは全く別の面白さを出す事に成功しているという、リメイクのお手本のような快作となっていました。

78年にオリジナルが作られてから現在まで、殺人鬼物の映画が大量に作られてきましたが、それでネタが切れるどころか、最近は熟成されてきている感すらありますね。この映画を見て、もはや殺人鬼物映画はアメリカ映画界の伝統芸みたいな所に来てるんじゃないかと思ったものでした。

さて。オリジナルからの一番の変更点は、前半を長く使って、ブギーマンことマイケル・マイヤーズの少年時代を描き、「マイケルはいかにしてブギーマンとなったのか」というのがしっかりと語られてくる、というのが加えられた事です。

これが、結構なリアリティの感じられる描写で語られてくるんですよね。最近、アメコミ映画が「もし、ヒーローが現実にいるとしたら」みたいな、現実感を強く打ち出した、リアル志向の作りが流行じゃないですか。その手法を、殺人鬼物ホラーにも取り入れたみたいな感じで、さながら、『ブギーマン・ビギンズ』みたいな様相を呈した前半になっているんです。

これは、実に面白いアプローチだと思いますね。オリジナルでは10分ほどでしか語られなかった部分を思いっきり掘り下げる事で、同じストーリーながら、映画の印象が全然違うものになっているんです。

また、ホラー映画を下手にリアル志向で作ると、地味で面白味が無くなるという危険性もあると思うんですが、マイケルの少年時代を演じる子役に超不気味な子供をキャスティングしている事と、スプラッターとはまた違う、不快感の伴う殺人シーンを入れる事で、「上質なサイコ・サスペンス」といった雰囲気が出ていましたね。

で、その少年時代のパートが終わると、一気に15年の時間が流れて、現在のパートになるわけですが、ここからは、オリジナルにかなり忠実な展開を見せてくる事となります。ですが、前半をたっぷり使って、マイケルの過去を描いているので、殺人鬼ブギーマンの姿がオリジナルとはまた違った存在として見えるようになる、、、と言いたい所なんですが、実は、少年時代の前半と、中盤以降の現代、ほとんど別の映画みたいな感じになってるんですよね。

多分、監督のロブ・ゾンビとしては、中盤以降の展開も、前半部分と関連付かせて描いているんだと思うんですけど、「少年時代のマイケルと現代のマイケル」が、私には同じ人物というようにはどうにも見えませんでしたね。

なんでかと言いますと、今回、2mを越す、プロレスラー出身のマッチョマンをマイケル役に起用していて、そのガタイのデカさとパワフルさを前面に出した襲撃シーンを見せてくるんですけど、このインパクトが強すぎて、「ただの殺人マシーン」にしか見えないんですよね。少年時代の心の闇が見えないんです。

ですが、この事で特に残念に思ったとか、「もっとこうすれば良かったのでは」というような事は思いませんでした。何故なら、繋がりが感じられなかったとはいえ、前半も後半も、それぞれに別の面白さがあって、見てて大変満足出来たからです。『ハンコック』みたいに、2本の映画をいっぺんに見たような、豪華さが感じられたんですよね。これはオリジナルとは全く違う面白さですよ。しかも、『ハンコック』の場合は、後半がイマイチな印象だったのに対し、こちらは「後半、さらに大好きな展開になった」という事で、もう見てて楽しくてしょうがなかったです。

前半のリアルなサイコサスペンスも怖くて不気味で良かったんですけど、後半の、マッチョ・マイケルが大暴れする様がもう、個人的にかなりツボにはまりましてねぇ。ドアをぶち破り、壁をぶっ壊しながら、ムキムキの大男がズンズンと迫ってくるビジュアルの迫力といったらもう、エキサイティング極まりないです。

殺人シーンの描写の印象も大分違うものになり、前半は、人の死を割とゆっくり目に描写していて、「今、目の前で命が失われている」というのが伝わるような見せ方になっていて(そして、それを少年マイケルがじっと見つめていると)、本当の人の死を見ているような不気味さと不快感があったんですが、後半は、まさにいつもの殺人鬼物映画のそれという感じで、「人が死ねば死ぬほど盛り上がる」みたいな感じになっていました。何しろ、人を殺してるのが、有り得ないぐらいの大男なもので、殺人シーンが映画的に見えるんですね。

また、ただデカいだけでなく、攻撃スピードも速く、もちろん力も強いわけで、もう襲われた時点で死亡確定みたいな感じなんです。反撃はおろか、逃走もする暇なくボコボコにされてしまうんですから。この圧倒的な破壊力は、もう“殺人鬼の襲撃”と言うより、“災害の襲来”を思わせるような危険度がありましたねぇ。

そんな、パワーファイターとなったおかげで、もはやブギーマンと言うより、モンスター、もしくはターミネーターみたいな感じになっているんですよね。多分、青年マイケル役に、細身の人をキャスティングしていたら、前半との繋がりももっと見れたと思うんですけど、でも、私にとっては、そのバージョンよりも、今の「マッチョマイケルが大暴れする」というバージョンの方が絶対楽しめたと思います。もう、全盛期のジェイソンの凄味が感じられましたからねぇ。ジェイソンもすっかり違う路線に進んでしまったんで、何だか懐かしかったですよ、この、パワー型殺人鬼というのが。

しかも、そんな素手でも危険な奴が、包丁を持って迫ってくるんですから、もうたまらないですね。これが、斧やらナタ、チェーンソーみたいな、見るからに物騒な凶器ではなく、現実の多くの殺人で使われている、ありふれた凶器だというのがまた面白いんですよね。怖さが実感出来ると言うのか。「狂人」+「包丁」というのは、現実でもかなり危険な組み合わせですけど、さらにそこに「巨大でがっしりした体格」「不気味なマスク」というのが加わるんですからね。まさに「圧倒的迫力」といった感じでした。

もう、そんなのが来たら、絶対死亡確定だと思ってしまいますよね。もはや、絶対的な死そのものが迫ってきてるようなものです。

で、そんなのに襲われる劇中の登場人物達も、もう見た瞬間から「ヤバさ」が伝わるんで、悲鳴どころじゃない、“絶叫”をあげて逃げるわけです。ヒロインの絶叫なんて、あまりの叫びっぷりに音が割れてましたからね。そして、クライマックスでの絶叫は、まるで『悪魔のいけにえ』のラストのようでした。この瞬間は、『テキサス・チェーンソー』よりも『悪魔のいけにえ』っぽかったような気がしましたね。思えば、『マーダー・ライド・ショー』も『悪魔のいけにえ』みたいな映画でしたし、ロブ・ゾンビさん、この頃のホラーが大好きなんでしょうね。

ついでに、ヒロインと、監督のカミさん以外の女優陣がことごとくオッパイを出してくるという品の無さも、個人的には大評価ポイントです。やっぱり、ホラー映画には、下品でいかがわしい、「見る人を選ぶ」という雰囲気があって欲しいですよね。

アイズ

<THE EYE>

◎満足度 ★★★★★

(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎評価度 ★★★★☆

(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)

◎リピート度 ★☆☆☆☆

(今後、何回も見たいと思えたかどうか)

◎ストーリー ★★☆☆☆

(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)

◎キャスト ★★★☆☆

(キャスティングが良かったかどうか)

◎キャラクター ★★☆☆☆

(登場キャラクターの面白さ)

◎映像 ★★★☆☆

(映像がどれぐらい凄かったか)

◎音楽 ★★★☆☆

(音楽が印象的だったかどうか)

◎期待度 ★★★☆☆

(見る前の期待に応えてくれたかどうか)

◎ボーナス点 ☆☆☆☆☆

(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)

合計 26点 (50点満点中)

<個人的感想>

<個人的感想>

『the EYE』のリメイクですが、私はオリジナルは未見です。オリジナルと比較しての話は出来ないんで、この『アイズ』単品での印象という事になるんですが、見ていて「何だか、『シックス・センス』みたいな話だな」なんて事を思ってしまいました。

あの映画からブルース・ウィリスの存在を引いて、代わりにジェシカ・アルバを足した、みたいな感じですかね。ブルースがいなくなると、当然、驚きのラストも無くなるわけです。「あの映画から驚きのラストをとったら何が残るんだ」と思われる方もいるかもしれませんが、ちゃんと「幽霊が見えてしまう者の苦しみと孤独」というのが残るんです。むしろ、本筋から気を逸らさせてしまうサプライズが無いおかげで、この主題が『シックス・センス』よりもより見えるようになったような気がしましたね。

コール少年は映画が始まった最初からすでに霊が見えるという状態にいましたが、この映画のヒロインのシドニーは、霊どころか、何も見えない、盲目の状態からスタートします。それが、角膜移植の手術で視力が戻り、それと同時に霊も見えるようになってくるわけですが、何しろ、霊が見えなくても、色々と混乱の多い状況ですよ。視力を失ったのが5歳の時と言う事で、もう、外の世界がどういうように見えるものなのかもほとんど記憶に無いという状況なんで、見るもの全てが新鮮かつ驚きのある物なんですからね。

で、この「見え始めの混乱期」を結構丁寧に描写していて、ヒロインへの感情移入がし易かったです。

どちらかと言うと、ショックシーンよりも心理描写をメインに描いているといった感じで、ホラーと言うより、サスペンスやスリラー系の映画の雰囲気が強かったような気がします。

ですが、一転して、霊が登場する時は、大きな音を出して驚かせるというビックリ演出を使ってきたりと、「いかにもホラー映画」といった雰囲気になります。さらに、この世界の霊は、見える人には積極的にアプローチをしかけてくる性質があるらしく、やたら驚かしに来るんですよね。ついでに、霊だけでなく、その霊を連れて行く、いわゆる死神みたいなのも見える時があり、コイツがちょっとクリーチャーっぽい外見をしてたりします。こいつも、ただ霊を連れてくだけでなく、いちいち“見えている”シドニーを驚かせて行くんですよね。「何見てんだコラッ!」みたいな感じで。

で、シドニーはその度に驚き怯えるんですが、この「驚き、怯える演技をするジェシカ・アルバ」が、もしかしたら、この映画最大の見所なのではと思うぐらいに目を奪われてしまいましたねぇ。しかも、スラッシャー映画に出てくる若者みたいにギャーギャー喚かないのもいいです。「これが、大人の女性の怯え方だ!」といった感じで。

こう、静かに怯えられると、何だか、映画の中に入って手助けしてあげたくなってきますね。でも、残念ながら私は映画の中に入る事は出来ません。スクリーンの中に入れる魔法のチケットも持ってないですし。なので、劇中の人になんとかしてくれと思うわけですが、これが、みんなシドニーの言う事を信じてくれないんですよねぇ。まあ、当然の話ではあるんですけどね。「霊が見える!」みんて胡散臭い話を簡単に信じてくれるような人なんて滅多にいないでしょう。でも、映画を見てる我々は、主人公の目線で、実際に霊の姿を目撃し、一緒に驚かされたりしてるわけですからね。

何だか、時期的に、つい「モルダーがいてくれたら!」とか思ってしまいましたね(何だ「時期的」って・笑)。

まあ、どうにか協力してくれる人が出てきて、一緒に、元の角膜の持ち主が住んでいたメキシコに行く事になります。角膜の移植により、元の持ち主の能力だけでなく、断片的な記憶も一緒に移植されてしまったようで、霊とはまた別に“幻覚”を見るようになっていたんです。で、その謎を解きに行くわけなんですけど、この、「元凶の女性が住んでいた家に、ヒロインが協力者と共に行く」というのは、思えば、日本のホラー映画のハリウッドリメイクの映画でよく見る展開ですね。でも、これまでは、「結局、解決のヒントは見つからなかった」とか「これで解決したかと思ったらしてなかった」という流れになってましたが、今回はきちんとハッピーエンドに繋がっていきましたね。

結局、角膜が移植されただけで、元の持ち主の能力から記憶から色んなものが一緒に引っ越してきたという、一歩間違えると「無理があり過ぎるだろう」と思うような話なんですけど、これを「元の持ち主の遺志を、ヒロインが受け継いで、代わりに成就してあげる」という、ファンタジックな方向に持っていったのは面白いです。

ちなみに、これまで映画界で出てきた「霊が見えるキャラクター」は、『シックス・センス』のコール少年や、『さまよう魂たち』のフランク・バニスターといった面々がいましたが(パッと思いつくところで)、実は、この映画のシドニーは、その二人よりももっと強力な能力を持っていたようなんですよね。

ただ「そこにいる霊が見える」というだけでなく、「事故が起こった場所では、その事故が起こった過去の場面が見える」という、霊視だか幻視のような能力もあり(フランクもクライマックスでこの力が発動してましたけど)、さらに、「死神の姿が見える」という能力もありました。しかも、連れて行く瞬間だけ見えるわけではなく、「今後、連れて行く予定の人を張り込んでる姿」というのも見える為、結果、「近々この人が死ぬ事になる」というのが分かるわけです。

で、この「張り込んでる死神の姿」から、事故死の回避が出来るというのは面白い能力の使い方ですよね。一人だけについてたら、何が原因で死ぬのか分からないですけど、その辺にいる人全員についてるのが見えたら、「この場所で事故が起こって全員死ぬ」というのが推理出来るわけですからね。

ただ、『ファイナル・デスティネーション』の世界だったら、そこでみんなを避難させて助けても、結局みんな後に死ぬ事になるんですけどね(『アイズ』の世界では、死の運命が追ってくるという事が無いようで何よりでした・笑)。

イーグル・アイ

<EAGLE EYE>

◎満足度 ★★★★★

(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎評価度 ★★★★★

(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)

◎リピート度 ★★★☆☆

(今後、何回も見たいと思えたかどうか)

◎ストーリー ★★★★☆

(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)

◎キャスト ★★★★☆

(キャスティングが良かったかどうか)

◎キャラクター ★★★☆☆

(登場キャラクターの面白さ)

◎映像 ★★★☆☆

(映像がどれぐらい凄かったか)

◎音楽 ★★★★☆

(音楽が印象的だったかどうか)

◎期待度 ★★★★☆

(見る前の期待に応えてくれたかどうか)

◎ボーナス点 ☆☆☆☆☆

(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)

合計 35点 (50点満点中)

<個人的感想>

<個人的感想>

監督・主演が、去年の『ディスタービア』のコンビ、という事で、「普通に面白いサスペンス」といった程度の期待感だったんですが、見終わった後はもう、完璧にノックアウトされていましたねぇ。あまりに面白すぎて。

「息つく暇も無い、早いテンポのストーリー展開」「観客を楽しませる事を第一に考えてると思われる雰囲気」「魅力的なキャラクターと、どこかで見た顔の多いキャスト」「サスペンスフルでカッコいいスコア」と、もうどこを切っても「私好みの映画」じゃないですか。

内容も映画の雰囲気も、『エネミー・オブ・アメリカ』の延長線上といった感じなんですし、敵の黒幕も、決して珍しいものではありませんでした。でも、既視感がほとんど無いんですよね。もう、ストーリー展開に完全にのめり込んでしまって、「気になる点」を発掘する余裕なんて全く無かったです。

あと、ハイテク風味の内容なのにも関わらず、アクションシーンにほとんどCGが使われてないのも面白い点でしたね。カークラッシュもかなり派手な事になってましたし(ただ、接写し過ぎてて、チェイス&クラッシュシーンは何が起こってるのかほとんど分からなかったですけど。あ、気になる点が一個出てきた・笑)、主演の二人も全編に渡って走りまくりでした。今時、アクション映画でも、こんなに主人公が走るような事はあまり無いんじゃないかと思うぐらいに走ってましたからね(そう言えば、シャイア・ラブーフは『トランスフォーマー』でもクライマックスでやたら走らされてましたね・笑)。

それにしても、こういう「主人公が突然とんでもない事件に巻き込まれる」というストーリーはいいですね。主人公と一緒に大事件の渦中に放り込まれたような感じがして、映画の体感度が非常に高いです。しかも、主人公がこれといった特殊技能の無い一般人という設定なのもいいです。それにプラスして、ストーリー展開が非常に分かり易く描かれているというのも相まって、映画の世界に思いっきり引き込まれてしまいましたよ。

ついでに、主人公を演じるのが、等身大な青年キャラを違和感無く演じられる、シャイア・ラブーフであるというのもいいですね。実は、顔があまりタイプじゃないんで、大作映画への出演が多いにも関わらず、「好きでも嫌いでもない」というポジションの人なんですが、演技が派手目で、一度見始めると飽きない魅力のある人でもあるんですよね。特に、何かに巻き込まれた時のリアクション演技とか、見てて面白いです。

そして、事件に巻き込まれるのがラブーフ一人ではなく、一緒に女性キャラを加えてる辺りも心憎いですね。「より多くの層を共感させ、楽しませたい」という思惑が感じられるかのようです。

また、事件の渦中にいる主役の二人の他に、事件を追うという形で外側から関わる、政府の役人系キャラも二人出てきているのも、抜かりないなと思ってしまいますね。『逃亡者』のトミー・リーのような追跡者キャラとして登場するビリー・ボブに、事件の実態に迫って、観客に「誰が黒幕で、どうしてこんな事が起こっているのか」というのを知らしめてくれる役どころのロザリオ・ドーソンと、キャラクターの配置に無駄が無いです。

そして、それぞれのキャラクターの、セリフや行動、演技などでしっかりと人物像を描いていて、「キャラクターの魅力」というのもしっかり出ているんですよね。

話も、結構大規模で、スケールのデカさも感じられました。大作映画好きの目で見ても、たまらないものがありましたね。

基本的に、映画は「現実逃避をする為」もしくは「楽しむ為」に見に行ってるんで、こういう、「2時間、観客を飽きずに楽しませるのに全力を傾けて作られた」みたいな映画はもう、私にとっては大絶賛に値する映画です。

崇高なテーマのある考えさせられる映画とかもいいですけど、やっぱり娯楽エンターテイメント映画を見てる時が一番幸せだな、と改めて思わせてもらえましたねぇ。

(ネタバレ感想有り)←読みたい人はクリックしてください

ゲット スマート

<GET SMART>

◎満足度 ★★★★★

(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎評価度 ★★★★★

(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけよく出来てると思えたか)

◎リピート度 ★★★☆☆

(今後、何回も見たいと思えたかどうか)

◎ストーリー ★★★★☆

(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)

◎キャスト ★★★★☆

(キャスティングが良かったかどうか)

◎キャラクター ★★★★☆

(登場キャラクターの面白さ)

◎映像 ★★☆☆☆

(映像がどれぐらい凄かったか)

◎音楽 ★★★☆☆

(音楽が印象的だったかどうか)

◎期待度 ★★★★☆

(見る前の期待に応えてくれたかどうか)

◎ボーナス点 ☆☆☆☆☆

(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)

合計 34点 (50点満点中)

<個人的感想>

<個人的感想>

『アイ・スパイ』や『ジョニー・イングリッシュ』のような、スパイ・コメディ映画の新作です。

このジャンルはあまりハズレが無いうえに、主演が、現在人気絶頂のスター・コメディアン、スティーブ・カレルだという事で期待していた映画でした。

で、見事に期待通りの映画で、大満足でした。ギャグ自体は割とベタなのが多かったような気がしたんですが、その、あまり奇をてらってない辺りには、ストレートな面白さというのが感じられたものでした。

主演のスティーブ・カレルですが、実は、主演作を見るのはこれが初でした。『リトル・ミス・サンシャイン』や『ブルース・オールマイティ』に出ている所ぐらいしか見てなかったので、まだこの人の「コメディアンとしての真の凄さ」を味わってなかったんですが、いやぁ、さすがにブレイクしてるだけの事はあって、演技や表情が面白かったですね。

基本的に無表情が多いという役柄なんですけど、その無表情が笑えるんです。多分、ただの無表情ではなく、どこか(目とかその辺り)で演技をしてるんだと思うんですが。これは、ある意味、かなり高難度の顔芸なのではないんだろうか(笑)。

ところで、主演級のコメディ俳優の方々って、動きや演技が派手な人が多かった気がするんですが、この人は結構地味目ですよね。でも、このアクの強くない所は中々新鮮でした。だいたい、今までこんなにスーツが似合うコメディ俳優なんていませんでしたからね(笑)。ともかく、これから過去の主演作を見ていくのが非常に楽しみです。

さて、このスティーブ・カレル演じるスマートですが、普通、この手の映画の主役は、抜けてる所の多い、ダメスパイという設定で、ボケ倒していたら何故か事件が解決した、みたいな流れになるケースが多いというイメージがあるんですが(『ジョニー・イングリッシュ』のせいかも・笑)、このスマートは意外にも結構有能なんですよね。

実戦は未経験なものの、訓練はどうやら十分に積んでいたらしく、銃撃も格闘もそこそここなしてしまうんです。何よりも、「分析官としてかなり優秀だった」という事で、情報収集力や、敵の考えを読むといった能力に優れた、知性派スパイな面があるんです。

美人で有能という相棒がつけられる事になり、本来なら、「超デキる女エージェントと、全然ダメでへっぽこスパイな主人公」というコンビで笑いをとったりとかしてきそうな所なんですが、この相棒のアン・ハサウェイ演じるエージェント99と比べて、それほど劣ってる感が無いんですよね。足りないのは、実戦経験と格闘技術ぐらいで。

でも、やっぱり、コメディアンが演じてるわけなんで、「どこか抜けてる」という面があるんですよね。むしろ、そうじゃなきゃ面白くないわけですから(笑)。所々でポカをやらかし、その失敗する姿で笑いをとったりしていくわけなんですが、その後に、その失敗を帳消しにするような活躍シーンが出てきたりするんです。

で、この「失敗→成功」という流れは面白い構成だなと思いましたね。やっぱり、基本的には失敗を多くしそうな雰囲気を醸し出してるキャラクターなんで、失敗で笑いをとるシーンなんかは、言わば期待通りの笑いが提供されてるシーンなわけです。で、その後に、「意外な活躍シーン」というのが入ってくるんで、「おお、凄い!」とか思ってしまえるんです。これが、“笑い”と“爽快感”がスムーズに繋がって出てきてるようで、結構見てて気持ちがいいんですよね。

と、このスマートというキャラ、劇中、色々な面で大活躍を見せてくれるし、演じるスティーブ・カレルの力も相まって、非常に魅力的なキャラクターのように見えましたね。当初は反目し合っていた美人有能エージェントが、いつの間にかホレてしまうという展開にも納得がいきます。「手のかかる、ダメな男」かと思っていたのに、ここぞという所で見事な活躍を見せてくれるんですからね。

それにしても、アン・ハサウェイの美人っぷりは何かエラい事になってましたねぇ。もう、こんな容姿に生まれたからには、人生楽しくてしょうがないんでしょうな。で、そんな女が、「エリートになり損ねたみたいな人」に傾いていく様は何か見てて面白かったですね。

あと、ロック様、改め、ドゥエイン・ジョンソンも出ているんですが、この人の姿をスクリーンで見るのは『ドゥーム』以来ですかね。やっぱり、かなりのスター性を持ってる男だなというのが改めて感じられました。で、結局、この人の魅力を最大限に引き出した、看板作となるアクション映画がまだ作られてないというのが非常に残念です。こんな脇役に甘んじてるような人じゃないと思うんですけどねぇ。

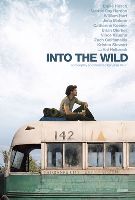

イントゥ・ザ・ワイルド

<INTO THE WILD>

◎満足度 ★★★★★

(見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎評価度 ★★★★★

(そのジャンルの他の映画と比べてどれだけ楽しめたか)

◎リピート度 ★☆☆☆☆

(今後、何回も見たいと思えたかどうか)

◎ストーリー ★★★★☆

(ストーリー展開がどれぐらい面白かったか)

◎キャスト ★★☆☆☆

(キャスティングが良かったかどうか)

◎キャラクター ★☆☆☆☆

(登場キャラクターの面白さ)

◎映像 ★★☆☆☆

(映像がどれぐらい凄かったか)

◎音楽 ★★☆☆☆

(音楽が印象的だったかどうか)

◎期待度 ★★★★☆

(見る前の期待に応えてくれたかどうか)

◎ボーナス点 ☆☆☆☆☆

(個人的に好きな要素が入っていたかどうか)

合計 26点 (50点満点中)

<個人的感想>

<個人的感想>

仕事や人間関係など、日常のゴタゴタを全て放り投げて、どこかに旅に出てみたいだとか、都会から離れて自然の中に飛び込んでみたい、と時々思うことがあるんですが、日常を生きるのがやっとの私にとっては、そんな大それた事、とても実行になんか移せません。

そこで、こういう、旅を描いた映画を見て、その欲求を座ったままで満たそうと、そんな思いで見に行った映画でした。こんな動機が無ければ、ショーン・ペン監督のドラマ映画なんて敷居の高い代物、まず見る機会が無いでしょうからね。

主人公は、大学を好成績で卒業し、後には華々しい出世街道が待っているという、前途有望の若者なんですが、卒業後、急に放浪者になってしまいます。その理由については色々とあるのですが、一番の原因は「不仲の両親の存在」のようでしたね。幼少期から見ていた両親のケンカから、人格形成に何かしらの影響を受け、出世コースではなく、放浪者になる事を選ぶに至った、というような感じでした。

でも、普通、こういう境遇の人は、犯罪者になったりだとか、アルコールやらクスリやらに溺れていくみたいな方向に行きがちだと思うんですが、そういう、負の方向に行くはずの気持ちが全て「荒野!アラスカ!」という方に向いてくれたのは幸運でしたね。おかげで、短いながらも、かなり濃い人生を送る事が出来ましたし。それもこれも、自分の人生というのをしっかり見つめられる知性があったからなんでしょうね。

で、この才能ある若者が色んなところを旅していくわけですが、私にとって、生涯行く事のないようなアメリカの山や川、荒野、田舎町といった場面が次々と出てくるのは、見てて非常に気持ちよかったですね。

一方、時々、労働者の所に居候したり、放浪者達のキャンプ地にしばらく居つく事もあるんですが、そういう、「他人との交流」の場面はあまり面白くありませんでした。何しろ、基本的に人嫌いなんで、主人公が孤独の旅をしているシーンの方が面白かったです。

でも、この映画は「人は一人では生きられない」という事も語っている映画なんですよね。「私も、これではダメだな」と改めて思い直すハメとなりましたよ。

実のところ、この主人公も「独りでアラスカで暮らす」という事を“自分の夢”や“チャレンジ”のように思っているようですが、同時に、人間関係か社会生活か、そういった類のものから逃げているようにもとれるんですよね。「全てを放り出して、アラスカの荒野で引きこもり」みたいな(スケールのデカい引きこもりだな・笑)。結局、最期は、独りだったからこそああいう形になったわけですし。

それに、例え本人にとって孤独死が本望だったとしても、残された人にとっては、大きな損失と痛手を負う事になるわけで、「自分の人生とはいえ、自分一人の命ではない」という事を思い出させてくれます。

ただ、「たった一人での放浪の旅」というもの自体は決して悪い事ではありません。「独力で生きられる能力」というのも、あった方がいいスキルですからね。この文明社会が何かのきっかけで崩壊した際に身を守ってくれる能力ですし、まあ、そんなSF的な事が起こらずとも、自分の「精神性」というのを高めてくれる経験を与えてくれる行動でしょうからね。

要はバランス感覚なんでしょうかね。「独りきりになって、自分を見つめなおす」と「人と共に暮らす」という事の。

ともかく、この旅で主人公は大きく成長しました。もし家に帰っていれば、ほぼ壊れきっていた家族の絆を修復する事すら出来たのではないかと思います。

旅の途中に出会った人の中には「子供を失っていて、心に大きな喪失を抱えていた」という人々がいましたが、主人公との交流によって、一時でも幸せを感じる事が出来たようでした。他人にこういう喜びを与えられたんですから、実の親にも同じ事が出来るはずだと思うんですよね。

ちなみに、その「実際は叶わなかったハッピーエンド」を、映像で見せてくれる場面が出てきたのは感動的でした。

異国の地を放浪するという冒険気分を味わえ、考えさせられる点もあるという、心に沁みる映画でしたね。やっぱり、こういう映画も、たまに見る分には面白いです。

←前に戻る

←前に戻る

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>

<個人的感想> ◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>

<個人的感想> ◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>

<個人的感想> ◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>

<個人的感想> ◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>

<個人的感想> ◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>

<個人的感想> ◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎満足度 ★★★★☆ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>

<個人的感想> ◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>

<個人的感想> ◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>

<個人的感想> ◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>

<個人的感想> ◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>

<個人的感想> ◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>

<個人的感想> ◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>

<個人的感想> ◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>

<個人的感想> ◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>

<個人的感想> ◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>

<個人的感想> ◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか)

◎満足度 ★★★★★ (見終わった後にどれだけ満足感が残ったか) <個人的感想>

<個人的感想> ←前に戻る

←前に戻る